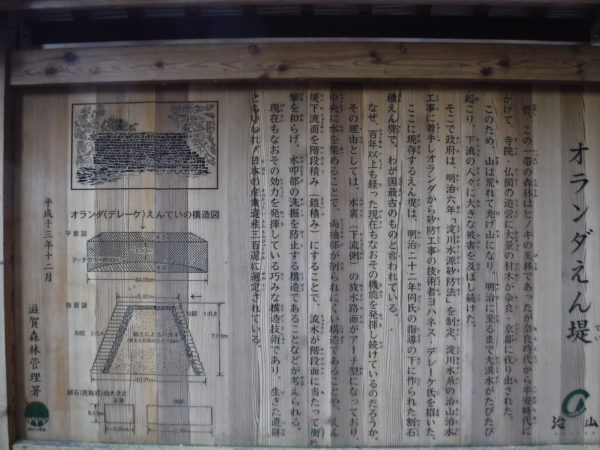

三日目のスタートは滋賀県大津市の一丈野(いちじょうや)駐車場からであった。ここは金勝山(こんぜやま)ハイキングコースのスタート地点となる駐車場で、駐車場のすぐ脇より遊歩道が整備されている。この日私が実際に利用したのは、その遊歩道のほんの最初の最初、オランダ堰堤までの区間である。(奥に行けば本格的な登山道になると思われる。)今回の京都遠征をするにあたって京都府・滋賀県の両府県をインターネットで事前調査したのだが、ほとんど情報が得られなかった京都府に反して、滋賀県はこのオランダ堰堤が非常に多くの方によって公開されており、自分も砂防ダムを専門とする者として見ておこうと思い、同地に降り立った。ここの堰堤はオランダ人の技術者ヨハニス・デ・レーケの指導によって明治19年から22年の間に建造されたとされる、日本国内で最も古い石積み堰堤のその中の一基とされている。インターネット上で掲げられている画像を見ると、子どもが川遊びをしている光景が目に入ってくるが、これはすなわち、この地に子どもでも訪れることが出来るということを意味している。砂防ダム・堰堤というのは山奥にあって、完成したら最後、あとはほとんど誰もその地を訪れないということが往々にしてあるように思うが、こうして駐車場・遊歩道が完璧に整備された中で市民に広く開放され、利用されているという点は、この堰堤を建造した者たちにとって大変嬉しいことなのでは無いかと思う。

朝一番を楽しむ

当日、11月23日は土曜日であった。この市民の憩いの場は、紅葉シーズン真っ盛りとあってこれからの時間、多くの人出で賑わうことであろう。その賑わい大会の開始前、閑散とする朝一番の冷たい空気の中、大変さわやかな気分で歌を楽しむことが出来て大満足であった。じつは、本日の砂防ダム行脚はこの朝一番の歌で終わり。このあとは京都市内に戻り、京都ロームシアターにて行われる「第72回全日本合唱コンクール」にお邪魔する予定であったのだ。三日間を統括して、遠征先での堤体探しの難しさはやはり容易ではないということがわかった。一日一基ペースで良質な堤体を見つけることが出来たらもっと良かったように思うが、この難しさもまた砂防ダム探しの魅力なのであろう。

午前8時前に一丈野駐車場を出発し、京都市内に向かう。まずは3日間お世話になったレンタカーを返しに行くため、途中ガソリンスタンドに寄りつつ、レンタカー会社の支店に向かった。京都市内は大渋滞であったが、なんとか無事に入庫。支店から京都ロームシアターまでは10分ほどの徒歩で到着した。

大会スポンサー

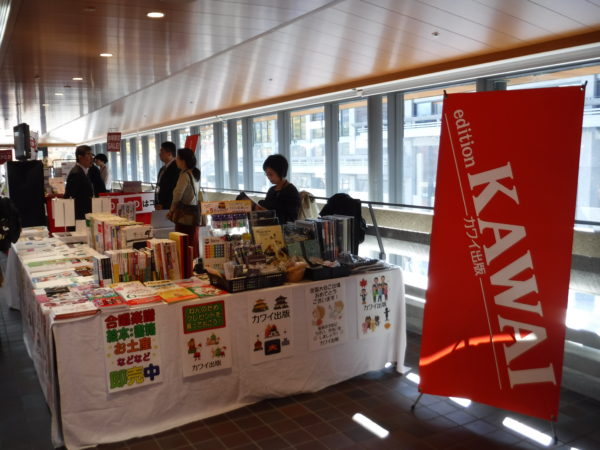

件の全日本合唱コンクールであるがこの大会は日本全国に数多あるアマチュア合唱団の中から、その日本一を決める。という大会である。それだけに、合唱ファンの注目度も高い。私は京都ロームシアターに来たのは今回が初めてであったが、実際にホールに足を運んで名演を聴きたい。という人々で会場は大混雑。そういう中でこれはとても嬉しいことに、その名演の舞台をスポンサードしたいという企業が現れ、大会を支えている。スポンサーとなった企業は大会のロビーに出店し、自社製品や取扱商品のPR活動を行う。今回、同大会においてロビーに出店した企業は4社。内訳は楽譜出版の「カワイ出版」、録音・録画製品の製造販売「ブレーン・ミュージック」、楽譜・楽器商、音楽教室運営等の「パナムジカ」、テキスタイル&アパレルの「ユニチカトレーディング」の4社であった。

夢見ている

私は砂防ダム音楽家である。歌をうたう時の人数は違えど、合唱とは近い関係にあると思っている。夢見ていることとしては、来年以降、この全日本合唱コンクール全国大会の企業スペースに砂防ダム音楽家、森山登真須として出店することである。今年は第72回大会であったが第74回大会までになんとかしたい。どのような形での出店になるかはわからないが、同じ音楽というものを愛する同士として協力関係を築いて行けたらな。と思っている。当日の演奏では、古典から現代まで幅広く作品を聴くことが出来た。素晴らしいものの数々であったし、なぜ素晴らしいと感じたかと言えば演奏家のレベルが高かったからであると思う。歌曲も合唱曲も大変魅力的なものが世の中に存在しているのだからそれを次の世代に繋げていきたい。そんな風に思っている自分自身にとって、この日、優れた能力を持った歌い手に数多く出会えたことは、未来の明るい光を感じさせてくれる幸せな体験となった。これからの時代に求められることは、優れた曲、優れた演奏家、優れた指導の出来るスーパー先生、優れたメソッドそれら音楽界の財産を簡単にドブに捨てること無く、維持していくための環境作りであると思う。そんな自分自身の“欲”に今一度気づいた今回の観覧機会でもあったため、この気持ちを胸にまた今後も一本一本砂防ダムへ行脚し、音楽を続けていきたいと思った。自分に出来ることはまず「砂防ダムへ行き、歌うこと」であろう。

夜行便に眠る

午後6時、審査結果を待つ間に行われる学生達の歌合戦を聞き終え、審査発表となった。どの団体も素晴らしい演奏を聴かせてくれたではないか。相対的な比較でどこが賞を取ったとか、どうでもいいことであったので、また、会場の出入り口が混雑する前に(荷物が・・・、デカいのだ。なんせ、渓行するための道具一式、背負っていたから!)ということで、審査結果発表途中の京都ロームシアターをあとにした。重い荷物を抱えながら、三条京阪駅まで歩き、地下鉄、JRを乗り継ぎ京都駅に到着。日付変更すぐに到着する京都駅-沼津駅・三島駅間の高速バス直行便を冷え切る夜空の下、灯る京都駅の巨大ビルを眺めながら待ち、無事乗車。満足感と安心感にドッと襲われ、ぐでんと夜行便に身を委ねたのだった。