今回は、電車・バスを使っての河津町入りについて書こうと思う。

普段、あちこちの砂防ダムに訪れていることを記しているのだが、それは何のためかといえばこのページを見てくれた方が実際にその場所に行ってみたいと思った時に、少しでも参考になってくれれば・・・。という思いが私自身の中にある。

いろいろなところで、美しい砂防ダムを見てきて紹介しているのに、そのどれもが自家用車を用いなければ行けないという条件付きであったならば、本当に多くの方に利益となる情報を出せていないな。ということを考え、今回は電車・バスを乗り継いで河津町に行ってみた。

出発前の気持ちとしては、ただ堤体を訪れる。ということだけなのだけれど普段とは違う公共交通機関を利用して、ということで非常にワクワクしていた。結果的にもなんとか堤体までたどり着いて歌ってくることが出来たので、今回はその時のエピソードとしたい。

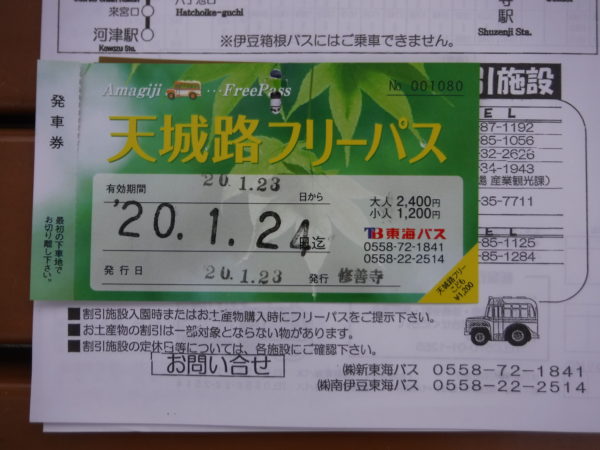

天城路フリーパス

1月23日午前6時5分。まずは沼津駅から電車に乗って三島駅を目指す。三島駅にはわずか4分ほどで到着。と、ここでいきなりの時間調整。じつは本日はフリー切符を利用しての移動を考えていた。

フリー切符の名は「天城路フリーパス」。(株)新東海バス・(株)南伊豆東海バス発行のフリー切符で、これさえあれば修善寺駅~河津駅間の路線バスが2日間乗り降り自由になるという大変便利なものがあるという。

フリー切符はおとな2,400円。(小人は1,200円)これを修善寺駅前の東海バスターミナル案内所で購入する必要があったのだ。案内所の営業時間は午前8時から。

修善寺駅に、あまりにはやく着いても行くところが無く困ってしまうのではないかと、三島駅にて時間調整をすることとした。

若人の足いずっぱこ

午前7時34分。伊豆箱根鉄道駿豆線下り列車に乗り、修善寺駅を目指した。この日は木曜日。朝のラッシュ時とあって学生が多い。いずっぱこ(同路線の地元での愛称)は平日こうして地元民の学校への足となっている。

これも休みの日はあの“ねずみ~ランド”への足となっているのであろうか?こんな正真正銘の田舎の線路でも日本各地、そしてあの舞浜駅に続いていることを考えると、なかなかロマンがあると思う。

それにしても最近はどういうわけか、よく“ねずみ~”に行ってきたという思い出話を聞くのである。今年の干支がねずみだからなのか?

修善寺駅には8時9分に到着。今日の目的地は自動販売機すら置いていないところなので、駅内のコンビニでペットボトルのお茶を購入する。このあと起きる展開なども知らずに至ってのんきにしていたのだった・・・。

1時間40分待ち

結論から言えば、田舎の路線バスに対してもっとシビアにとらえておくべきだったと反省した。河津駅行きのバスは8時15分修善寺駅前発があり、その次は9時55分修善寺駅前発。その出車間隔1時間40分。まぁ、恐らくコンビニで会計をしていた頃には出車していたのであろう。後悔先に立たずというより、ちゃんとバスの時間くらい確認しておきなさい!が的確である・・・。

落胆する私であったがバスターミナルの受付のお姉さんはとても親切であった。9時00分発の昭和の森会館行きのバスに乗って、浄蓮の滝など見学してみては?などと、いろいろアドバイスしてくれた。

結局、これまた修善寺駅内にある観光案内所が午前9時にオープンしたので、そこに設置してあったパンフレットなどを読んで伊豆の情報収集。

9時55分発のバスを待って、ようやく乗車した。

二階滝バス停下

バスはいったん東海バス修善寺温泉バス停に寄り道したあと、一路かわづ駅を目指した。ちなみに今日の目的地の堤体は「二階滝バス停下」。

伊豆半島中央を南北に横断する国道414号線は、途中標高643m地点で新天城トンネルに入るが、その新天城トンネルを抜けて、最初にあるバス停が二階滝バス停だ。修善寺駅からの所要時間はバスの運行時間帯によっても異なるが、およそ50分ほどの行程となる。

いつもの見慣れた風景をバスのフロントガラス越しに見ながら進む。この日は雨が降っていたので、座席横の窓は露で曇って見えなかった。

ミニパーキングエリア

二階滝バス停には10時46分に到着。ここのバス停は乗用車数十台が止められる広い駐車場と、ちょっと大きめの水洗トイレがある。同地を一度でも訪れたことのある人ならばここにトイレがあることは、はっきりと誰しもわかっているであろう。国道沿いのミニパーキングエリア(ただし、売店はおろか自動販売機すらない。ベンチとテーブルを備えた四阿が一棟ある。)といった感じである。

乗用車で訪れる際も、参考にしていただければと思う。

今日は、この広い駐車場から見て一段上にある旧天城街道(踊子歩道)にいったん移って、その道路沿いを入渓点とする。堤体そのものはバス停より南南西方向に数百メートル行ったヵ所の河津川流域内にあり、その河津川は国道から見てさらに低いところにあることから、ここでいったん上に登るのはかなり面倒くさくなる感じもするが、直接バス停から国道414号線沿いを歩いて堤体に向かうのは交通安全上どう考えても危険である。

安全策として、なるべく国道414号線に接しない形で堤体にたどり着きたいため、回り道を選択。まずは駐車場裏の階段を登った。

植物を傷つけないように降りる。

旧天城街道(踊子歩道)に出たら、南南西方向に歩を進める。そして、しばらく歩いたのち山側に「静岡県」と書かれた反射体付きのポールが現れるのだが、その反対側、谷側斜面の柵の切れ目が入渓点となる。入渓点といっても、国道からはいったん登ってきているため川は遠くなっている。

気を引き締め、道路の柵の切れ目から降り始める。

ここは梨本国有林林地内であるため、生えている植物を極力傷つけないようにしながら坂を下りたのであるが、本当に難なく国道まで降りられてしまった。気を遣っているというのに林床を歩く時の障害物、それに本来なるであろう下草があまりにも生えて無さすぎる。冬場とはいえ、これは・・・。

天城一帯に増えまくるニホンジカの影響なのか?

旧天城街道から降り始めておよそ20分ほどの行程で堤体にたどりついた。

公共交通機関素人の旅

ここの堤体の特徴はなんといっても、その上すぐを国道が走っているという点にあるだろう。堤体の二階部分より上が非常に明るく開けていて、光が降ってくる。また時折、車の走行音が聞こえる。

水については河津川の本流らしくしっかりと流れていて、堤体の一段下にある落差1メートルほどの小滝とともにかなり大きな音を出している。そのような大きな音に対し、渓畔林の力を借りながらなんとか響かせようと試みたのだが、その形勢は多くの時間、堤体側優位であった。

音のことに関していえば―ダメだった。―というのが正直なところ。スギの木がしっかりと生えている環境下であったのに、それをうまく生かせなかった。

悪天候であったことも影響してあまり曲に対してあまり集中できていなかったような気もする。もっと、暗い所に入れたら響いてないながらも最低限きもちよく歌えてたかもしれない。

結局、1時間も持たないで退渓。再び二階滝バス停に戻った。午後2時すぎの河津駅行きのバスに再び乗車し、踊子温泉会館前で下車。温かい湯に浸かったあと、修善寺駅行きのバスの時刻をしっかりと確認し、バス停にて待機。

時刻表どおり計画的に動いたところ、数分の待ち時間でバスは到着。

公共交通機関素人の旅は教訓ばかりで幕を閉じた。