今回の行き先であるが、「夕日の滝」なる名瀑があるところだという。神奈川県の西部には名川、酒匂川が流れているがその酒匂川以西のなだらかな丘陵地~山地にかけて位置する自治体に南足柄市(ほかに足柄上郡開成町)がある。

市は富士フイルムやアサヒビールなどの製造業が有名で、それらの製造工程にはどうやらきれいな水というものが欠かせないらしい。そういった市の主力産業を支えるきれいな水が欠かせないところで、また生活水源として市内各地の湧水ほか、当ブログで最近熱くなっている金時山以北、以南の尾根に端を発する各河川(狩川、内川、上総川など)からの清らかな水の供給があるようである。

夕日の滝に関しては南足柄市北西部の山中を下る「内川」の一部となっていて、地理院地図によればこの夕日の滝より上流部にいくつかの二重線が見られる。

滝の近くと聞いて張り切ったというのは言うまでも無い。

これまで静岡県東部を中心に各地の砂防ダムを見てきたが、概して滝の近くでは魅力的な堤体に出会っている。縦に長くて、水がドカン!と落ちていて、水質も大変クリアなものに数多く出会ってきている気がするのは勘違いでは無いはずだ。

当地の男たちは大きな落差の滝に対抗して「自分たちも!」と堤体を建立するのであろうか?地殻変動はじめとしたスケールの大きな“大地の動き”によって作られた自然物をまるで友達が砂遊びで作った山の大きさよろしくライバル視して、人間としての威厳を見せたいと大変な労力と莫大な資金を投じて、大きな滝に負けず劣らずの堤体を作り上げるようである。

大の大人が、砂遊びじゃあるまい・・・。と一般人はあきれるかもしれないが、これを現代の遊びに利用しない手は無いと思っている。山中に作り忘れ去られた、巨大壁を前に今日も歌うことでその必要意義は土砂災害防止だけでは無いのだということを確認し、次の世代に前向きな形で砂防ダムを繋げていきたいと思っている“どうせあるなら楽しんじゃおう派”の意見の記入欄として、当ブログを今後も続けていこうと思っている。

ハッピーマンデー

2月24日午前10時15分。林道入り口にちょこんと置いてある柵の横を通過する。駐車場はこの柵の手前側4フロアに分割する形であるのでいずれかに停めればいいはず。そんなところで、この日私は一番下のフロアに駐車した。(いずれも駐車料金は無料。)上の3フロアはなんとなく有料のキャンプ場および宿泊施設sotosotodaysCAMPGROUNDSの利用者優先かな?と思ったためである。

この日はハッピーマンデー。前日からの宿泊客おぼしき家族連れなどでけっこう賑わっていた。その賑わいを横目に林道入口を通過。このときもうすでに夕日の滝は見終わったあと。落差23メートルの滝はなかなか見応えがあった。

滝の余韻に浸りながら、林道を進む。決して荒れすぎているともいえないが、平穏とも言えない感じの林道。崩落ヵ所多数で軽四駆自動車でも通行不可、モトクロスバイクなら通行可能といったところか。崩落によって道幅の狭くなっている箇所が点在する。

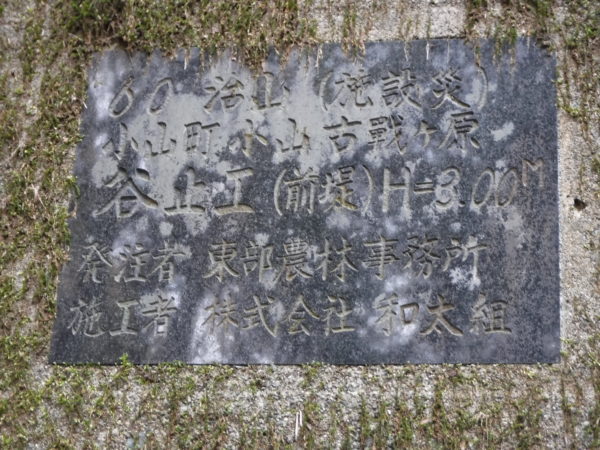

林道入り口から15分。最初の堤体を発見。小躍りしたくなるようなサイズ感だったがとりあえずキープということでさらに上を目指した。

四阿が付いている。

最初の堤体のもう一つ上の堤体が珍しかった。なんと四阿が付いている。これまであちこち堤体を見てきたが、堤体の真横に四阿があるのを見たのは今回が初めて。砂防事業、もしくは治山事業として堤体セットで整備されたのか?見た感じでは四阿は後付けという感じでかなり新しい。堤体近くということで湿気が多いため塗装はしっかりとしているが、耐久性はどうか?

砂防ダム、治山ダムを「見る」ものとして意識していることがわかる。ここに立ち入ってどうぞご覧ください、休憩してください。という意図で作られている。四阿の下流側にはヤマザクラの木が2本植えられていて、花のつぼみは今にももうはじけてしまいそうだ。

ここで背中に携えていた昼食を取り出し、しばしの食事休憩。水叩きに打ちつける落水の音を聞きながらにぎりめしを貪った。それにしてもまさか砂防ダム行脚をしていて、その堤体の真横で昼食のとれるところが用意されてるとは全くもって想像していなかった。

好適なところを発見。

さらに上流域の堤体も見てきた。内川はこの四阿のある堤体よりさらに上流側にちょっと低めの堰堤が1本あって、さらに上に行くと二俣がある。直進と左俣に分かれ、いずれもそのあと堤高3メートル程度の堰堤が現れるが、気に入ったのは左俣側。分岐すぐの堰堤を巻いたところがなだらかな丘のようになっていてその中央部分をチョロチョロよりも少し多いぐらいの水が流れている。

なだらかな丘が形成されているのは先ほど巻いた堰堤による効果で、滞留土砂で作られた小公園(しょうこうえん)のようになっており、左右を取り巻く渓畔林もあいまって大変に心地よい。この空間を作り上げた上と下には“堰堤”という自然界には存在しない“異物”があるが、その両者間は(植林ではあるものの)樹木や石といった自然物で形成されているため、そのりきみの無さ、まさに自然体がこの場所にはある。

水量的にも荒々しさが無く、かなり静かであって、でも堤体は生きていて落水による音を主張してくれる。音楽的には静かな曲から盛り上がる曲まで幅広く楽しめると思うので、砂防ダムの音楽をやるにはかなり好適な場所であると思う。

ポスターを発見

午後2時すぎ。歌い終えて件の好適なところを出発した。分岐までまずは戻り、それから下流側へと歩を進めた。目指したのは一番最初に見つけてキープしておいた堤体。気を引き締めて堤体前まで降り、見上げるとかなり大きな砂防ダムであることが改めてわかる。

落差23メートルの名瀑に対抗して大きなものを作りたくなってしまったのか?

堤高は10メートルクラス。放水路天端から落水地点までの距離は7メートルといったところか?23メートルに対して7メートルでは、差がありすぎるように感じるかもしれないが、世の中の堰堤、砂防ダムと呼ばれる河川構造物の標準から見れば十分大きいクラスに入ると思う。

水は先般の分岐からの、つまり二方向からの合計となるので豊富だ。流れ下った先にある夕日の滝では※滝行を行ったりするそうであるが、にわかに信じがたい。

先ほどの堰堤を「静」とすればこちらは「動」と対比することができると思う。盛り上がるタイプの曲を歌ったり、歌い手別でいえばパワーのある方向けといったところになるだろう。ここでも小一時間歌った。

午後3時に退渓。再び崩落気味で狭くなった林道を歩き、駐車場まで戻った。すると、先ほどは掲示されていなかったポスターを発見。来月は夕日の滝前の広場でイベントが開催されるようである。

水の落ちるとこにはやっぱり人が来るのか・・・

滝自体久しぶりで、そもそも人を寄せ付けるような魅力を持った物質を相手にしていたのだということを忘れていた。公園が整備されていればイベントを催したりすることも出来るのだと納得。

「2020年3月21日(土)9:00~夕日の滝広場へキッチンカーやショップの搬入が開始されます!車両が入りますのでご注意ください。」と。

頑張ろう。砂防ダムだって、可能性は無限大なはず。

※この日は滝行が開催されていないことを確認した上で入渓した。