砂防ダム音楽家として日常やらなければならない事とは何か?という問題がある。

一つは砂防ダムに行く事。

一つは新しく砂防ダムを見つける事。

一つは砂防ダム音楽を楽しむための方法を研究する事。

一つは砂防ダムへ出掛け、安全に帰ってくる方法を研究する事。

ちょっと考えただけでも出てくる「やらなければならない事」。

私の住む静岡県沼津市は今月10日に梅雨入りを迎えた。雨の降る日が多くなった。雨が降る中でのゲームを研究するのも一つの手。

こんな時だからこそ楽しまなきゃいけない堤体があるのではないか?

いや、こんな時はあきらめて家にこもるのも一つの手。

たまには家にこもって、出来る事を。より充実した砂防ダム音楽ライフを実現していくために。

掲げた四項目をどのように、

家にこもって出来る事を考えてみた。

一つは砂防ダムに行く事。←砂防ダムに行く計画を立てる。

一つは新しく砂防ダムを見つける事。←砂防ダムがどこにあるのか?ということを調査する。地理院地図を使って。グーグルマップの航空写真を使って。

一つは砂防ダム音楽を楽しむための方法を研究する事。←その砂防ダムが持っている魅力は何なのか?もっと広い範囲で見て、砂防ダムの置かれている環境。観光インフラ含めて。

一つは砂防ダムへ出掛け、安全に帰ってくる方法を研究する事。←安全運行には経験が欠かせない。砂防ダムに行った経験を整理すること。危ない目に遭ったとか、逆にこんなことをして危険リスクを減らせたとか。

水が好きな同士

一番目と二番目は日常的に出来ている気がする。

ダメなのは三番目と四番目。

先に四番目に関して言うと、もっと日々、振り返っておく必要があるように思う。

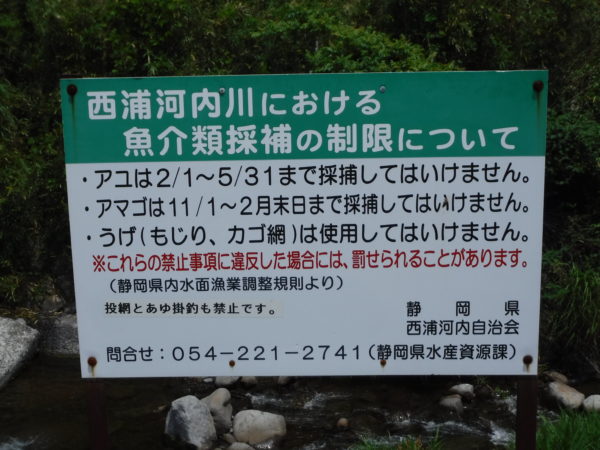

砂防ダム周辺はそもそも危険箇所であるということを忘れてはならない。

危険箇所に入って行くことには責任があると思う。自分が大けがをするにしたって、命を落とすにしたって、それらが現実となった時には「片付ける」人手が必要になる。踏みしめる一歩一歩が慎重で無ければならないのは、自分自身の体がもはや自分自身だけの体では無いのだということを自覚する必要がある。

ひとに迷惑をかけないように!

また、私の行動をマネて砂防ダムへ行き、大けがをしたとか、それ以上の目に遭ったとか言われても、それに対して責任を負う気はさらさら無いが、できる限り不幸が発生しないように、日々情報発信していくことはできると思う。

砂防ダムに行くことを楽しいと思うには、まずやはり「水」という物質がかなり好きでなければいけない。水が好きで、その水を見に行きたいと行動する人。そんな人は私にとって“同士”である。水が好きな同士(同じ仲間)として仲良く、協力して、情報交換して明るい未来を拓いていけたらな、と思う。

始めた頃からの思い

三番目の、

一つは砂防ダム音楽を楽しむための方法を研究する事。について。

観光インフラなんて書いたが、これはかなり重要な要素であると思う。砂防ダムというのは本当にあちこちにあって、そこにたどり着くまでに何があったか?もそうであるし、その帰りに何があったかも、いちレジャーとして重要なファクターであるのだ。

観光インフラ無しに砂防ダム音楽は語れない。と言っても過言では無いくらいに重要なことであると思う。

それだったら、砂防ダムへ行って歌ってきたなんてエピソードはいらないから、観光情報だけ書いておいてくれればいいよ・・・。という方へ。

いやいや、私も砂防ダム音楽家として始めた頃からの思いがある。

砂防ダム音楽を楽しむために何をすればいいのか?

考えてきたことはこれに尽きる。

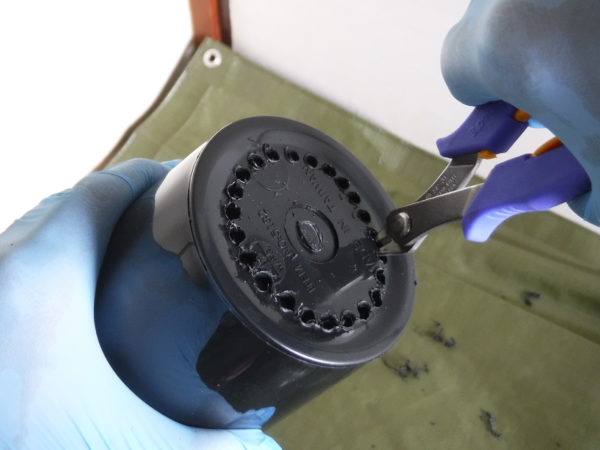

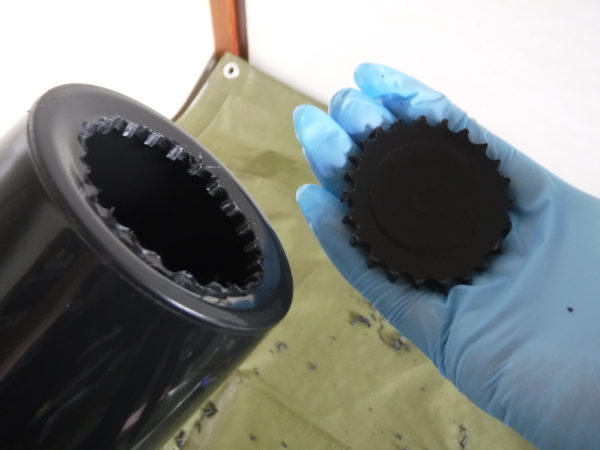

砂防ダム音楽を楽しむためのメソッドとして渓畔林を使うということはこれまで何度も書いてきたが、その渓畔林の持つ音楽的資源をより効果的に利用していくために、道具を使っていくことを決めた。

道具とは「Vメガホン」のこと。

ご覧の通り、冒頭より画像にてVメガホンの作り方を解説させてもらったのでぜひ参考にしていただければと思う。

より充実した砂防ダム音楽を実現していくために考えた、私のアイデアである。

砂防ダム音楽の楽しさ、その追求に終わりは無い!