半ドンの頃が懐かしい。

半ドンとは土曜日に午前中だけ会社や学校に行き、仕事や勉強を行うこと。午後は業務外時間や放課後となるので自由に過ごせる。かつては土曜日も学校に通っていたことを思い出した。

まず半ドンの土曜日というのは、ワクワク感に満ちている。午前中は学校へ行き、1限から3限まで勉強をすればいい。たったの3限で学校から帰れるということ。そして学校内にいる時間中はいろんな友達に会うことが出来る。

3限の授業で勉強を終え、クラスで帰りの会をしたのち下校。まだ、自分の真上に位置する太陽の射光に照らされながら、家までの道のりを歩く。通学路には虫や草や川などさまざまな誘惑がノキを連ねるが、今日はその誘惑にはハマらない。

まだ、昼ご飯を食べていないのだ。

自分もそうだしまわりの友達も、大声ではしゃぎながら前を見たり後ろを見たりなのだが、体はつねに家の方向に向かって動いている。そんなにも家路を急ぐのは腹が減っている半分、遅れたら親に怒られるからであろう。

家では母親の作った飯が待っていて、そのあとには午後の自由な時間が待っていて、しかも日はまだ高い。いっぱい遊べる。

なんというワクワク感の連続。

半ドンは第2土曜日だけ全休とか第4土曜日も全休とか、紆余曲折へながら義務教育の9年間、そのあと高校3年までつづいた。

半ドンの日の昼メシ

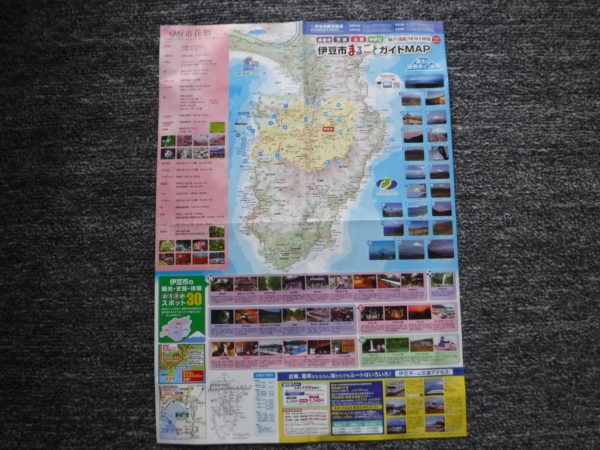

7月25日土曜日、中伊豆「あまからや」で昼メシを食べようということで自宅を出た。

この日の天気は大雨。さすがに今日は砂防ダムには行くまいと腹をくくったが、せめて昼メシだけでも“いいところ”に行こうと中伊豆まで赴くことにした。

朝は当ブログに下書きを寄稿し、そのあと午前10時に自宅を出発。出発時間が妙に早いのは例のウイルスの影響をみたから。開店時間すぐに店に入って早めに食事を済ませたい。それでもこの日は静浦~長岡北~熊坂~横瀬のゆとりルートで中伊豆を目指す。

店の前の駐車場に到着したのは、午前11時すぎ。自分は一番手では無く、もうすでに横浜ナンバーのハリアーが停められていた。自分も駐車場に車を停め、さっそく店に入る。

民家のお宅の引き戸をサーッと開けると「いらっしゃいませ」の声。

ここは民家系(って言葉はあるのか?)のラーメン屋である。引き戸を開けてすぐには10坪くらいの土間があって、その土間の左側に一段上がって畳の敷かれた座敷、それが合計3部屋ほど。それぞれには複数台の座卓、座布団が備えられている。

一番手前側の座敷に案内され、ラーメンを注文するとすぐにそれが出てきた。

久しぶりにありつけた味に夢中になって麺をすする。

畳の部屋、座卓に座布団、ラーメン。

小学校の頃に母親の作ってくれていた半ドンの日の昼メシを思い出す。

夢中になってすすったラーメンはものの数分で平らげた。この頃になると後発の客が続々と来店し始めたので、代金を払ってそそくさと店を出る。

時刻はまだ正午前。

ガリガリ。ガリガリ。

さて、今日は昼飯だけで十分だと、直で帰ることにした。

中伊豆路、増水する大見川を見ながら北に向かって走る。

アイスでも食うか?

中伊豆八幡(はつま)の三叉路信号を過ぎてすぐのローソンに立ち寄る。店内のショーケースの中でひときわ光っていたボウズ頭を選び抜き、それだけ持ってレジへ。

会計を済ませ、店を出て車中に戻る。

袋を開けてガリガリと。

ガリガリ。ガリガリ。

ガリガリしていた錯覚か、車の屋根を叩いていた大雨が弱まってきたような気がした。

・・・。

行くか?

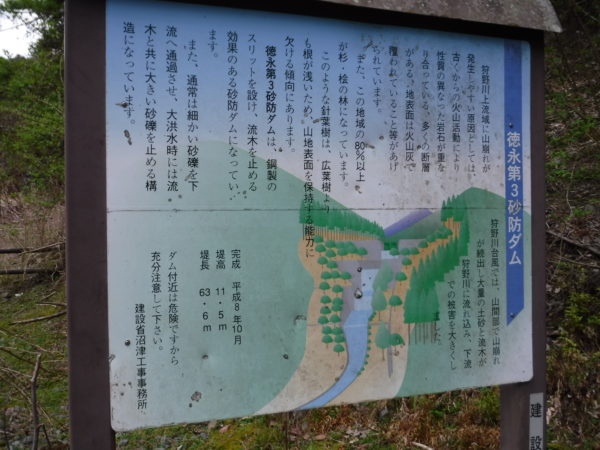

車を再び八幡の三叉路信号に向け、左を選択。八幡東の信号を過ぎ、伊豆スカイライン冷川IC前を右ななめ前方にクリアー、冷川大橋を渡って信号を右に。徳永川を平行にして登り、冷川トンネル前を直進。中伊豆グリーンクラブ前も通り過ぎてカジカ沢に架かる大幡野橋を渡り、およそ200メートルで市野沢橋直前、運転席から見て右側に「徳永第3砂防ダム」が姿を現した。

こりゃあダメだ・・・。

雨の日にこの場所に来たのは初めて。

堤体は4階建てになっていて2階と3階から落水をしている。

この場所に来る前のイメージであるが、4階部分から今季の長梅雨と当日の大雨の影響によって落水しているのでは?と踏んでいた。

4→3・3→2・2→1階の大迫力、3段の落水を想像していたということ。しかし、最上段の4階は当日までの大雨にはビクともせず、3・2階だけの落水によって梅雨の襲撃を軽々とあしらっていた。

よし。

車から降りて、まずは上下にレインスーツを着こむ。あとはbluetoothスピーカーと曲のデータが入っているボイスレコーダーを持ち、さらにVメガホンをセットして堤体前の小さな広場に立つ。

落水の最上部が低めなのは、専門的に言って「目のやり場に困る」ところであるが、それでも最上段4階部分にある鋼製スリットを意識するようにして、なるべく高いところめがけて声を放つ。

ブー!!!バシャバシャバシャ・・・

ん?

音がした方向をふと振り返ると、雨の中を猛スピードで走り抜けていく車。

気にせず続けようと思ったが、またしても

バシャバシャバシャ・・・

立ち位置の後方を走る県道112号線は中伊豆~伊東市南部方面の抜け道である。しかもこの日は土曜日ということもあって、普段よりも交通量が多い。

こりゃあダメだ・・・。

急きょ新規開拓に

こんなところでは、音楽に集中出来ないとその場をあきらめることにした。

さて、どうするか?巻くか?

時刻は午後2時。未開の地に入ることには不安も感じたが、急きょ新規開拓に取りかかることで決定した。

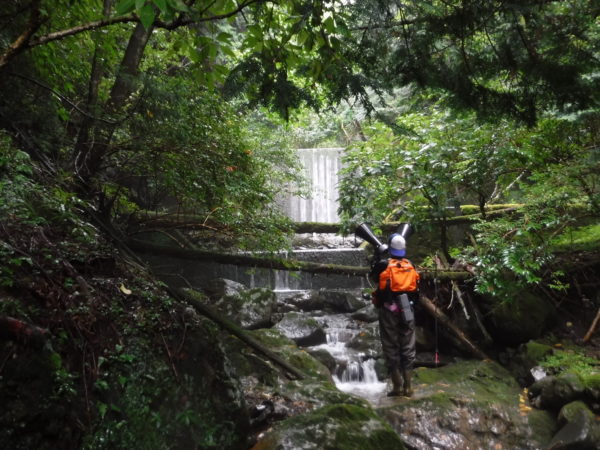

レインスーツをズボン側だけ脱ぎ、ウエーダーに履き替える。上半身にはやはりフローティングベストを装着し、手には愛用のウォーキングポールを握りしめた。

辺りを見回すと堤体に向かって右側に材木置き場のような広いスペースがあり、その奥に林道の登り坂が見えた。

しかも、どうやら林道は堤体の方向に向かって伸びているようす。さっそくその坂を登り始めると、なんともあっけなく堤体を巻けてしまった。しかも階段がある。

堤体の水裏側(さきほど眺めていた側)に付けられたその階段をまずは降りると、堤体が透過型として機能していることを確認。これならば落水は臨めないのだと納得。つづいて本題となる水表側への進入を試みる。

すると、今度は釣り人が付けたと思われる道を発見することが出来た。それを伝って渓まで降りることに成功。早速、遡行を開始する。

渓は若干にごっている。雨水が針葉樹の森からの山土を幾ぶん運んでいるようで、源流部と言って良いだろう徳永川の水から透明という色を奪っている。

堤体を探しているため、視線は足元を見たり前を見たりで交互に。

そんな手探り状態での遡行だったが、歩きはじめて15分。徳永第3砂防ダムを巻いてまだ1キロも歩いていないだろうという地点、なんと落水する堤体を発見した。

庭師ごっこ

堤体の規模は堤高5メートルにも満たない小さな堰堤。それでも、手前側には小さな小さな副堤が付いていて、本堤の落水を援護するように音を奏でている。

下流部に位置する堤体、徳永第3砂防ダムに比べれば堤高の迫力には劣るが、こちらはしっかりとその最上段から落水している。しかも手前側にはヒノキの人工林が広がっていて、渓畔林としての一つの機能「暗がり」を提供してくれており、明暗のコントラストがしっかりとしている。

さきほどは「目のやり場に困る」などという状況であったが、こちらについてはそんな心配は無用である。むしろ、雨天という悪条件の中でこれだけの明暗のコントラストを出すことのできる堤体というのは貴重な存在であると思った。

bluetoothスピーカーの電源を入れ、フーゴ・ヴォルフの「庭師」を選ぶ。庭師の庭は城の姫に仕えた、馬がポッカポッカ歩くような庭のことで、こんな山奥のヒノキ林とは意味合い的に全然ちがっているのだが、

Nimm tausend für eine, Nimm alle dafür!(お取りください、1000の花を。お取りください、ここにある全てを!)という庭師の、切なる願いを込めて歌うあたりはシチュエーション的にあっていると思う。

堤体の上に(光るほどに美しい)お姫様が白馬に跨がってそこにいると見立て、その光に向かって思いっきり気持ちを込めて歌ったらめちゃくちゃ楽しかった!

思えば今日は大雨の中、中伊豆に昼メシを食いに来ただけであった。それが、旧知の砂防ダムの今日の状態を知ることになったり、その上にある知らなかった堤体を見つける結果になったり。想像以上に今日という日を楽しく過ごすことが出来た。

帰る前に最後もう一回の「庭師」。

職人になったつもりで・・・、

庭師ごっこ。

楽しい半ドンの一日だった。