9月26日午後3時、まずは河津川河口にて板きれを探すことに。

海は数日前、通過した台風12号(9月23日午後9時、八丈島の東130キロの海上を通過)の影響で大シケであったはず。

妙に期待して河津川河口右岸の駐車スペースに車を停めた。

うーん・・・。

予想に反して、漂流物(とくに木!)が少ない。ここは大雨の後だと流木が貯まりやすい印象であったが、当日は画像の通りの貧果!?

大雨?ん?

今回の台風では目立って雨が降らなかった。考えてみれば流木の供給源(山!森!木!)が豊かな河津町にあっても、肝心の輸送インフラが力無いようでは最終到達地点に物資が不足してくるのは明らか。これでは流木は少ないはず。川を専門としていながら、そこまできちんとイメージ出来ていなかった。

楽勝予想が一転、しゃかりきになって板きれを探すことに。

結局、板きれは見つけることが出来ず代わりに長さ30センチほどの角材を2本、なんとか見つけ出し河津川河口をあとにした。

いつもそうなのだ。

河津川河口をあとにして次に向かったのがフードストアあおき河津店。今夜の食材を買いに店内に入ると自動演奏のピアノがお出迎え。そのピアノの脇を通って店内に進む。

鮮魚コーナーは店の入り口から入ってまっすぐ進んだところにある。そのあたりのショーケースにはいつもお造りが並んでいて、例えばウナギははそこから左に曲がったカドのあたりにいつも置いていて、そこからさらに右に曲がったところにはいつも頭付きの魚が置いてある。そうして頭付きの魚の売り場前に立つと、いつもそうなのだ。いつも深紅の魚がそこには並べられているのだ。

キンメダイ。

あおきの鮮魚コーナーのキンメダイはほかのアジなどと同様、発泡トレーに乗って売られている。大きなグリグリの目をしていて、色は深紅の赤。身が太くて、それでも若干強引に包装ラップを巻いてしまっているから、それはそれはショーケース内でひときわ目立つ存在だ。

そんなやつが1匹、2匹、数はその程度かと思いきや、5匹とか6匹とかそれ以上を常に並べているというからこれまた驚き。

サイズも中型、大型、変化をつけて揃える充実ぶり。ちなみにキログラムあたりの単価は違っている。大型のほうは脂の乗りが良いためより高価なのだ。

ここは都内の高級スーパーか!

初めはそう思ったが、今となってはこれを見なきゃあ「食文化のパラダイス」に来た気がしない。あおきのいちユーザーとしてこの店の看板はなんだろう?と考えたとき、おのおの考えはあると思うが、私にとってはこの魚こそがその称号を与えるにふさわしい、店を象徴するような商品であると今では感じるようになった。

初めて手にしてみたけれど、左手で掴まないとおっかないな・・・。

パックされた魚はみな顔を左に向けている。右手で掴み取ると魚の重みでトレーは若干グニャリとしなったのだ。トレーの重心は右側の尾のほうで無く、左側の頭のほうにあるから、これを手にするときは左手で掴まなければいけないのだ。

おお、勉強になった!

河津七滝オートキャンプ場

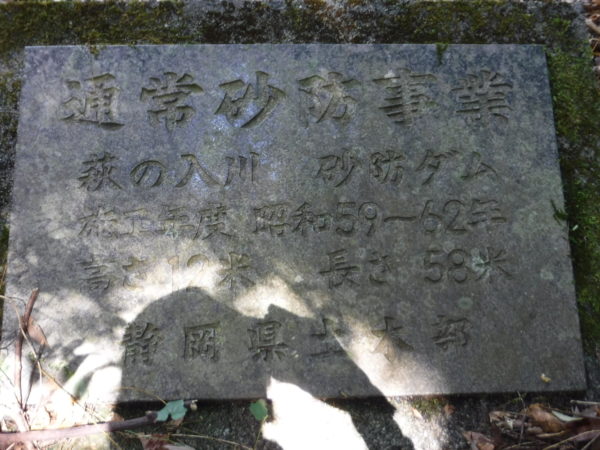

あおきを出たあと、塩田屋にも寄ってフルーツサンドを買ったのち堤体に向かった。本日入渓するのはおなじみ荻ノ入川。

場所は河津七滝オートキャンプ場より少し上流の地点にある「荻ノ入川砂防ダム」。塩田屋の駐車場を出て、国道414号線を新天城トンネル方面に。奥原川にかかる梨本橋をわたって道なりに少し上がっていくと河津七滝ループ橋を目前に右折ヵ所がある。

観光客向けに立てられたいくつもの看板が指し示すとおり、ここを曲がると河津七滝と河津七滝温泉。温泉街を抜け、初景橋、前之川橋をわたると道がほぼ直線状になった。荻ノ入川の流れを聞きながらそのまま河津七滝オートキャンプ場前も通過し、400メートルほど走ったところで現れるのが地蔵群。車は地蔵群を越えてから道幅の広くなったところを見つけて駐車した。(道は主にワサビ農家の方が往来するので、通行スペースを空けて。)

車を降りて準備に取りかかる。本日は夕方ゲームでの入渓である。

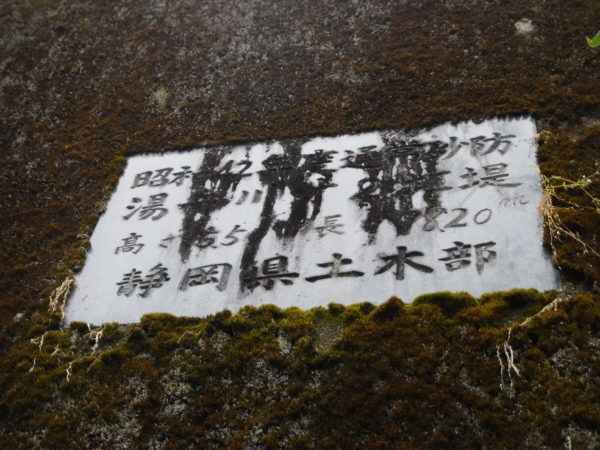

地蔵群の道を挟んで反対側には荻ノ入川砂防ダムが確認出来る。堤体の真横は傾斜がきつすぎるため僅かに下って、ガードレールの切れ目から、おそらく釣り人が付けた踏み跡にしたがって斜面を下りた。

三面護岸の壁面

斜面についた踏み跡は堤体のほうに向かって付いていた。川岸まで下りきると堤体までは目測100メートルほどの位置に。立ち位置として、ほどよい距離感のところにピタリと案内してもらった。

早速、Vメガホンをセットして声を出してみる。

川幅はおよそ20メートルで、両サイドの川岸にはすぐにスギの人工林。響きを作るための重要要素は遠すぎないレンジで歌い手に近寄ってきてくれているから、声は確実に(そのスギの木々に)届いているのだと信じて歌に臨みたい。

そしてここは堤体水裏より20~30メートルの区間が三面護岸化されている。護岸の底面には不思議と川石が乗っておらず、壁面は両サイド異物なくガラ空きであるが、ここの壁面も声を響かせるための重要な要素であると認識しながら歌い進める。

基本的な響き作りは渓畔林だけを用いるのが上級者であると思うが、響きが作り辛かったら無理なく三面護岸の壁面を利用して。事実、私の場合はここの三面護岸に頼りっぱなしで、補助的に機能してもらうというよりは声の当てどころとしてここばかり使っていた。

せっかく自然の中で歌うのだから、コンクリートの壁に向かって声を当てていくのは正直いっておもしろくないとも思うが、何よりまずは「歌」に対してリラックスして臨むことが大切であると思ったゆえ、響きが楽に作れる方をえらんだ。

つまりこの荻ノ入川砂防ダムは歌い手に対して「響きの場」を誰にでも、選ばず、平等に、用意してくれている。あせらず、無理せず、じっくりと堤体前空間での音楽を楽しめれば良いのではないか?音楽家でなかったとしても同付近を訪れた際はぜひここに立ち寄って、歌にチャレンジしてみることをおすすめしたい。

ヘッドライトの光

辺りは徐々に暗くなり、午後5時半に退渓。駐車スペースまで戻って平服に着替えた後、荻ノ入川砂防ダムより下流側に引き返して「大滝七滝オートキャンプ場」に入庫。実は今回の砂防ダム行脚の終わりにキャンプをして帰ろうということで数日前、ここを予約しておいた。

受付で申込用紙に必要事項を記入し、予約していたサイトへ。

時刻はもう午後6時前。まわりのキャンパーはもうすでにコンロで火をたいたり、専用の釜に薪をくべるなどしてバーベキューをしている様子。

自分もそれに続け・・・、とも思ったがまずはその前にカニ滝(かにだる)を見学しに行くことに。

普段フローティングベストの背中ポケットに隠し持っているヘッドライトをやおら取り出し、頭にセットしてから温泉街のほうに向かって歩きだした。暑くも無い、寒くもない荻ノ入川の谷風を背中に受けながら、真っ暗な夜道をヘッドライトの光ひとつ頼りに歩き続けた。道は初景橋をわたり終えてから直後の出合茶屋前を左折。100メートルほど歩き、河原に下りられる階段をくだるとカニ滝の目前まで出ることができた。

ライトアップされるカニ滝。ライトのカラーはブルー。ブルーは医療従事者に感謝する気持ちを表しているという。

砂防ダムと滝とでは内容が違うが、同じ「落水」を取り扱ったパフォーマンスである。ライトアップの方法含め、しっかりと自分の目で確認した。

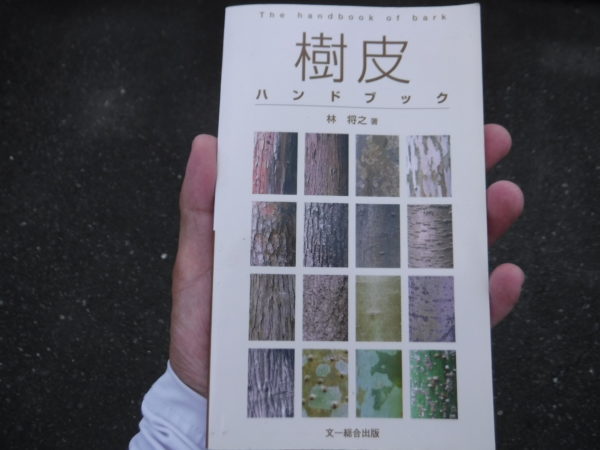

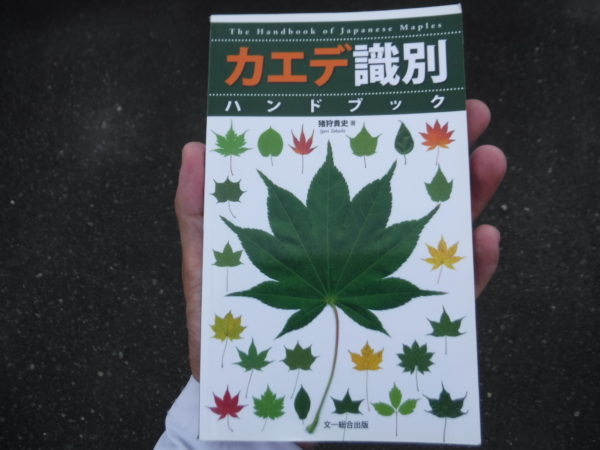

その後、オートキャンプ場に向かう帰路をたどる。途中、生えている樹木などもヘッドライトで照らして観察しながら、退屈することなくオートキャンプ場まで戻った。

暑苦しくない季節

オートキャンプ場に戻ると料理の準備。料理と言っても丸焼きの魚を作るだけ。魚はもちろん、

キンメダイ。(←あおきで買ってきた。)

河津川河口で拾ってきた角材を地べたの上に並べ、そこにイワタニ「炉端焼き大将」をセットする。炉端焼き大将は居酒屋アルバイトでのスキル向上のために購入したもので、ときどき自宅で貝や魚を焼いている。今日は過去最高サイズの魚で豪快に丸焼きを作る。ワクワクした。それでも、

あせらず、無理せず、じっくりと。

暗闇に光るガス火の炎を眺めながら両面合わせて40分。表面に少し焦げが付いたところで消火。

味は・・・、言うまでも無いほどの超絶品。

デザートとして用意していた塩田屋のフルーツサンドも美味しくいただき、その後は場内の温泉に入ったりしてゆっくりと過ごした。

就寝には寝袋を使って。もうこれでも暑苦しくない季節がやって来た。寝袋に巻かれながら思うのはまた次の堤体のこと。

次はどこに行こうか?

眠りの前、堤体前に落ちた一人の男は顔がニヤけていた。