10月30日金曜日の夕方。いつものように居酒屋のアルバイトである。

金曜日の夕方の居酒屋というのは忙しい。翌土曜日が休みだというお客が大挙してやってくるため、その対応に追われるからだ。

今日は立派な社会の労働者、明日は転じて家でダラダラ瘋癲(ふうてん)のように過ごしていたって構わない。

焼酎、ウイスキー、サワーはあちらのサーバーからどうぞ!

酔いつぶれるほどの、天頂から浴びるほどの酒が用意されている中、飲み放題の宣告を受け、お客の気分はハイテンションモードに突入!

翌日の心配が無くて、酒は無限にあって、肴はサザエやら牡蠣やらホンビノスやらホタテが控えている。

好き放題、飲み放題、騒ぎ放題の店内。

お客に出す食材を用意したり、テーブルまで行って案内をしたり、予約の電話を受けたり(←コレ、いま政府がやっているGo-To!ナントカでかなりややこしい。間違えて代金取りっぱぐれなど起こさないように注意!)といろいろ大変なのだが、お客の喜ぶ表情を見ながら、元気付けられながら、今日もありがたく働かせてもらっている。

微臭。

そんなこんなで今週金曜日も店は大繁盛。そして最後のお客も帰り、無事閉店。閉店後は後片付けが待っているのだが、金曜日の夜は翌土曜日の準備も兼ねているため、他の曜日と若干やることが異なってくる。それらを順番に一つ一つこなし、どうにかこうにか全て終わらせることが出来てさぁ時計を見れば!?

時刻は午前0時。

日付は変わって10月31日。

勤務先で迎えた日付変更。

外に出れば、

微風。

今日は?

微臭。

これは、自身の衣服に染み付いた魚介類の煙のことでは無くて、まわりの空気のこと。

静岡県東部、人口およそ18万人のまち沼津市。田園都市には町の風景と田舎の風景が混在する。町の風景としてはJR東海道線沼津駅前の商業地とそのまわりに散らばる大手企業の工場&住宅地。

田舎の風景としては海に隣接する地域(内浦・西浦・戸田)の漁村の風景、そこから山の急傾斜地を見上げればあっちの山もこっちの山もミカン畑。狩野川を挟んで海沿いには玉砂利の浜とクロマツの防砂林が続いていて、そこから内陸部に入り込んでいくと沼川を挟んで水田地帯が広がり、さらに行くと今度は愛鷹山山麓の茶畑。

これだけじゃ無い。まだまだある。

目には見えない田舎の風景

畜舎の匂いがする。

今日はこれが微かに匂う微臭程度。日によって全然匂わないときもあれば、強く匂うときもある。

沼津市は首都圏からの観光客も多い。私のような田舎者がその首都圏に出掛けたとき、立ち並ぶマンションや高層ビル群、その間をすり抜けるように進む鉄道網、下車すれば駅ビルなんだか商業施設なんだか境目のよくわからないエリアがあって、そこを当たり前のように行き来する人々。いつも思う。

よくこんなところに住んでるな。と。

でも逆にそんな首都圏に住む人々が、観光でこの地を訪れ、この匂いを嗅いだらどんな反応を示すのか?

生まれてこの方、(もしかしたら!)これを嗅いだことの無い平成二桁生まれの子たちもこれからはもう立派な社会人だ。

近くのコンビニエンスストアに駆け込んで、

「外で妙な匂いがします!」

くらいだったら良いけれど、

「すみません、警察ですか?外で刺激臭がします!」

なんてことにはならない?

最近、教えられたこと。

全然匂いがしなかったり、微かに匂ったり、強く匂ったりが日によって異なるのは何故か?

風。

やっぱりこれ。海に隣接する沼津市というのは、気象学的に言うと海陸風(かいりくふう)という風が吹く。

基本的には夜の風は山から海に向かって吹き下ろすのがセオリーとなっていて、畜舎の匂いもその海陸風によって山の上から運ばれてくる。

強く匂いのする日というのは気象学の教科書通りに自然現象が進行し、なおかつその風向きがぴったり合っているということ。

逆に匂いがしない日は海陸風がうまく吹かないような気圧配置になっていたり、風向きが幾らかずれているということ。

風を理論上では知っていた。しかし、それをリアルな台地の上でイメージすることにはまだまだ未熟であった。

最近、教えられたこと。

~海陸風でも日によって吹く方向が異なる。~

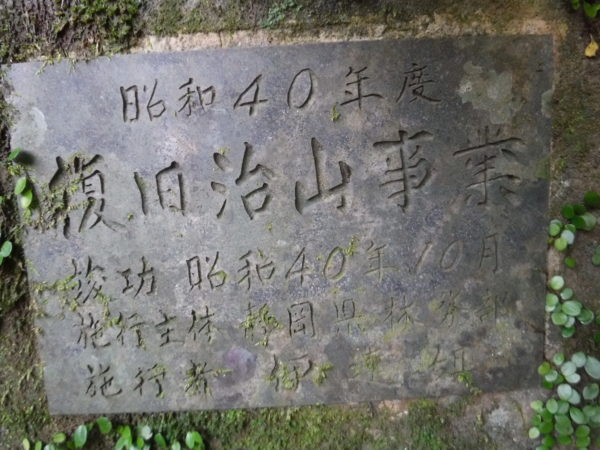

山の、堤体前を

牛様、酪農家様、ありがとう。

自身は砂防ダム音楽家。

音を扱うことについてプロでなければならない。

音は空気の振動だから、空気についてプロでなければならない。

空気について、「ただし、無風状態に限る。」といった、但し書きが果たして現実の山の環境中で通用するのかどうか?

???

これからは気温の低くなる季節を迎える。山の中では木も草も土も温度が低くなるし、谷沿いでは川の水が、石が、堤体本体が、渓畔林が低い温度で推移する。みんな冷たくなるというのだ。なのに、であるのに、

冬って、よく晴れる・・・。

太陽光がその低い温度で存在するものたちを急激に温める。すぐに温まってしまう比熱の小さいものと、太陽光が当たれど照らせどびくともしない比熱の大きなものが山の環境中には混在する。そうなればどうなるかといま考えているところ。

???どうなる?

山の、

堤体前を

吹く風。