11月最後の砂防ダム行脚は賀茂郡河津町の奥原川。

そういえば今月は「水の防災」に関する安全講習を受けたりした。堤体を探して各地を歩いているが、その旅というのは常に無事故でありたいと思っている。

「観音山石仏群」を目指して歩いたのは11月12日のこと。

河津町の入町ルートのうち山ルートである国道414号線を河津七滝入り口から湯ヶ野方向に走って行くと、左手側に緑色の看板が目印「わさび処市山」という商店が目に入ってくるが、その直前にうっかりすれば通り過ぎてしまいそうな左折路がある。

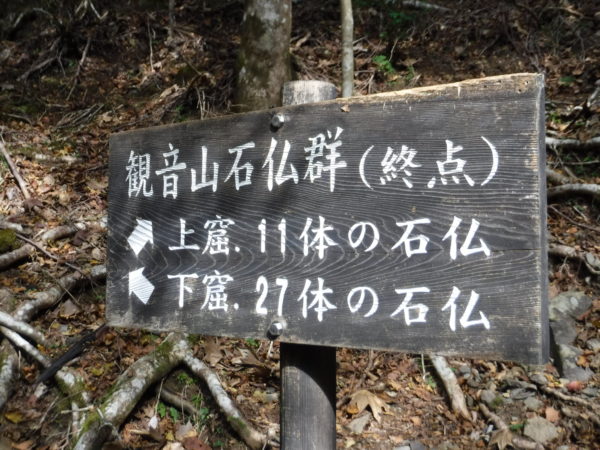

ここで左に曲がると何とものどかな里山風景が現れる。このあたりは泉と呼ばれる地区でさらに行くと名前は変わって奥原。ワサビ田やミカンの木を見ながら田舎道をさらに奥へ進んでいくとやがて人家が無くなり、変わって「観音山石仏群」の看板が目につくようになる。

そのまま看板にしたがい、スギの林の下をさらに進んでいくと、やがて冒頭画像にあるような登山道を見つけることが出来る。車はその奥100メートルほど走ったところにある駐車スペースに。

11月12日はこの駐車スペースから登山道に入り、観音山石仏群まで歩いた。ちなみにこの日、堤体には入っていない。

後日入る予定であった奥原川への安全祈願ということでこの山を見守る仏にあいさつをしておこうという目的で当地を訪問したからだ。

車から降りて、その時点では寒くてフリースを着用。しかし、ほんの数十分後には暑くなってしまい結局脱いで上がることに。観音山石仏群まではおよそ1時間の行程であったがその間はほとんど登りの登山道を歩いた。

思うのは、ほかにブログで書いている方もいるが、仏を抱えてこの坂を登ったというのが大変な苦労であったということ。※上窟に11体、下窟に27体。まさに苦労の賜物。その姿をしっかり目に焼き付けてから、来た道を引き返した。

※観音山石仏群のその姿は河津町観光協会のホームページで見ることが出来ます。

竜爪橋

それから2週間後の11月26日。今度は本命の砂防ダム行脚。

午前7時20分。前回と同じ駐車スペースに停めた車から林道歩きをはじめる。

天候は晴れ。気温12.3度。決して温かいとは言えない温度であるが、前回同様アウターの中にフリースを着こんでいるため、気分的にはおっくうになること無くスタートが出来た。

およそ20分ほどで奥原川にかかる「竜爪橋」とその渡った先にある車止めのチェーンにさしかかる。ここでひとまず記念撮影。

ところで本日向かう堤体であるが、事前にグーグルマップで確認が取れている。林道はこのあとつづら折りの登坂路が続いてその後はほぼ直線的に北進。その先にまたつづら折りがあって終点を迎える。

終点の近辺には合計6基の堤体が確認できていた。

林道の終点付近に4基とそこから少し川を下ったところに2基。

まずは林道の終点を目指した。

遊び跡

ひたすら林道を登る。

今回も暑くなってフリースは途中で脱いだ。

観音山石仏群に行った時と決定的に異なるのは道が常にはっきりしているということ。キャタピラーでは無い、4輪タイヤ規格のはっきりした道が上へとつづく。

これなら迷うことは無い。

ただ、実際のところでその4輪の車が頻繁に出入りしているかというと、疑問が残る。

林道の一部に崩落ヵ所が見られ、道幅が狭くなっているところがあったからだ。狭くなった道幅の上にはタイヤ痕が無く、代わりにその近くのぬかるんだところにイノシシが遊んだような跡が見られた。(ヌタ場?とはまた違うような跡。)

どうやら、全くの人の気配を失った林道は野生動物の遊び場と化しているようで、林道終点までの区間、そのイノシシの遊び跡はコンスタントに現れ、おかげで歩きには終始退屈すること無く、最後まで登り切ることが出来た。

午前9時、林道の終点に到着。同時に1基の堤体を確認した。

歩きには要注意

1基目の堤体を確認して以降、さらに周辺を散策。さらに上流側の2本の支沢で1基ずつ、合計2基の堤体を見ることが出来た。

堤体はどれもまだまだ若いというのが感想。

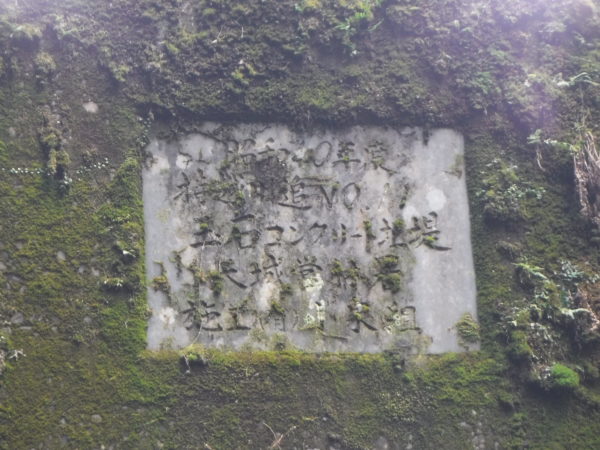

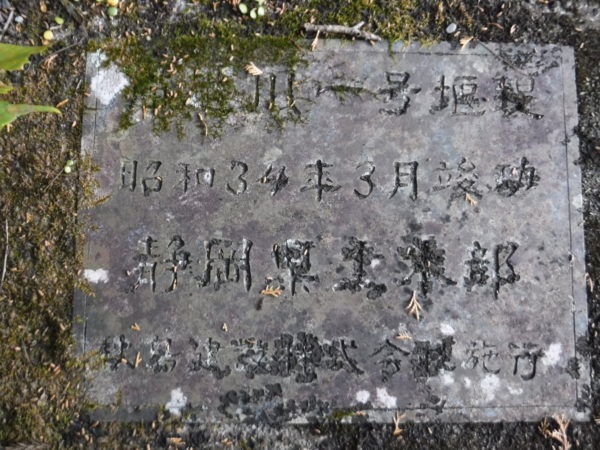

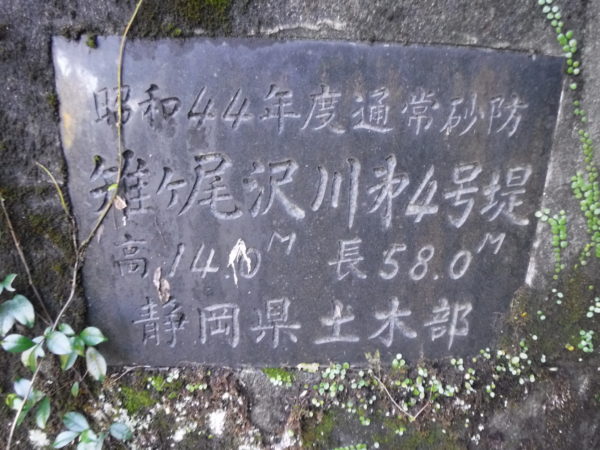

本体はまだあまり汚れていなく、白い。銘板を見れば平成8年~平成11年という建造年の浅さ。河床もまだまだ不安定で浮き石がゴロゴロしている。

若い堤体=歩きには要注意。

川沿いに出てからというもの、歩きに神経使ってくたびれた。

休憩を取ることに。

林道の終点にあって一番最初に確認した堤体「奥原川第5号コンクリート谷止」の上に腰掛け、遅めの朝食をいただく。

林道を持って上がった握り飯がうまい。

空からの陽気は大変に心地よく、さわやかな秋晴れの中の朝食であった。

普段は堤体下流の、どちらかと言えば湿気の多いところで過ごすことが多いが、たまには風通しの良い堤体上もいいものである。

太陽と風と落水の音を聞きながらしばらく過ごした。

奥原川第1号コンクリート谷止

時刻は午前10時半、休憩を終えて渓を下流側に下ることに。

やはり不安定な河床の上を注意しながら下っていく。

残りの3基の堤体には順番におおよそ11時、11時半、12時と30分毎で出会うことができた。こちらもすべて平成生まれの若い堤体。

堤体本体は白く、渓畔林もあまり強くは無いため、空間的には非常に明るい。

自身としてはもっと堤体がドス黒く、渓畔林によって暗がりになってくれている方が好み。

ただし、これだけ林道を歩いてきた先、山奥にあることを考えれば周りの事を気にせず好き放題声を入れられる良さもある。

歌は最も下流側にあった「奥原川第1号コンクリート谷止」で楽しむことに。

堤体水裏には表面を薄く被さる程度の水が流れている。

左岸側にはシロダモ、カヤ、タニウツギ、アカメガシワ、さらにその外側にスギの人工林。右岸側には猛烈なハリエンジュ(ニセアカシア)の群生。

そんな感じで両岸ともに植物は生えているが、堤体空間前にグワーンと覆いかぶさるほどに伸びてくるような枝の勢いは無い。やはり立ち位置から堤体までの空間が明るい。

Vメガホンをセットし声を入れてみる。

声が溜まるような感覚が得られない。自身の口から放たれた声は堤体のコンクリートにぶつかってそっくりそのまま返ってきそうなところであるが、意外なくらいに空間に解き放たれてしまっていて、どんどんスリ抜けていく感じ。

まぁ、予想はしていたものだがここまでとは・・・。やはり砂防ダムの音楽に豊かな渓畔林は欠かせないのか?

その後、声の響きに関していろいろ検証したのち、午後1時に堤体前を離れた。帰りは右岸側で見つけたブルドーザーの道を上がって林道まで戻り、そこからおよそ50分ほどの行程で駐車スペースの車まで戻った。

心地のいい林道歩きであった。まぁ、音楽的には渋かったが・・・。