12月24日は狩野川の河口に。

この日は風が強かった。

干潮を狙って撮りに行ったのに、

高潮気味・・・。

曖昧だった表記を統一しようと思う。

こっちが左岸。

こっちが右岸。

海を正面に見れば、全く迷うことは無い。

問題は・・・、

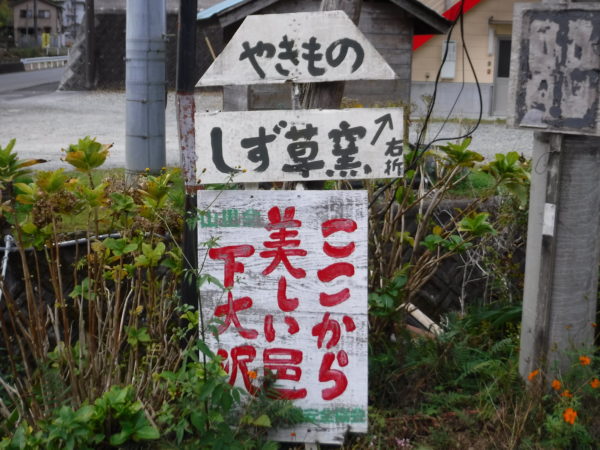

店主には逆らえないということ。

チャリーン☆(購入。)

じゃなかった・・・。

問題は、

ご存じの通り、

堤体前に入った時のこと。

こうなるから。

いつもごひいきくださる皆様にとっては周知の事実。

いつも応援してくださりありがとうございます。

今年の締めは、

ここにしようと思う。

暗くなるのを待って挑んだ。

そろそろいい頃だろう。

選んだ曲はD547 An die Musik(シューベルト)

帰りに大平でクリスマスケーキを購入。

来年もまた、よろしくお願いします。

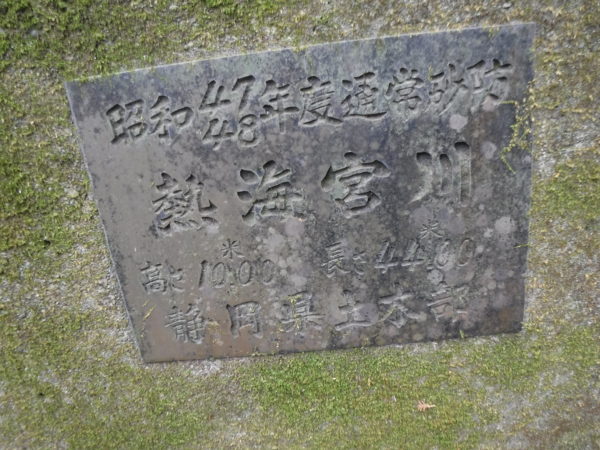

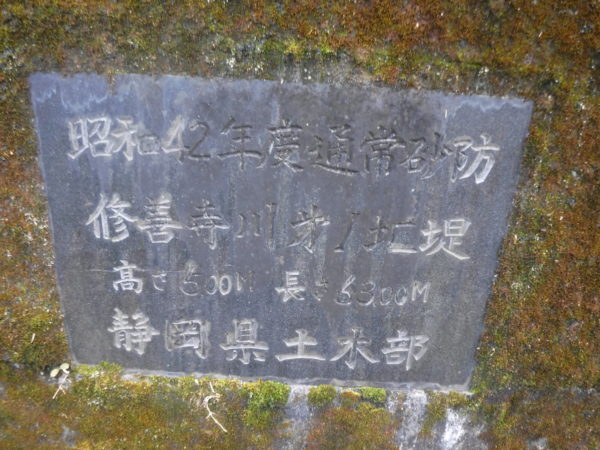

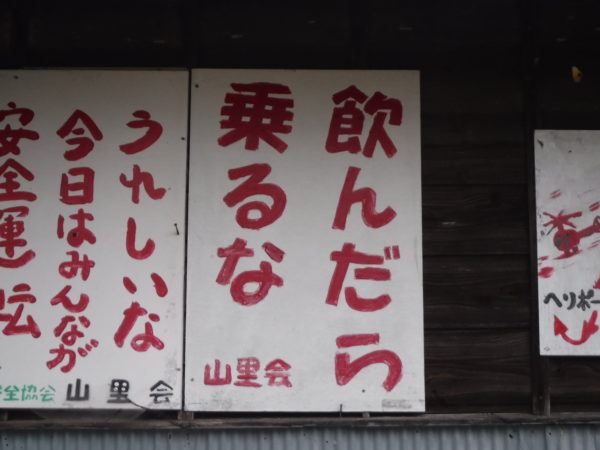

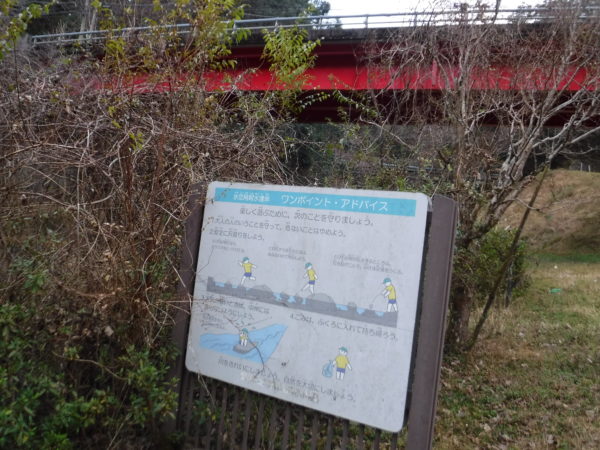

Ⓐ狩野川河口Ⓑ江川水門前Ⓒ・Ⓓ狩野川河口Ⓔ江川水門Ⓕ狩野川河口左岸Ⓖ狩野川河口右岸Ⓗ狩野川河口右岸(不動岩前)Ⓘ千漁家Ⓙ沼津港のネコ様ⓀメギスⓁ旧眠雲閣落合楼前Ⓜ瑞祥橋Ⓝ天城遊歩道Ⓞ・Ⓟ水恋鳥流路工Ⓠ堤体横の階段Ⓡ水恋鳥広場の木橋Ⓢ猿橋と看板Ⓣ猿橋と与市坂川Ⓤ堤体前Ⓥ風速計Ⓦ堤体全景Ⓧ大平ミニⓎクリスマスケーキ