12月22日、

冬至。

河津桜観光交流館へ。

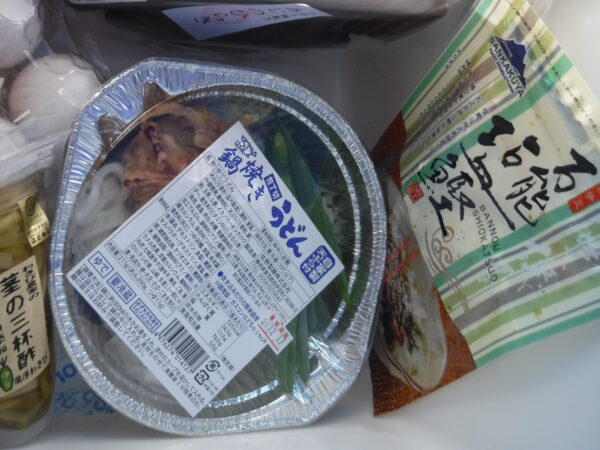

お目当てはこちら。

今回もコレでしっかり鮮度をキープ。

オープン。

湘南じびえさん(河津町縄地)のイノシシを入手。

あとはこんなのとか、

こんなのとか。(スープ!締めラーメン!!)

肉も揃ったところでいざ出発。

右折。

くぐって、

渡って、

様子をちょっと見て、

到着。

受付を済ませ、

着替えも済ませる。

さあ行こう!

たったの5分程度、

歩けばこのとおり。

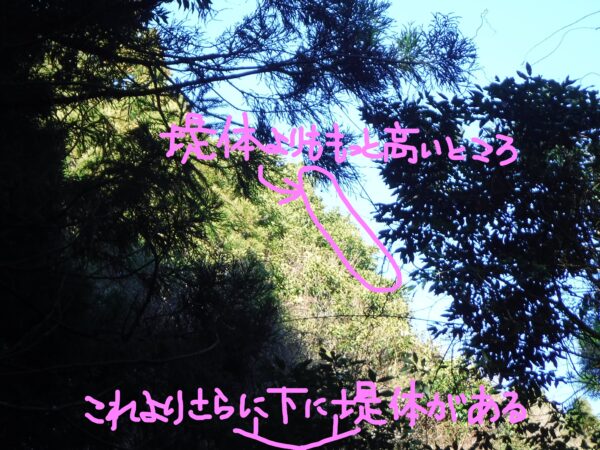

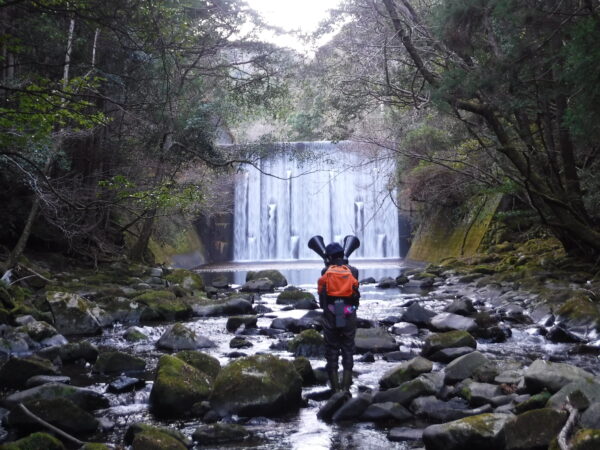

堤体前へ。

風は微風。

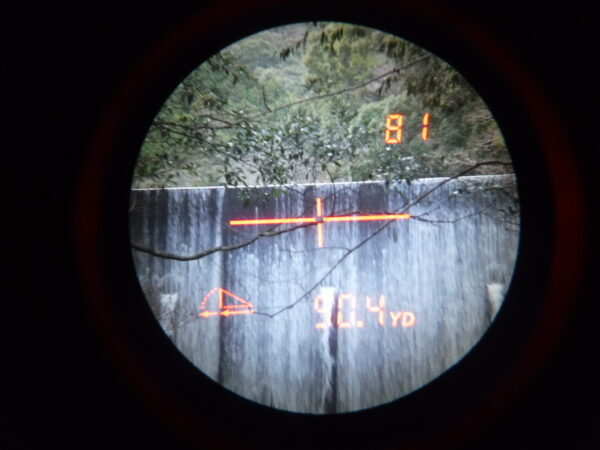

適正距離はこれくらいか?

う~ん?

今度は近いところで。

いや、コレも・・・、

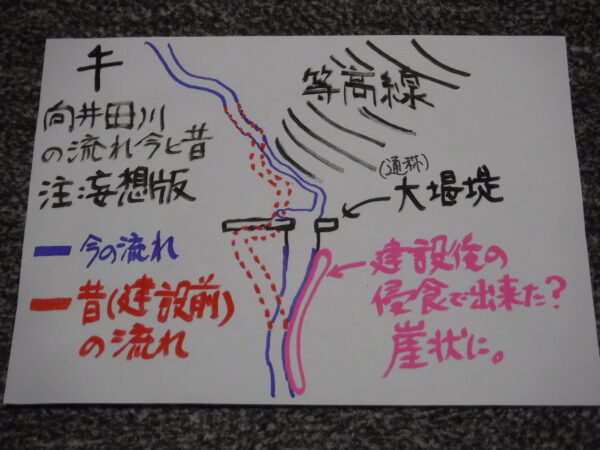

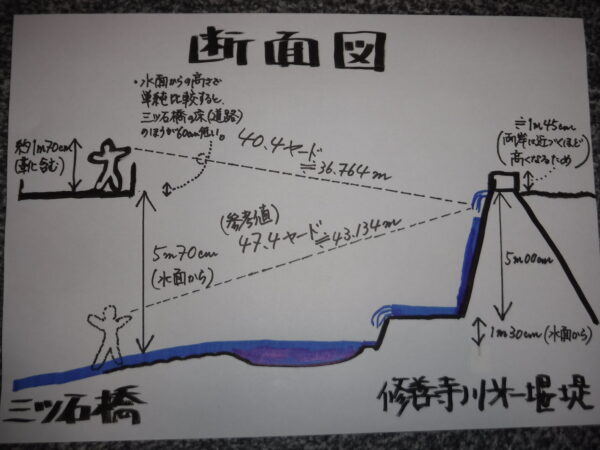

A~B,河津桜 C~D,河津桜観光交流館 E~F,クーラーボックス G,イノシシ肉(湘南じびえ) H,カボチャ煮(フードストアあおき) I,麺職人(日清食品)・鍋セット(フードストアあおき) J,賀茂郡河津町笹原 K,賀茂郡河津町梨本 L,河津七滝ループ橋 M,初景橋 N,荻ノ入川 O~P,河津七滝オートキャンプ場 Q,スイセン R,河津七滝オートキャンプ場 S,賀茂郡河津町梨本 T~U,荻の入川砂防ダム V,風速計 W,ニコン クールショットプロスタビライズド X,荻の入川砂防ダム Y,ニコン クールショットプロスタビライズド Z,荻の入川砂防ダム

これは・・・、

8月24日撮影。

Today.

8月24日撮影。

Today.

8月24日撮影。

Today.

同じ川でこの変わりよう。

退渓しよう。

オートキャンプまで戻ってきた。

その後は、

温泉に入ったり、

料理をしたり、

食ったり。

して過ごした。

明日に備えて床に就く。

満月のきれいな夜だった。

翌朝。

昨日とは別の堤体へ。

さて昨日のようには、

なるまい。

この音楽は

自由に音を鳴らせてもらえないことに

楽しさがあるはずだ。

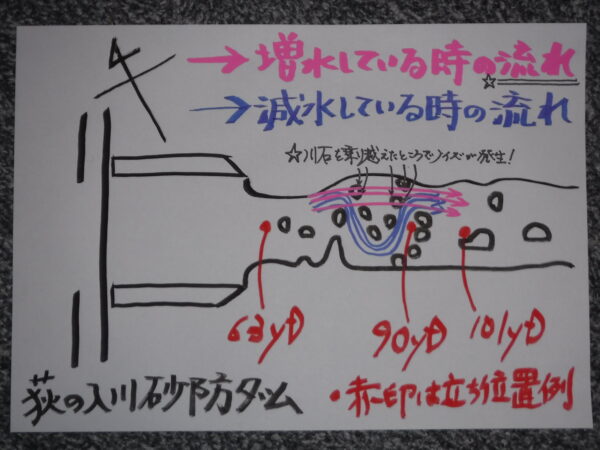

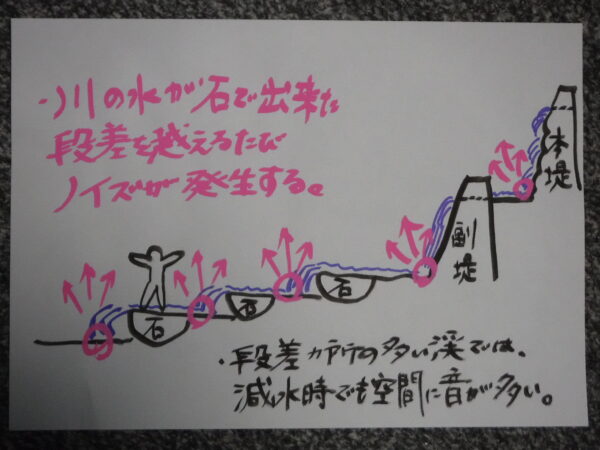

こういう落ち込みや瀬が、

ガラガラいってるのも大事な要素。

意外に思うかもしれないが、

これがまた楽しみのひとつ。

楽しむための、

堤体探し。

来年もまた、

いろいろな堤体に挑戦するつもり。

砂防ダム音楽の楽しさ、

その追求に終わりは無い。

a~e,荻ノ入川 f~g,荻の入川砂防ダム h,鳥瞰図 i,荻ノ入川 j,河津七滝オートキャンプ場 k~l,温泉(河津七滝オートキャンプ場内 ) m~n,イノシシ鍋(日清麺職人味) o,LEDランタン p,河津七滝オートキャンプ場 q,月 r,スダジイ s,堤体名不明 t,Vメガホン u,荻ノ入川 v,風速計 w~z,1,荻ノ入川 2,断面図 5,左岸側(太い木はウラジロガシ) 6,右岸側(イロハモミジ:左端の太い木、カラスザンショウ:中央の太い木) 8,林道