2月23日、午前7時。本日は宗太郎林道の駐車スペースからスタートする。

一般車両通行禁止のゲート前、普通乗用車2台ほどが停められるこの駐車スペースに到着したのは午前4時のこと。それから仮眠を取っていた。

車から降りる。

気温は10度ほどある。寒さはあるものの、さほどキツいものでは無い。

ウエーダーを履き、上半身にはフローティングベストを纏った。

中には吸湿発熱のインナーとフリースも着込んだ。

踊子歩道の丸太打ち階段を登る。

平滑の滝下に向かう。

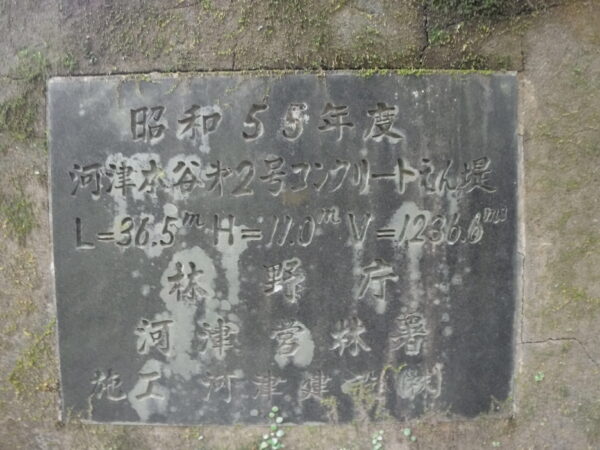

本日入る現場は平滑の滝下と呼んでいるところだ。正式名は「河津本谷第2号コンクリートえん堤」という。同堤体より上流1キロも無いところに「平滑の滝(ひらなめのたき)」という滝があるため、このように勝手に呼んでいる。

銘板によれば昭和55年建の透過型コンクリート堰堤で、林野庁系の治山ダムである。林野庁系といえばこれがかなり山奥の方にあるかと捉えられそうな所であるが、この平滑の滝下より上流部、※河津川はまだまだ長い。

国道414号線、新天城トンネルを河津町側に抜けると、新寒天橋もしくは「二階滝」バス停付近で河津川を見ることが出来るが、同川はこの付近より北東方向にさらに長くのびており(伏流区間含め)、その発端は賀茂郡東伊豆町との自治体界にまでさかのぼる。

地理院地図によれば、その自治体界境にある山の頂「青スズ台」の標高が1236.1メートル、そこからだいぶ降りて平滑の滝下が約400メートルなので、その標高差はおよそ800メートルもあるということだ。

そしてさらに水源として加わるのが前述の国道414号線より東側に見上げる斜面。その山の頂は「登り尾」といい、こちらは1056.8メートル。

周囲の高い山々によって平滑の滝下は年中つねに水の安定供給を受けている。

※過去エピソード同様、伊豆市を流れる本谷川と区別する意味で河津川としています。正式には本谷川。

午前中のゲーム

平滑の滝下には丸太打ち階段から20分ほどの歩きで到着した。

水は堤体の表面を薄く覆う程度、白い泡を立てながら放水路天端ほぼ全面より綺麗に落ちている。

これから温かくなるにつれ、水量はさらに増えていく一方、放水路天端を通過する水量は左右で不均一になったり、角度が付いてななめ方向に落水したりすることが経験上わかっている。

このくらいが見ため的にも一番綺麗だ。

そして落水によって生じるノイズも静かすぎず、うるさすぎず。音楽をするにはちょうど良い塩梅である。

直感的に選んだ立ち位置は堤体からおよそ60ヤードの地点。いつもより長めに取った。

風は向かい風で時折3~4メートルほど吹いて、アベレージでは1メートル以下。

メガホンをセットし声を入れてみる。

美しい見ために反して

・・・。響かせ方がわからない。

堤体周辺の美しい見ために反して音楽的に楽しめていない。というか・・・、

そんなのは今日に始まったことでは無い。

というのが事実。

この堤体には初めてきて一目惚れして、しかしうまく響かせられず、だが何度もここに通って来ては歌っている。

いままでは何となくここに来ることそのものに価値のようなものを見いだしてやって来たが、やはり響きのことに関して単独に評価した時、まだまだ真剣みが足りなかったということを自覚する。

さて、どうしたものか・・・?

悩む。

足が冷えてきた。石の上に立って歌っていたが、さきに水に浸かってしまったウエーダーの靴底フェルトが気化熱作用で足先を冷やしてきた。

いったん退渓しよう。

カンヅメを決め込んで・・・、

午後12時、いったん駐車スペースまで戻って昼食を摂る。昼食は来る途中に笹原のファミリーマートで買ってきておいたものだ。

なんて言ったって今日は2月の下旬。しかも祝日である。

天皇誕生日。

国道414号に出るべきでは無い。出てもいいがこれは確実に・・・、ハマる。

渋滞。

今年の河津桜まつりの入客状況は近年稀に見る活況だ。どうやら感染症の危機意識が本格的に解放されるなか、不安を解消し、心に寄り添うものとして花を見るという行動に出た人が多いようである。

それも日本という国でトップの人気を誇るさくらの花。

さらに静岡県含め、全国の都道府県で行われている旅行支援が3月31日終了であることも大きい。クーポンの使用期限から逆算して旅行先を決めた時、河津桜まつりの(観光地間の)競争力が偶然にも上がったという感じがする。

今頃、田中や笹原では観光客とそれをもてなす河津町民、業者で大盛り上がりのことであろう。

・・・。

閑散とする宗太郎林道。

夕方に備えて寝ることにした。

午後のゲーム

午後3時に起きて再び平滑の滝下へ。

午前中に比べて風が弱くなっている。また、堤体の水裏(下流側)が太陽の直射を受けて光っている。太陽の熱で気流が発生したりすることは音を鳴らす上では好都合だが、見た目が良くない。

そして、堤体をただ眺めるだけならこれでもOKだが、演奏行為に関してより高い集中力を求めている関係上、さらに堤体前は暗く保たれているほうが有利だ。

直射が離れてくれるのをしばし待つ。

午後3時50分。いよいよ、水裏の直射が無くなったところを見計らい声を入れてみる。

午前中同様、鳴らない。

左岸側の崖が気になる。これを意識すれば簡単に事がうまくいきそうに思えるが、そうでも無い。

今度は対岸の右岸側を意識して声を入れてみる。

あぁ。

あの木はイロハモミジか?あぁ、あのイロハモミジの樹冠のもうちょっと下の方かな・・・?

鳴っているのがわかる!!

来て良かった。

以降、この日は日没まで歌を楽しんだ。というか、

やっとここで楽しむことが出来た・・・。

反省点を上げると、これまで意識していた左岸側はあまり響き作りには向いていないということ。固い固い崖で響きが作れるかな?なんて軽い気持ちで甘く考えていたが、どうやら正解はその対岸の右岸側にあったようである。

崖で響きがカンカン作れるような堤体は他にあるため、この場所もうまくいくかと思って同様に挑んでいたが、そのような先入観は逆に響き作りをダメにしていた。

どうすればうまく響かせられるのかを考える上で、作戦のようなものを立てることは多くの場合に必要なことであるが、それに執着して、深く思い込むほどまでに決めつけるのは音楽を良くない方向に導き、また、可能性を失うということがわかった。

そして、ようやく楽しめるようになって思ったのが、現場に対する評価を自分自身で勝手に低くしていたということ。

まだまだ自分が未熟であるということ。

良かった点があるとすれば、この日自分がこの場に立てたこと。生える木々のうち、落葉樹の葉がほぼ無いという条件下うまれた響きのポイント変更によって成功体験を得ることが出来た。これで同所に次回以降来る時、いいイメージで入ることが出来るし、この日と自然条件が異なるシチュエーションでまたその日その時の再評価が出来る。

来て良かった。これに尽きる。今日は・・・。

いろいろと発見の多い砂防ダム行脚となった。