3月20日。春分の日の前日となるこの日は伊豆市南部を流れる長野川へ。

午前10時、まずは長野第3砂防ダムよこの駐車スペースに車を停める。車から降りると第3砂防ダムの落水の音が聞こえる。静岡県東部地区は二日前に雨が降ったはずだが荒れている様子は無い。

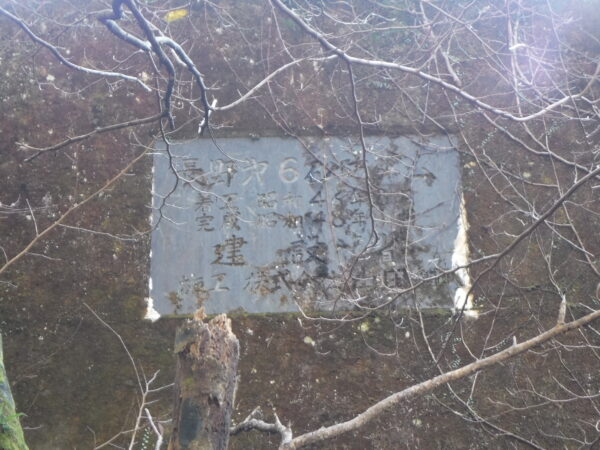

すぐさまウエーダーとフローティングベストを纏い、第3砂防ダムの堆積地から入渓する。本日目指すのはこのさらに上流にある堤体「長野第6砂防ダム」だ。

水に恵まれた地域

気温は15度ほど。きびしい寒さももうすっかりどこかへ言ってしまい、春の陽気だ。

ところで長野川流域といえば下流部は稲作地帯、上流部はワサビ田地帯と農業の盛んな地域である。

今、歩いている第3砂防ダムと第6砂防ダムの区間はちょうどその境界区域といってもいい区間で、第3砂防ダムより下流は稲作地帯、第6砂防ダムより上流はワサビ田地帯といった使い分けが行われている。そして、いずれの作物も、長野川より引いた川水を利用して生産されている。

水に恵まれた地域。

第6砂防ダムより上流におけるワサビ生産が、長野川の大変豊かな水によってもたらされているということは、この区間を歩いてみれば明らかなことで、とくに同長野川第6砂防ダムの落水は圧巻だ。

冬場、同じ水系(狩野川水系)の本谷川、天城大橋より上流域の堤体が水量不足で伏流することがあって、そんなときでも第6砂防ダムはなんのその。常に大量の水を放水路天端から灌水で落としている。

年中豊富な水量で楽しめる堤体は頼もしい。

本日はそんな長野第6砂防ダムに挑む。

間に合った・・・、

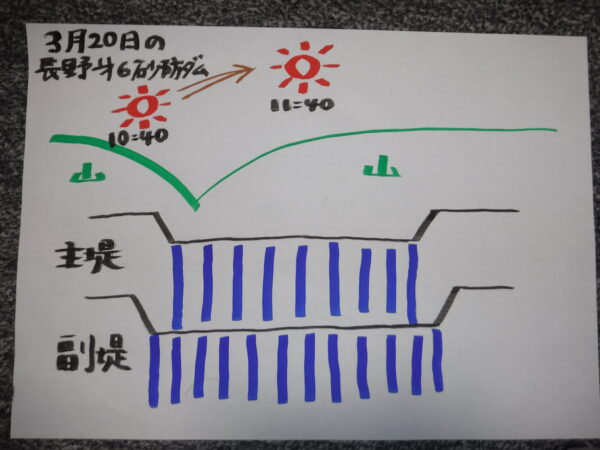

堤体前には午前10時40分に到着した。水量は予想していたとおり、ドカンドカン落ちている。

相変わらずの豊富な水量に一安心。時間的に“間に合った”ことにももうひと安心。

間に合った・・・、とは太陽の位置のこと。

これは個人の好みの問題になるかもしれないが、私の好きな時間帯は堤体の方位と太陽の方位が一直線になるタイミングだ。

長野第6砂防ダムは堤体水表がほぼ真南を向いている。ゆえに、歌い手の立ち位置、堤体、太陽の三者が一直線上に並ぶのはいつも正午前後である。

太陽の光を真正面に見ることは眩しいことではあるが、それ以上に放水路天端上に出来る光の線の美しさに魅了されて、この時間帯を狙って砂防ダム行脚を繰り返している。

そして10時40分の太陽の位置はというとちょうど右岸側袖天端上の空間にあるような状態。これが時間の経過とともにどんどん右上のほうに向かって動いていくはずだ。それを待つあいだ、メガホンを組み立てたり、カメラの三脚を用意すればよい。

運も味方につけた。今日は雲の干渉も無さそうだ。その時を待つ。

待つことおよそ1時間の11時40分、太陽が放水路天端上の真上に来た。放水路天端上を越流する水で出来た線が太陽の光を受けてキラキラと輝いている。

やはりこれが一番美しい。

新たな発見

さらにこの日は新たな発見があった。

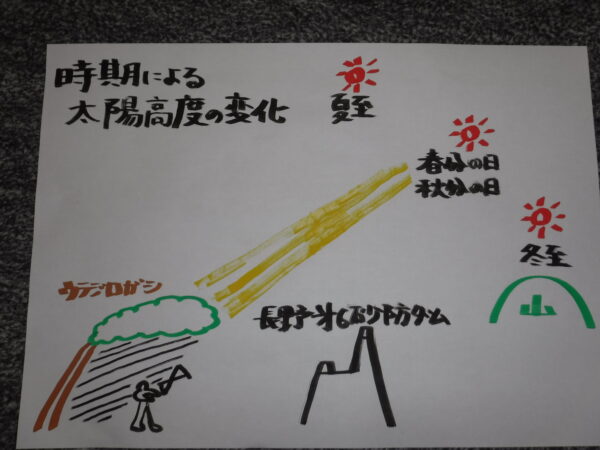

新たな発見とは、この日3月20日の太陽高度であると、立ち位置の選択によっては渓畔林を利用した木陰でのゲームが展開できるということだ。

当日、立ち位置として選んだのは画像にある通り堤体の主堤から70ヤードほどの距離。この位置の頭上には樹高約10メートルほどのウラジロガシの木が生えている。

ウラジロガシといえば常緑のドングリの木であるが、その常緑の葉っぱがうまい具合に太陽光を遮断してくれている。

なるべく暗いところに立つ方がいい(集中力を上げる方法)ということは毎回のように書いているが、それを実現させるのに太陽の位置と一本のウラジロガシの木が絶妙にマッチしているということだ。

堤体本体からドカンドカンと押し寄せる大量の水にメンタルがやられてしまいそうになるかもしれないが、ここはどうにか一本のウラジロガシの木を味方につけて、少しでも深く歌に入り込むように展開できれば、この場所を最大限たのしめるのではないか?

最高の時間帯を探し出す

サウンドについては、ほぼ鳴らすことは出来ず。過去にも今日にもやはりここは水量豊富なドカン堤(水量豊富な堤体)にあって、どうにもこうにも対処することは出来なかった。

次回以降の課題を上げるとすれば二点で、

一つ目はとにかく僅かでもいいから鳴らす方法を見つけ出すこと。これから夏季にかけては間違いなく水量が上がるのでさらに厳しい展開になると思うが、それがようやく落ち着いてくる秋~冬、またこの場所に戻ってきてこの豊かな水の落水に勝負を挑んでみたい。

二つ目は「光の量」について。

自分の好きな時間帯は堤体の方位と太陽の方位が一直線になるタイミングだとは前述した通りだが、そういった好き嫌いという感情の面を越えて、最も歌い手として楽しめる時間帯をストレートに探し出す必要性を感じた。

明るいとか、青空だとか統計的にいえば決して間違ってはいない条件で当日は挑んでみたが、歌の持っている世界にしっかり入り込めたかということについてはまだまだ改善の余地があるのでは無いかと感じた。

法則にのっとって決められた無駄の無い入渓をするばかりで無く、そこから外れた実は不明な(ちゃんと試していないという意味で)時間帯についても積極的に入って、試していきたい。

MAX明るい時間帯もある。

MAX暗い時間帯(夜)もある。

両者は照度という数値でつながっている。

ならば、その変化の中で音楽表現に最も適した時間帯を探し出せばいいはずだ。

「最適化」の実現は自然環境が許してくれていないからでは無く、自分自身が探し出せていないから目の前に現れないというのが真実だ。

いつでも探究心を持って。

この場所最高の時間帯を探し出していきたい。