専門用語が無くて困っている。

日々、砂防ダムに行ったことを当ブログであったりSNSに記しているが、ときどき自分が見てきたものを伝えるというプロセスにおいて、良い言い回しが無いのかと困ってしまうことがある。

とくに最近困っているのが、とりわけ水量の多い砂防ダムを形容するような言葉について。

水量豊富な水が・・・、とか、

大量の水が・・・、とか、

大水が落ちている・・・、とか。

一応、その状態を言い表すことは出来なくも無いが、もっとサラッと一語で言い表せる専門用語が無いのか?と困ってしまっている。

文節?と言ったか・・・、文章を書くときにその内容を細かく区切っていくと「文」よりは短く、「単語」よりは長い、言葉の区切りがあると中学で習ったような記憶がある。

目の前に見た光景をサラッと言い表したい。

できればそれも文節(しかも上記の3例は文節がそれぞれ2個づつになってしまっている。)より単語であることが望ましい。

とにかく短くシンプルに言い表して簡潔に伝えたいのだ。

「滑沢渓谷」バス停

砂防ダム行脚のことを書こう。

4月24日は伊豆市南部の狩野川上流域へ。

スタート地点としたのは東海バス「滑沢渓谷」バス停。バス停は国道414号線下田街道沿いに設置されている。自家用車にて行く場合はバス停すぐのところから横に折れる道があるのでそちらへ。

折れてすぐの地点は広場のようになっており、車を駐車した。

車から降りると渓行の準備をする。ウエーダーにフローティングベスト、手には登山用ポール、自作メガホンを携えてスタートした。

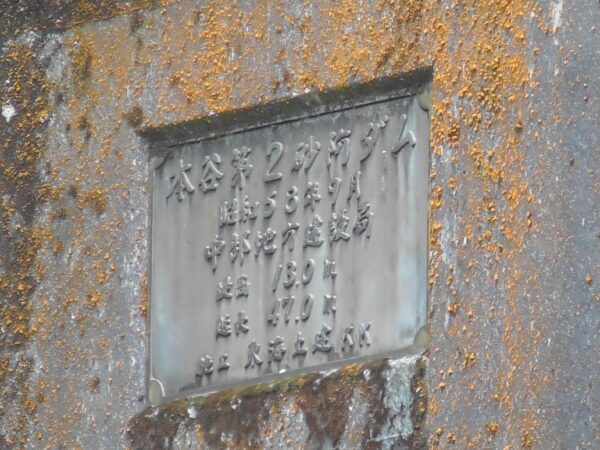

本日入る「本谷第2砂防ダム」であるが、現在地よりも北側にある。狩野川(本谷川)はちょうど現在地の広場とそれより北側にある「道の駅天城越え」に沿うような形で流れているが、本谷第2砂防ダムはちょうど両者の中間ほどの地点にある。

南側、つまり上流側から入って堆積地を歩き、堤体横を降りて下流側に立つというのが今回の順路だ。

堆積地を歩く

午前9時、まずは観光客向けの車道でもある滑沢林道に沿っていったん南下し、入沢橋を渡る。渡って正面に現れる井上靖文学碑まえの丁字路を右に折れて、北上をはじめる。

ほどなくして現れる「滑沢橋」を渡り、直後「太郎杉」方向に向かうヘアピンカーブがあるので、そちらを逸れて狩野川に降りるスロープより入渓する。

スロープを完全に降りきると川はすでに堆積地の様相になる。石はせいぜい野球ボールからサッカーボールほどの大きさしか無く、ある程度そろっているのは通常の渓流区間とは異なるものだ。

こういった堆積地は長いところでは100メートル以上にもなるので、堤体探しをしている時のヒントになる。グーグルマップの航空写真では堆積地を先に見つけることで堤体があるかどうかの可能性を知ることが出来るからだ。

今回歩くことになった本谷第2砂防ダムの堆積地も南北に直線的で縦幅、横幅ともに広い。(伊豆半島の他河川比較。)さらに川の両サイドは入渓点にするには不都合なほどに切り立っていて、長く続いている。

角型の雨どい状に・・・、というより男性諸君であれば、「ミニ四駆のコースみたいだ。」といえばおわかりいただけるであろうか?

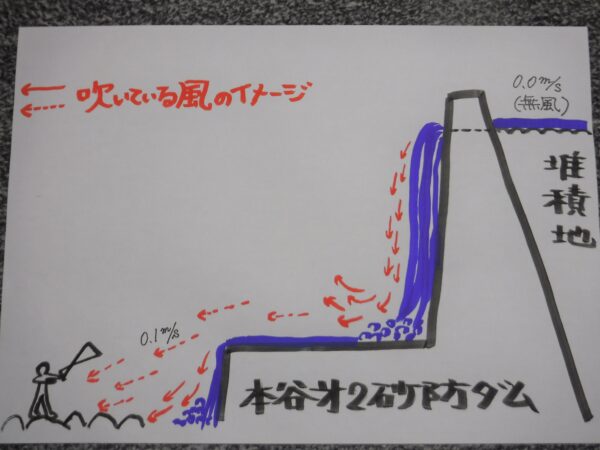

このミニ四駆のコースのようになった区間を風が吹き抜ける。川が蛇行したり、大きな石や木々が空間を遮るような渓と違って、ここはきわめて抵抗フリーに風が吹き抜ける。また、そんな日であることが理想的だ。

もちろん理由としては、吹き抜けた風が堤体下流側に立った時、音楽に好影響を及ぼすからである。

冒頭の件

午前10時20分、堤体前(堤体下流側)に到着。

・・・。

話はここで冒頭の件に移る。水がドカンドカンと大量に落ちているのだがこれをうまく形容する単語が無い。

目の前に見た光景をサラッと言い表したいのだが・・・。

水量豊富な水が落ちている。。。

専門用語が無いことから生じる煩わしさ反面、初心者と経験者のあいだに無意味な隔たりを生みださないことは好意的とも・・・、

とれなくも無い?!

立ち位置を決め、赤外線距離計を使って堤体との距離をはかる。

71.6ヤード。

近すぎず、遠すぎず、これくらいがよいであろう。

1階フロアだけ

自作メガホンを組み立て、声を入れてみる。

予想通りの鳴りの悪さ・・・。

音が鳴りにくい環境であることはある程度予想していた。堤体前を吹き抜ける風が弱いことが気になる。

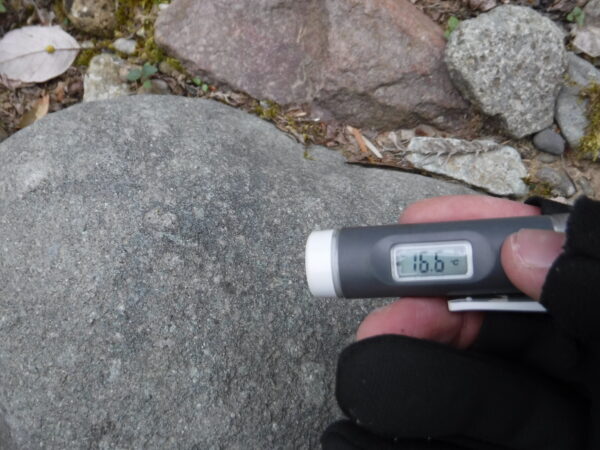

まったくの無風ではないものの、風速計で測ることの出来る数値の下限限界を超えるような微風であることが惜しい。

そしてこの微風については、どうやら発生源は堤体を落ちる水にあるようで、ならば非常に狭い範囲で吹いている風だ。

堤体横を降りてくる前に堆積地で風速を測ってきたが、そのときは無風であった。現在もきっと無風であろう。

こちらを建物の1階、堆積地を2階とすれば2階は無風。1階フロアだけ弱い弱い微風が吹いているような状況だ。

今日は曇天

さらに、気になることがもう一つ。今日は曇天だ。

コンパスによる計測で水表側が南南西となる本谷第2砂防ダムはほぼ正午ころに歌い手、堤体、太陽が一直線上になる。

そのため、この日の砂防ダム行脚も堤体前に立つのが正午前後になるように計画し、実行した。

時間に気を使って予定を立てたつもりでいたが、結局はお目当ての太陽が出ておらず、全くもって無意味になってしまっている。

太陽光とその光を受けて輝く放水路天端。反して影で暗くなる堤体水裏と渓畔林の下。両者のメリハリついた明滅差が恋しい。

結局、2時間ほど風を待ちつつ歌ってみたり休んでみたりしたが、風のことについても太陽のことについても状況が好転することは無かった。

午後12時半、いったん退渓をする。

日没前に再チャレンジ

午後4時、状況の変化に期待し再度、本谷第2砂防ダムを目指した。風は相変わらずほとんど吹いていない状況であるが、果たしてここからの好転はあるのか?

堤体前には午後5時前に到着。風は相変わらず弱い微風にとどまっている。

再び自作メガホンをセットし声を入れてみる。

状況変わらず・・・。

自身の口から放たれた声は空気に押してもらえることも、引っ張ってもらえることも無くただただ水量豊富な落水の中に飲み込まれていくのであった。

たしかに空気は動いている。しかしながら、その押しや引きの強さ、質においては理想的と言える状況には無いようで、音楽を楽しむには至らなかった。

結局、日没まで粘ってゲームセット。

恒常的にいい状態でやらせてもらえないのがこの遊びの特徴でもあるのだが、今日もまた運には恵まれなかったのであった。

重い足どりで堆積地を歩き、帰路に就いた。