7月22日午前7時、暑さで目が覚めた。場所は駐車場の車内。NEXCO中日本奥伊勢パーキングエリアだ。

尾鷲市までは残り40キロほど。あとちょっとの距離。

前日より前乗りを決め込んで高速道をひた走っていたが、同じ三重県内のゴール目前にて猛烈な睡魔に襲われてしまい仮眠をとっていたのだった。眠りに就いた時刻はたしか午前5時頃であったか?

トイレに立ち寄ったあとふたたび車に乗り込む。

まぁ、晴れるなら・・・、晴れるならいい日になるであろう・・・。

奥伊勢パーキングエリアを出て、紀勢自動車道を三瀬トンネル、船木トンネルと抜けていく。

午前7時50分に有料区間の最終地点「大紀本線料金所」を通過。駒トンネル、芦谷トンネルとつづく。

その後、紀勢荷坂トンネルを出る・・・。

!!!!

なんと突然の土砂降り雨!

おいおいおい・・・。

本日は新規開拓の地でのゲーム。新規開拓。なのにまさかの雨の日対応?!いや、なにも出来なくなるぞ最悪は。

今回、スケジュールとして用意できた日数は2日間。この2日間のなかで尾鷲市内でなんとかイイ感じの堤体を見つけ出し、歌って帰るというのが今回の新規開拓の旅での目標だ。

入れる堤体の数、自由度といった観点でいえば、天気は晴れ、もしくは曇りであってくれるほうが断然ありがたい。

行動範囲の可能性を小さくしてしまわないため、とにもかくにも空には穏やかであって欲しいというのが切なる願いだ。

急きょ雨降り画像を撮るために、紀北パーキングエリアに立ち寄る。すると、土砂降りだった雨が小雨に変わってくれた。

再出発し、残り4本のトンネルも抜ける。

自治体名はようやく北むろ郡紀北町→尾鷲市へ。直後の尾鷲北インターチェンジをおりて一般道へ。

タグの折り目

まずは・・・、地図を買いに行こう。

今回は地図がまだ用意できていない。地理院地図2万5千分の1は、通常書店にて購入するものだが、これが購入できるのは一般的に入った店の県内分まで。静岡県住みの自身の場合、静岡県内を西から東まで全て在庫している書店だったら二重マルクラス。そこからさらに隣県である愛知、山梨、神奈川のいずれかが置いてあれば花マル。いや、宝石箱レベル!

店舗の場所によって購入できる地図の範囲が限られているというわけだ。

ちなみに、あらかじめ日本地図センターの通販サイトにて購入すれば、日本全国どこの地域のものでもおよそ1週間ほどで自宅に到着。

あらかじめ。そう、本来ならばあらかじめ・・・。

すべて完璧主義に済ませておきさえすればこのようなことにはならない。

―わたくしはねぇ、モリヤマくん、旅行前の準備じゃ下着に付いたタグの折り目の向きまできちんと管理しているのだよ。―

一度でいいからそんなことが言えるような几帳面な性格になってみたい。(ん?几帳面かどうかは関係ないって?)

地図を買う

ということで、ズボラが招いたのか?お呼ばれされたのか?午前9時、尾鷲市内の書店「川崎尚古堂」へ。

無事、「尾鷲」「引本浦」「賀田」の3枚の地図を購入。

店を出て、近くのコンビニの駐車場へ。

朝食を購入したあと、食事がてら、作戦がてら車内で過ごす。

地理院地図を読んでみて、尾鷲市内の地形に関する印象はつぎのとおり。①~③

①尾鷲市はひとつの自治体として主要な川が1本というより、細かい複数の川が紀伊半島東海岸熊野灘に向かって流れている。

②地図中に複数ある山のピークのうち最も高いのは高峰山の1045メートル。(さらに西側、奈良県県境に1150.5メートル、1131メートル、1077.1メートルのピークを確認。いずれも山名記載なし。こちらは補助的に利用した地理院地図電子版にて。)

③②の高峰山から至近の海岸線までは直線距離にして7キロメートルほど。山体はかなり切り立っていて、1045メートルのピークから一気に海まで流れ落ちるような川の流程。

コンビニを出発

午前10時半、コンビニを出発し尾鷲市内中心部を流れる中川の上流へ向かう。すぐに「中川堰堤」を見つけることができた。また、この堤体は水通しから落水する透過型機能中の状態であることも確認。

いったん保留とし、次の堤体に向かう。

次に向かったのは尾鷲市街より南西側のエリア。国道42号線とほぼ並行する矢ノ川上流域に向かう。

午前11時15分、千仞橋(せんじんばし)北詰の林道入り口へ。残念ながらここでは「通行止」の看板。地理院地図によれば、この林道を進んだ先にひとつ堤体があるはずだが立入禁止の判定が下りた。

いったん登って来た坂を下りおり、こんどは矢ノ川支流の真砂川をチェック。国道311号線「真砂大橋」より上流側をみると、鬱蒼と生い茂る木々の葉の向こうに、湛水する堤体をかろうじて確認することが出来た。

この時、時刻は正午。空は曇天・・・、よりもさらに不安定で、いまにも雨が降りそうな状況。

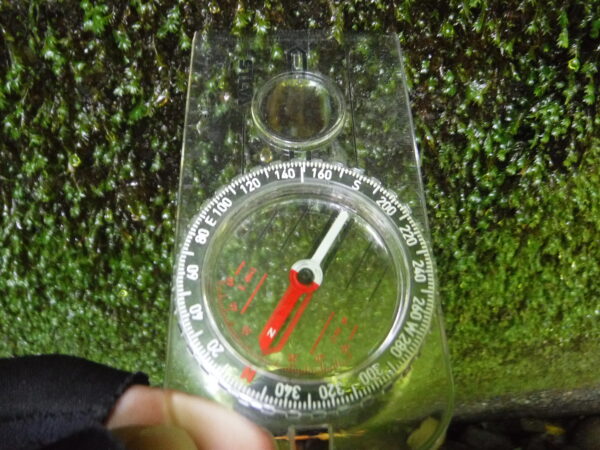

地理院地図によれば、この堤体は真南よりもちょっと東に傾く方位。翌日のスケジュールも考えここはいったんキープすることにした。

タテヨコ方向

つぎに尾鷲市北部の川も見てみることに。

国道42号線を三重県総合庁舎尾鷲支所てまえで西進、国道425号線に乗り換えまずは上流部にあるクチスボダム・クチスボ貯水池に向かう。

ここまで尾鷲の山を実際見てみての感想であるが、地理院地図のとおり、やはり全体的に切り立っているなという印象。針葉樹の人工林で構成されるこんもりと盛り上がった山体は、伊豆半島、賀茂郡河津町の梨本とよく似ている。

これだけ縦方向に強い地形をしているならば、存在する堤体類もきっとタテヨコ方向ともに大きいものが現れてくれるだろうという期待感に自分自身安堵する。

反対に不安要素といえば、いまにも雨が降りそうな尾鷲の空。いや、正確にはもうすでにときおり雨がパラついている。雨はときおりパラパラ降っては止んだりのくり返し。

雨合羽を着るほどではないが、デジカメのレンズに付着した水滴をTシャツで拭いながら画像を撮りためていく。

午後2時半、クチスボダム・クチスボ貯水池に到着。発電用というダムの見学もそこそこにこのダムの水源となっているクチスボ谷の上流に向かう。

午後2時50分、クチスボ谷の奥地へ向かう林道の途中にて、本日二回目の立入禁止判定。これより奥にあるはずの堤体にはたどりつけず。

Uターンし、再びクチスボダムに戻ってきたのが午後3時10分。今度はクチスボダムのもうひとつの水源、又口川上流に向かう。

入渓へ

地理院地図のせきマークはまだいくつも確認できていた。又口川本流にもあるし、そこに流れ込む支沢にも谷止工をあらわした二重線が何個も描かれている。

これでは今日中にすべて回りきることは不可能だ。

掴み取りきれないほどの豊作が目の前にあることにようやく気づきつつ、止まること無く国道425号線をさらに奥地へ。又口川本流に描かれている堤体を目指した。

午後4時20分、目的の堤体近くに到着。すぐさま車を降りて入渓点さがし。生い茂る木々に阻まれ、渓まで降りるコースがうまくイメージできない。それに、国道からの直接的なアプローチは段差がきつすぎてかなり危険そうだ。

そこで、堤体下流側にある支沢からの入渓ではどうかと当該ヵ所を観察。

なんとか行けそうだ。

すぐに入渓の準備。ウエーダー、フローティングベスト、ヘルメットを装備。手には登山用のポールを1本握った。

おそるおそる支沢に入渓する。沢に転がる石はかなり安定している様子であったが、なるべくこれは踏まないように。登山用ポールを使いながらチョイスするコースはやや急斜面のスロープだ。

浮石かどうかもわからない石に己の全体重を任せるくらいだったら、やや急斜面の坂を降りていくほうがよっぽど安全だというのが持論。

なんとか支沢におりて橋をくぐり、支沢と又口川本流の出合へ。そこから少し遡ると堤体前に到着することが出来た。

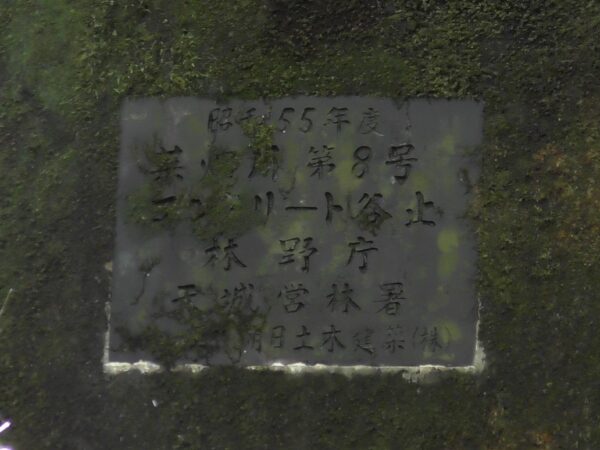

堤体は石積み堤

堤体は石積み堤。堤高は目測で4~5メートルくらい。湛水ではなく左右に設けられた水通しより落水する透過型機能中の堤体だ。

さきほどの入渓点さがしの時に、国道沿いに山積みになった土砂を確認している。これは供用開始時から水通しですべてを捌ききっているというわけでは無く、定期的に溜まった土砂を人の手で抜いているということだ。

歌に取りかかるまえの心情としてタイミングの悪さのようなものを感じていた。やっぱり砂防ダムというのは土砂が溜まって湛水していて、横一列高いところからガラガラ落ちている状態こそが一番美しいと感じているからだ。

土砂が抜かれる前にこの場所に来ることが出来ていたのならもっと良い状態の堤体に出会うことが出来ていたのにと、遠征先である当地にも関わらずただただそのタイミングを悔やんでいた。

まずは歌ってみる。

まずは歌ってみる。どんな堤体でも。

砂防ダム音楽家としての基本だ。

自作メガホンをセットし声を入れてみる。声が堤体の壁にはね返って鳴っているのがわかる。風は無風で自分の声をどこかに向かって送り届けてくれる様子ではないが、はっきりと響いているのがわかる。

そして声を壁打ち状態のようにして楽しめるのは、幾分ノイズが弱いということでもある。

横一列高いところから湛水で落ちていたならば、このようにはいかない。例えば高さ5メートル、横幅5メートルほどの落水に対して声を入れていくときには、かなりの分量、音が消失してしまう。具体的には、

①壁を伝っていく水(やわらかい物質)に対して声を入れていくこと。

②落水地点とその他からのノイズによって音としての振動が破壊されること。

①②の2つの理由によって、音が消失してしまう。

音が消失してしまわないように、響かせる場所を変更させる必要がでてくる。また、風が吹いている場合は自然発生的に響かせる場所の変更が行われる。

なにを頑張ったか?

今日のゲームでは響かせる場所の変更が必要なかった。いつもなら、たいてい響き作りがうまくいかずああでもない、こうでもないとなるところいろいろ試すわけであるが、そのような作業からは完全に開放されていた。

非常に簡単なシチュエーションの中で「余裕」のようなものが与えられ、その中で歌を楽しめたことは非常に有意義であった。そして、

堤体前にいざ自分が立ったとき、いかにそこから頑張ったか?

ということの本質は、

堤体前にいざ自分が立ったとき、いかにそこから頑張ったか?

であるということを感じた。

全くな~んの工夫も努力も「やらない。」ことを「頑張ったか?」が出来るかどうかも意外と大切なのかもしれない。

やらないことを頑張る。という行為によって確実に生まれた「気持ちのゆとり」。

自分自身砂防ダム音楽家としてやっていて、いつももっともっと多くの堤体に行きたいと思っているし、もっともっといろんな曲が知りたいと興味津々の状態でいられている。

根底にあるのは自分が砂防工学においても音楽学においても素人であるということだ。

予備知識には弱いが、やる気だけはあって、もっと知りたいもっと知りたいといつもワクワクしている。個人的には、気持ちのゆとりがあるからこそ、そのゆとりを埋めていくため、簡単には引かずやり続けていられているのだと分析している。

今日のゲーム展開と自身の経歴とでは、何か相通ずるものがあるような気がした。

この日は結局午後6時15分頃に退渓した。歌ったり休憩したりしながら少しづつ暗くなっていく夕暮れを感じながら、相も変わらずいまにも雨が降りそうな尾鷲の空をぼんやりと眺めながら堤体前で過ごしていた。