5月11日、午後7時。

午前中は宇久須川でゲーム、午後は西伊豆町堂ヶ島での観光を終え、宿舎に帰ってきたところ。

夕食と入浴もそこそこに部屋にもどる。

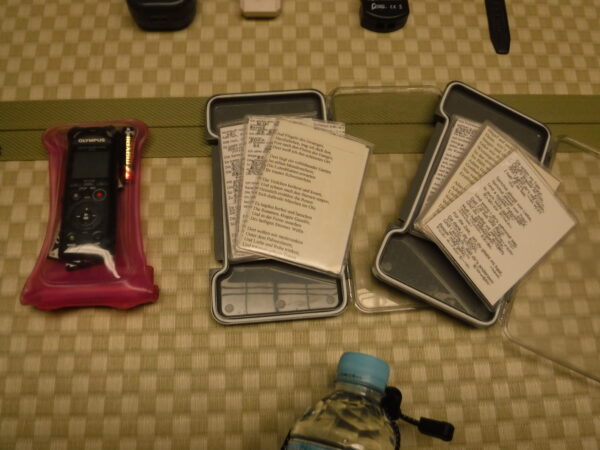

あすは伊豆市猫越川上流、河原小屋沢への入渓を予定している。それでは床に就くまえに前日準備ということで、ツールの確認を行うこととした。

厚底シューズのように

ツールについてはおおよそ画像のとおり。

ウエーダー、レインジャケット、グローブなどのアパレルからフローティングベスト、ヘルメットなどの保護具。登山用ポールは歩行の補助に。他、現場でのコンディションを把握するための計器類、ICレコーダー、ビデオカメラ、図鑑、熊鈴、ヘッドライト、ホイッスル、緊急時に使うものなど。

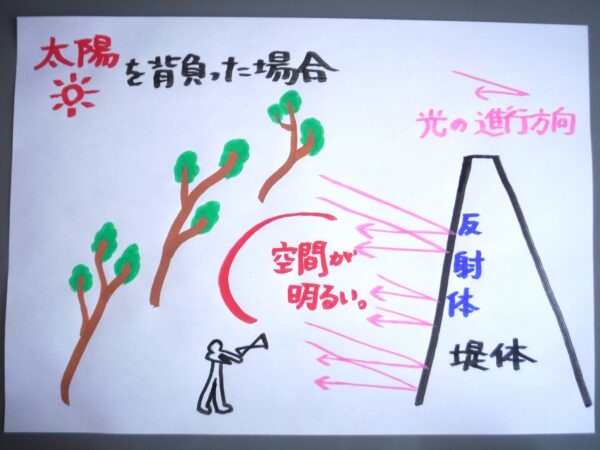

砂防ダム等堤体類に到着すれば、お待ちかねの歌が待っている。堤体前にてしっかり声が入れられるようにするための補助器具、自作メガホンも忘れてはならない。

メガホンの収納にはテニスラケットのバッグを流用している。バッグはワンショルダー(片方の肩にかけるタイプ)で外装がナイロン製のもの。ワンショルダーの利点はヤブ漕ぎ時、樹木の回避能力に優れていること。

倒木等をくぐり抜けるとき、背中側にある収納部分をわき腹側にスライドすることで背中側のクリアランスを大きく確保できる。チェストバッグを背負っていては引っかかってしまって抜けられないような低い空間も、スルリと抜け進むことができる。

デメリットとしては肩掛けベルトが一本になるため、収納物による荷重の分散性能に劣るというところ。これについては、とにかく余計なものをなるべく持ち込まないことで解決を図っていきたい。フィールドでの経験をもとに、持ち込む収納物の最適化を日々進めている。

また、収納については上半身に着るフローティングベストも大きな役割を果たす。こちらは本来釣り用に開発されたもので、釣りの仕掛けを収納するためのポケットが複数個ついている。

フローティングベストは入渓後つねに身に着けている、さらに手の届くところにポケットが付いているという特性があるため、すぐに取り出して使いたいもの、使用頻度が高いものの収納に向いている。風速計や、堤体との距離を測ったりするのに必要なレーザー距離計については、こちらに入れておくのが便利だ。

収納力という性能、水に浮くという性能、固いものに当たった時に衝撃から守るという性能。いずれをとっても、フローティングベストを着ることの優位性は大きい。

従来言われてきた煩わしさ。独特の厚地によって足もとの視界が制限されるとか、夏期における暑苦しさといった理由から渓流師にはほとんど相手にされてこなかったフローティングベストであるが、自身は将来への期待も含めてこれを積極的に利用させてもらっている。

いつかはナイキ社が開発した厚底シューズのように、重量増、でも着用することによって歌い手のパフォーマンスが上がるようなベストの登場を待ち望んでいる。その待望の日を迎えるために、今から質量だけでも慣れておくのだという期待も込めて、このちょっとズッシリ詰め込んだ相棒を身に付け今日もまた渓に立ち込んでいる。

仁科峠を越える

翌5月12日午前6時半。宿舎となった西伊豆クリスタルビューホテルを出発。まずは昨日見て回ることの出来なかった賀茂郡西伊豆町宇久須の各所を巡ることに。

午前7時、まずは宇久須港すぐにある改築されたばかりの公衆トイレを見学&初利用。コンクリートの建屋で堅牢そうな頼もしいものが出来上がった。

午前7時10分、外観のみであるが「AGCミネラル株式会社伊豆事業所」の社屋を見学。風格滲む木造の社屋は、かつての国産板ガラスマテリアルの重要生産拠点。地元では旧社名である東海工業の名で親しまれている。

午前7時20分、黄金崎クリスタルパークまえを通過。宇久須隧道をくぐって黄金崎に向かう。

午前7時半、黄金崎近く「こがねすと駐車場」に到着。駿河湾の海に突き出る「馬ロック」や新しく完成したハートのモニュメントを見て過ごした。

午前8時には宇久須神社に到着。拝殿ではつるし雛が出迎えてくれた。もう少し暑くなった頃には地元特産のガラス風鈴が吊されることであろう。

午前8時10分、参拝を終えふたたび車に乗り込む。静岡県道410号線に沿って山を登り、仁科峠を目指す。

午前9時5分、仁科峠の少し手前「西天城高原牧場の家」にて遅めの朝食。朝食後は牧場の牛を見にいったりして過ごした。

午前10時15分に仁科峠(標高897メートル)を越えた。その仁科峠からは1.2キロ、標高にしておよそ120メートルほど下がると風早峠の丁字路。右折し、伊豆市湯ヶ島方面へ。

午前11時半、伊豆市湯ヶ島「持越川」に架かる水抜橋西詰丁字路へ。河原小屋沢へは水抜橋を渡らず直進となるが、トイレに行きたくなったため左折し水抜橋を渡る。そのまま1.7キロほど走って「天城ほたる館」まえ。鍵が掛かっているんじゃないかと心配された入口ドアは幸いにも施錠されておらず、無事に用をたすことができた。来月には観光客で本格稼働となるであろうトイレをありがたく使わせてもらった。

午前11時50分に水抜橋に戻り、進路を修正して河原小屋沢方面へ。丁字路より2.5キロほど進んで猫越集落最南端の民家を過ぎると、道はそのまま林間へ。林間に入ってすぐのところには通行止めの看板が現れ、車はその通行止め看板の手前、道幅の広くなったところに駐車した。

すぐにスタートができる

午後0時10分、車から降りて入渓の準備。

前日、宿舎にてセッティング済みのフローティングベストを身に付ける。フローティングベストのポケット、自作メガホンを入れたバッグにすべてが収納してあるので、それぞれ着用する&背負うことですぐにスタートができる。

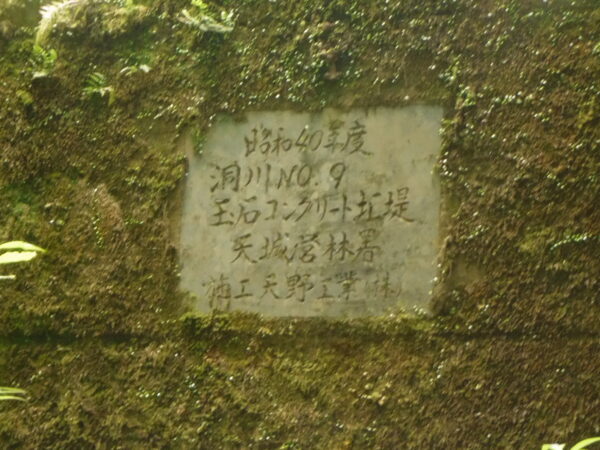

午後0時25分、歩きの行程をスタート。目的地となる堤体「洞川No.9玉石コンクリート堰堤」は堤体のすぐ横に猫越支線林道が走っているため渓行区間はほぼゼロ。

午後0時35分に猫越川橋を通過。

午後0時45分に猫越支線林道上、目的の堤体すぐ横に到着。堤体本体すぐ下流の傾斜を慎重に降り、ようやく堤体前にたどり着いたのが午後0時55分のこと。

白泡の壁

前日の宇久須川同様、やはりこちらも春の堤体といった感じで水がたっぷりと流れている。

この水は三蓋山、長沢頭、手引頭といった山稜と、その支尾根を頂とする山からのものであるという。

地形図で見れば猫のひたい程度の面積である。大した範囲に見えないが、やはり数多の谷から供給され、持ちうる限りの集合体となった水はとめどなく行き、あるときはこの場所のように大きな落差を生じさせながら下流へとつづく。

大きな落差には光が交錯し、白泡の壁を作る。

壁は輝く。

渓畔林の生み出す暗がりの中からその白泡の壁を見ていると、その輝きはよりいっそう眩しいものになる。

眩しいものに対する思い。

興奮か。

不快か。

悲しみか。

平凡か。

自身は興奮していた。

メガホンをセットし声を入れてみる。

歌ってみてさらに興奮が高まる

鳴る。歌ってみてさらに興奮が高まる。

歌っていたのはメンデルスゾーン。34の2番「Auf flügeln des Gesanges」。

Auf flügeln des Gesangesは冒頭の2ブロックだけ歌う。

Auf flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort,

Fort nach den fluren des Ganges, Dort weiß ich den schönsten Ort.まで。

この2ブロックだけを歌う。一回一回とくにこれといって歌い方を変えるわけでもない。しかし、立ち位置を変える。たったこれだけのことで響きが変わる。

あっちに行ったりこっちに行ったり。場所を変えながら声を入れていく作業を行う。

声を入れていく作業。それは遊び。

とにかく、まず堤体前に着いたらメガホンをセットして歌ってみる。立ち位置を変えればそれだけで響きが変化するからいろいろな場所で試してみる。遊びが最優先で、写真を撮ったり、計器類を用いて測ったりするのは後回しにしている。

堤体前で遊ぶのが一段落し、ようやくここでフローティングベストのポケットに手をかける。取り出して扱うのは堤体前のコンディションを計測する計器類。

計測を行う。計測・・・、これもまた遊びの一種。計測をして遊ぶ。

最高の時間

結局この日は午後5時まで堤体前で過ごした。

通い慣れた伊豆の銘堤はいつもと変わらず最高の時間を与えてくれた。そして落葉樹の葉が出揃うこの5月上旬の期間は、他のシーズンでは味わえない強大な魅力に満ちている。

日照時間が長くなり、精神面に不調をきたす方もまた多いであろうこのシーズン。山へ出かけ、木々でつくられた暗がりの下で過ごしてみるのはいかがであろうか?木の下の暗がりという非日常空間の中で時間を過ごし、しかる後には新たな気持ちとともに社会生活へ戻ってゆくことが出来るかもしれない。

木は、山は、川は、いつもその場所で待っていてくれる。遠慮することは無いであろう。

そこに展開される自然物の恵みを受けながら、本当はもっともっと生きやすい世の中なのだということを知って、心身ともに健康に生きていくこと。それが多くの人に自由に出来るような時代の到来に期待している。