歳末。一年の締めくくり。

有終完美。

願うは、

美しく終わること。

怪我なく、

不行き届きな発言なく。

酒蔵を訪れた。

見るからに古い建物。

歴史は長く、270年以上だという。

自分自身、それは成人年齢に達した頃から今に至るまでのことだ。どうも酒というものが苦手でならない。

体に合わず。

受け付けず。

自らの意思ではどうにもならなく具合が悪くなる。

嗚呼。

これが、

これが何かのきっかけになればという・・・。

小さな目標がある。

ここに限ったことではないだろう。酒が飲めなきゃ山梨は難しい。

山梨を知るなら、やっぱり出来るようになりたい。

酒。

甲斐の国に引っ越して1年。山梨県民として、山梨を学ぶ身として、

酒は。

酒を。

その飲んだときの感想を言えるようになりたい。

いや、

その段階にはまだまだ。

背伸びだ。

もっともっと上のレベルだ。

まずは味の違い。

ただのそれだけでもいいからわかるようになりたい。

小さな目標である。

歌ひとつ

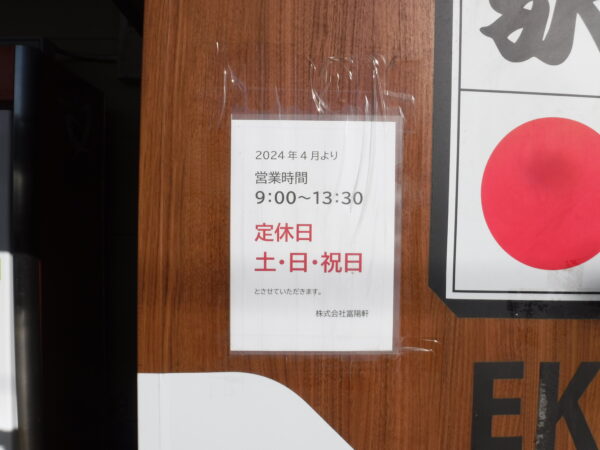

12月24日、午前10時半。北杜市白州町台ヶ原、山梨銘醸直売店。

怒られるかな?という思い半分に。

酒を購入した。

ここはカウンターで係りの方が相談に乗ってくれる。

しかし迷った。

そりゃそうだ。

どれにすればいいのかわからない。

試飲することが出来るのだから、本来ならばその味基準に選べばいいはず。しかし今日はこの場に車で来ているし、そもそものところ、冒頭述べたとおり自身はひどい下戸なのである。

せっかくの意も酌むこと出来ず。飲むこと出来ず。

最終的にはカウンターのところにある商品のチャート表(辛い、甘い、香りのことが書かれている。)をもとに、自らの意思で決めた。

味の違いがわかるようにという目標であるところ、非常にあっけないやり方になった。こんな決め方でいいのかと思った。果たして吉と出るのか?凶と出るのか?

それにしても、「お気に入り」というか・・・、だれもが持っているというのか。そういうものを。

日常生活のお供として。相棒として。家の貯蔵庫に常時置いておき、いざというとき出すというのであれば、それはそれは非常に頼もしい存在であると思う。

酒にたよればもっと楽な日常が送れるというのか?!

自身のストレス解消法といえば、

酒つかわず、カラオケつかわず。

砂防ダム。

である。

砂防ダムに行って歌う。

砂防ダムのために山に行き歌う。

この何とも非効率なやり方!

歌ひとつ。わざわざ遠くへ出かけなければいけないという、この時間の、金の、労力の大変なかかりよう。

それは夏でも冬でも。

今日だってここ台ヶ原宿は朝の気温はわずか4.8度という寒さだ。

これより向かう山はさらに寒くなるであろう。

なにをそんな馬鹿する?

いや、遊びとはこういうものだ。こういうものに違いない。そうおもっている。

効率とか、手軽さとか、早さ。安さ。比較すること。追求すること。その結果を他人に自慢すること。

そういう生き方もアリだ。

一方で違う考え方。

幸せは自分自身に降りてくるもの。

自分自身の価値観にしたがって幸福追求していけば良いじゃないか。人生について。これからについて。

他人の目をうかがいながら生きたとして。その先には・・・?

西高東低

午前11時10分、山梨銘醸販売店を出た。

すぐさま向かいの台ヶ原珈琲に入る。

入渓前の腹ごしらえ。ランチにした。

窓からは通りの景色が見える。

ガラス越しの陽があかるい。

今年のクリスマスイブは晴れた。日本列島は西高東低きれいな縞模様が踊る冬型の気圧配置とのことである。

生まれの新潟では山間部を中心にまとまった雪が降っているらしい。

西風が強まる冬型の日。しかし、歌える堤体さがしの旅にあまり良い思い出はない。

堤体前というのは風が吹いていて、空気が動くときに響きが良くなる。

人間の口から放たれた声というのは、自然界においては相当風が運んでくれるらしい。

風が声を揺すってくれている状態が理想的だ。風がピタリと止まっていれば声は飛ばない。風が止まっている、ただのそれだけのことであるのに、堤体前を覆う空気のかたまりのなかに声を入れていくのが重い。

疲れる。

響かせようとすればするほど、

頑張れば頑張るほど、

疲れる。

重いから。

風が止まっていて、なんの手助けもない状態に不満がでてくる。

風が吹くことは歓迎すべきことだ。

で、問題は堤体前という場所。ここがなぜか無風になりやすい。それがなんの日かといえば、冬型の気圧配置の日であるということで、たちまち意味がわからなくなる。

海沿いではあんなに強かった風が、山に入り、渓を遡り、堤体前に到着するころには嘘のように無くなってしまう。

無風の重たい重たい空気の中に声を入れる羽目になる。

あぁ重い。

こんな思い出ばかり。

果たして今日はどうなるのであろうか。向かいにそびえる大屋敷の玄関。玄関に掛けられたのれんは、ときおり風を受けて激しく揺れている。

忍ばせの品

午前11時40分、ランチを終え台ヶ原珈琲を出る。

忍ばせの品が無い。今日はまだ。

名落語家は言っていた。

帰りのかばんには若干の余裕がございます!

こちらは入渓前。フローティングベストに若干の余裕が出来てしまっている。

このまま堤体に向かうのでは懐が寒い。忍ばせの品を買いに行くことにした。

台ヶ原珈琲の三軒となり「金精軒」へ。

ここの名物は信玄餅。金精軒の信玄餅。

間違えちゃあいけない。金精軒が製造・販売している信玄餅。

信玄餅とほか3種類の菓子を購入し、店を出た。

駐車場にむかって歩く。車を駐車してあるのは市営台ヶ原宿駐車場。

「くぼ田」というそば屋のまえを経由する。ちょっと遠回りのルートで駐車場に向かうのは、これより入渓する尾白川のようすをチェックするため。

午後0時5分、尾白川橋にて尾白川をチェック。

異常なし。

午後0時15分、市営台ヶ原宿駐車場。駐車場のトイレを借りてから出庫した。

駐車場を出てからは国道20号を西進。少し走って歩道橋をくぐると、左手に農協ガソリンスタンドが現れた。農協ガソリンスタンドのある交差点で左折し、道に沿う。

「尾白川渓谷」の看板では表示にしたがい右折。すると、田んぼのど真ん中を抜ける長い直線道路に出た。

この直線道路は「べるが通り」という名がついているようだ。どうであろう、家ひとつ無い田んぼ道に名がついているというところは今までほかに出会った記憶がない。

名称がちゃんと付くだけあって雄大な景色がのぞめる。観光資源としての機能が付随している。ただの田んぼ道に付加価値が生ずる圧巻である。

ベルガ通りを最後まで進み、丁字路にて左折した。

林間を抜ける道を行くと、最後の行き止まりにある駐車場が車で行ける最終地点。

午後0時40分、尾白川渓谷駐車場に到着した。

見えているのに・・・、

車から降りて入渓の準備。

新調したネオプレンの手袋が手になじむ。

午後0時55分、入渓の準備を終えると駐車場内にあるトイレへ入った。

随分立派な公衆トイレがあるのは心理的な手助けのためか?

尾白川渓谷のハイキングコース。ここは案内によれば登山道の入り口でもあるという。

山は日向山、鞍掛山、甲斐駒ヶ岳。甲斐駒ヶ岳以西については赤石山脈の縦走ルートが続いているため、そのさき奥には途方もないコースが待っている。

登山の本場ということだ。

トイレを出た。

スタート地点には入山届の記入台が。この記入台がなんとも言えない雰囲気を醸し出している。いや、気のせいではないだろう。

入山届の紙。これが焦る表情とともに掘り起こされるとき。そのときのことを想像してはいけない。寒気がする。

いつに無くピリッとしつつ、緊張感を与えられつつ、記入台横を通過した。

堤体はすぐに現れた。

ついさきほど記入台横を通過したばかりである。しかし、目的の堤体はもう目の前に見えている。ハイキングコースの谷側斜面下にある堤体。目と鼻の先ほどの距離で、斜面をすぐにでも降りて堤体前に向かいたいところだ。

しかしハイキングコースの途中にある尾白川渓谷キャンプ場の看板によれば、谷側の土地はキャンプ場の敷地内であるという。はっきり「これより有料」と書かれている。

ここは仕方なくキャンプ場のさらに上流を迂回し、入渓点からの下り歩きで堤体に向かうこととした。

午後1時05分、尾白川渓谷キャンプ場の入り口前を通過。

午後1時10分、尾白川に入渓。入渓点としたのは竹宇駒ヶ岳神社の駐車場。駐車場から尾白川に向かってスロープが下りていて、その坂を下って入渓した。

入渓点で上流側の写真を撮ったあと、下流側に向きを変える。

下流に向かって歩き出す。

水はたっぷりと流れている。ただし水量的には完全に冬の渓の水になってしまっていて、危うさを感じるほどの分厚い流れではない。

ところどころにある川砂の深く堀れたところを避けながら、堤体を目指した。

午後1時20分、堤体水表側の堆積地に到着。

やはり写真を何枚か撮ったあと、左岸側袖天端によじ登り、いちばん端まで来たところにて降下。

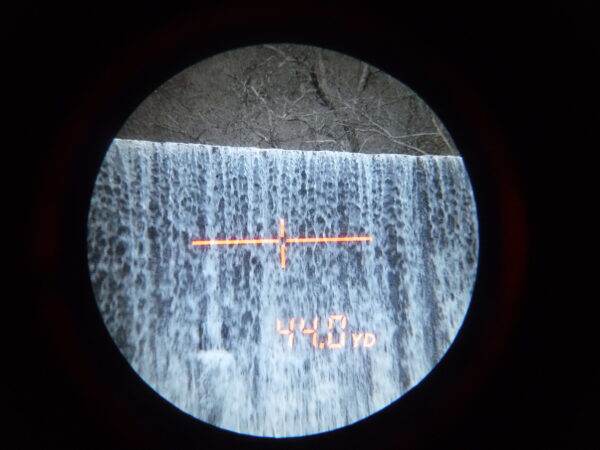

午後1時半、堤体前着(堤体名不明)。

水と風

水はきれいに落ちている。

この場所に来るまでに堆積地とその上流を見てきている。堤体を落ちる水がどの程度であるかは何となく予想していた。

予想に違わぬ落ちっぷり。非常に好意的なこととは水が多すぎないこと。

堤体水裏にまとわりつくように落ちる水と水平方向に飛び出す水。

両者の落ち方にそれぞれ魅力があり、どちらも楽しむことが出来る。

懸念されていた風は吹いたり止んだりという展開。

吹くときは秒速5.0メートル程度までで、ときおりビューッ!ビューッ!とまとまって吹く。強い風になったり弱い風になったり。あるいは無風になったり。

いろいろな瞬間のなかで歌うことが出来そうだ。

立ち位置を変更する

立ち位置を決める。

なるべく遠くに設定した立ち位置。堤体水裏の壁から離れたということだ。

距離にして44ヤード。

これよりももっと後ろに下がっても良かった。しかし、以降下流はゆるやかながらも階段状になった瀬が出来ていて、かなり目線が下がってしまう。

あたりを転がる川石によって視界が遮られ、堤体前の景色が楽しめなくなる。

それより何より、前途したとおりの瀬によって耳は詰められ、音が非常に聞きづらくなる。音楽を楽しむ身としては致命傷と言えそうだ。

ここはひとつ、階段を上がりきった場所を立ち位置に設定し、目にも耳にも楽しめるかたちでゲームを展開することとした。

自作メガホンをセット。

声を入れてみる。

鳴っているような感覚は得られている。鳴っているような感覚は得られているが、声が聞こえているわけではない。

やはり、立ち位置のすぐ後ろにある瀬の音がうるさく、響いている音をうまく聞き取ることが出来ない。

立ち位置を変更する。

川のやや左岸側寄り。堤体との距離は先ほどよりも短くなって35ヤード。この場所を選んだ理由として、とにかく一番静かそうであったからだ。

大きく岸寄りに外れたところ以外で、一番静かにおもえるところ。

実際に立ってみて納得。やはり一番静かなところというのは瀬から距離が離れている。

再度、声を入れてみる。

やはり、こちらのほうがはっきりと声を聞きとれる。局地的なノイズが変化しただけでなく、広い空間における響きについても、堤体による落水ノイズと声との両方の音を聞くことが出来る。

この遊びならではの面白さ

結局この日は午後4時まで堤体前で遊んだ。

立ち位置の移動により見つけたのは、はっきり音を聞きとれる場所。

立ち位置は瀬から遠い場所。こちらに移動してしまえば、ノイズに巻かれることもなく非常にクリアに音を聞くことが出来る。

あとはチャレンジ。

しっかりと音が聞けるような場所を見つけられたのなら、そのまま当該良い場所に留まり歌い続けるのもひとつのやり方。だが、敢えてその場所を離れ、難しいところにチャレンジしてみるのも面白い。

よほどの環境変化が無ければ、良い立ち位置というのは良い立ち位置として変わらない。延々、同様の落水ノイズと人の声とのパワーバランスで遊ぶことが出来る。

好適な場所。

これに飽きたということではない。次なる可能性として音の聞こえ方に変化がでるよう場所を変え、チャレンジをしてみようということだ。

気分転換程度に立ち位置をちょっとずつずらすだけで、瀬のノイズも、声を入れたときの響きも少しずつ変わってくる。

立ち位置をいろいろ変えてみる。さらに歌い手自身、音の聞こえ方に対して、難しくなったとか簡単になったという感覚をもとに各所「難易度」を設定してみる。

ひとつの堤体前に難易度別、複数の立ち位置が存在しているということがわかる。

この日の場合は局地的な瀬のノイズにも、声を入れたときの響きにも、好適な場所を見つけることができた。

その場所に居さえすれば、ほぼほぼ良い響きが得られることが確定している立ち位置を早々に見つけ出すことができた。

良い立ち位置は逃げてはいかない。良い立ち位置には目印を置いておき、いつでも戻って来られるようにしておけば精神的ゆとりになる。その精神的ゆとりを元手にいろんな場所へと繰り出し、歌う場所の違いにより生じる音の聞こえの変化を楽しめばよいであろう。

うるさすぎて、まったく音楽が成立しないようなところにも敢えて立って歌ってみる。そんなことができるのもこの遊びならではの面白さだ。

さて、今年のブログ投稿はこれにて最後。

山へ出かける。川に触れる。堤体前で歌って遊ぶ。

遊びの提案として、こういったものがあるのだということを当ブログを通じて伝えてきた。

川を相手にした遊びは「釣り」や「沢登り」「カヌー」「ラフティング」「キャニオニング」といったものがすでにあって、多くの人がそれらの遊びに興じている。

自身ももともとは釣り人である。やはり川で海で魚を捕ることを人生の娯楽としてきた。

ジャンルの違いこそあれど、みな川遊びをする集団の中の一員ということであり、広い意味で言えば「川遊び仲間」ということがいえるだろう。

そんな川遊び仲間という集団の中で、「川」というものを見続けていくことの大切さは、ここに記すまでもなく多くの人が感じていることだと思う。

インターネットの発達で、世の中のことはあらゆるジャンルにおいて検索すれば調べられるようになった。これによって現代人は、大抵のことについて、それに対してどのような価値観を持って接すれば良いのか、どのように対処すれば良いのかということの答え(対処法)を導き出せるようになっている。

対処法は都市部で起きていること、人口密集地で起きていることほど情報量が多い。

逆に田舎の人口少ないところ、そもそも人がまったく住んでいないところの情報というのはまだまだ少ない。

やはり山であったり、川であったり、渓流であったりという場所についてはまだまだ情報が少ない。ゆえに、ものごとに対する対処法もわかっていないことが多い。

「熊が出た!」という報道が流れる。ある人は熊を殺してしまえ。と言い、ある人はかわいそうだから保護して山に返せと言う。

でも、じつはみな、自身を含めて野生の熊なんか見たことも無い。

そういう人が増えている。熊を見ず、熊を語る人が増えている。山を歩かず、山を語る人が増えている。

川を歩く人が減っているということの事実は、川遊び仲間ならすでにご存じの通り。フィールドに出てみれば、

あぁ、きょうはオレしかいねぇ・・・。なんてことがザラにある。

しかし、こちらも例によって語られるのだろう。人がいないはずの川がなぜ?

川を見ていないのに、川を語る人が増えてしまって果たして良いのだろうかと思う。

ものごとの判断はまず、その現状を見て、触れて、感じて、それらをもとに自分自身の頭で考えてから行なわれるのが正しいのではないだろうか?

しっかり現状を見て、見た人自身の解釈から生まれた言葉が行き交う。そんな世の中になることを望みます。

自身においては来年も頑張る所存です。

川を歩く人が増えてくれるように。

本年はありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。