砂防ダム等堤体類。

それは演奏施設。

今回は「無料エリア」というタイトルを付けてみた。歌が無料エリアでおこなわれることについて考えてみたい。

まずは河川。河川に立ち入らなければならない。

川が流れていて、堤体が建っていて、堤体下流部の区間があって、また川になって・・・。

砂防ダム等堤体類を抱える河川の構造である。

うち演奏施設として利用される場所は、堤体下流部の区間。自身が「堤体前」と呼んでいる区間である。

日本全体で見たとき、堤体前の99パーセントはその場所に立ち入ることにお金がかからない。

のこり1パーセントについては、釣り堀やキャンプ場などがあって実質的にはタダで入れない区間のこと。

実質的に。とするのは、こういった区間ももともとは国や都道府県の所有物であるから。釣り堀やキャンプ場などは使用認可の下りた、河川の使用者なのである。

堤体前としても、河川全体としても、立ち入ることにお金はかからない。

河川は公共用物。

公共の持ちものであるというのが本来の考え方。

であるならばもっと有効利用していってもいいのでは?

国にとっての、都道府県にとっての、つまりそこに住む日本国民にとっての財産である「河川」がきちんと利用できているかどうか。

河川であそぶこと。

それは権利。

権利をきちんと行使することによって、より身近に、より親しみを持って、自分たちの財産の存在を知ることができるはずだ。

海の家

9月7日、午前11時、山梨県笛吹市御坂町「御坂農園グレープハウス」。

ただぶどうを買う。では面白くないと思った。

「モリヤマです。」

あらかじめウェブサイトで入れておいた予約。

シャインマスカット狩りができるぶどう畑はここには無いらしい。聞けばシャトルバスが入り口のところまで迎えに来てくれるので、そちらに乗り込んでぶどう畑まで行くのだという。

会計を済ませ、シャトルバスを待った。

風通しのよい店内。

賑やかな店内。

きょうは日曜日。

土産物エリアには、ももやぶどうの箱入り菓子、ゼリー、飲料。雑貨、宝飾品がならぶ。

土産物エリアのとなりにはビニールハウス。こちらは飲食ができるエリアだ。

ビニールハウス、壁にはよしず。土の床。床のうえには整然とそろえられたテーブルセットが並ぶ。

どう見ても「海の家」。いや、違う。

天井をぶどうの枝葉が覆っている。ついでにいえば立派に実ったぶどうの房があちこちにぶら下がっている。

客はみな、ぶどう畑の下でガヤガヤ言いながら飯を食っている。

雰囲気は海の家。しかし、ちゃんと見ればやっぱりぶどう畑。

もう9月だというのに。

9月だというのに、この活気。

夏は終わっていない。

ぶどう畑の下で楽しむバーベキューやほうとう。

それはもう美味いに違いない。

なんてったって「みどりの下で」という、このシチュエーションがいい。

みどりの下で過ごすこと。渓畔林の下で歌う砂防ダムの音楽。その環境に似ている。

似ている環境。

で、活況。

その様子を見るかぎり、少なくともこのシチュエーションに心地よさがあることを証明してくれている。

堤体前に立って歌うこと。そのことを商品化するにはまず、この活動自体が普遍的に評価される行為であるかどうかということを販売者側が判断しなければいけない。

売り込む側の人間として。

まずは判断。

イケるのかどうか。

なんとなくいいよね。という感覚を持ってこれまでやってきた。

しかし、その感覚がウソでは無かったのだということを知ることが出来た。それどころか、これだけの活況が見られたのだ。まったく信じていなかったというわけでは無いけれども、大きな自信になった。

良いものが見られたと思う。

この場所に来ることができて良かった。

シャトルバスに乗り込む

午前11時20分、シャトルバスの点呼が始まった。

名が次々に呼ばれる。結構な人数だ。

畑に入園するためのチケットは名が呼ばれてから手渡された。

チケットを受け取りシャトルバスに乗り込む。バスに乗り込んだのは十数人。その人数、すべて乗車が済むとバスは発車。御坂のまちをバスが走った。

窓の外は明るい。晴れている。

同じ目的を持った同士のバス移動。なんともいえない安心感がある。

外はいっそう晴れやかだ。

出発からほどなくしてバスは停車。

ぶどう畑に着いたようだ。

バスの運転手の案内にしたがい、バスを降りる。

現地には現地担当の世話役がいた。世話役にチケットを渡すと、ぶどう畑に入ることが出来た。

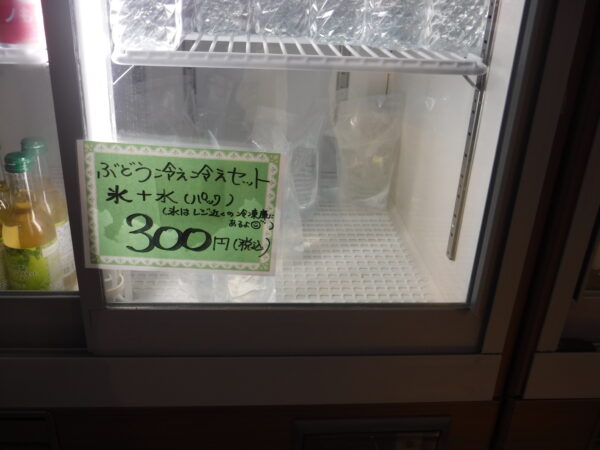

ここで収穫用のバケツとはさみを渡される。さらに、氷水用のバケツがもうひとつ。収穫用のバケツはピンク色。氷水用のバケツは白色。

世話役に案内され、ぶどう畑を奥にすすむ。

棚の高さは1メートル半くらいか。あまり高いものでは無い。腰を屈めながら歩く頭上スレスレにはブドウの枝葉が張りめぐらされている。

ぶどうの葉っぱ。

これが本当にぺら一枚の葉っぱなのだけれど、一枚あるだけ断然涼しい。確実に太陽からの直射日光を防いでくれている。

ある程度行ったところで世話役が立ち止まった。

「ああいうところに付いている実はあんまり良くなくて、ああいうところに付いている実がいい。」

「あのあたりで食べてる子たちがいるけれど、ホントはああいうところよりも向こうに行ったほうが良い。」

しわくちゃの口もと。古希を軽く越えているであろう世話役紳士の口もとからは、科学的根拠に基づいた美味いぶどう探しの格言がこぼれる。

「色はやっぱり黄色くなったのが甘い。完熟だから。それじゃあ始めて!」

バスで一緒だった十数人がここで解放された。各々、ぶどう畑各所に散らばる。

自身も広大なぶどう畑のうち、世話役に言われたとおりの場所を目指した。

ぶどう畑にはすでに先客がいた。これより前に9時のバス便、10時のバス便がすでに到着していたからだ。そんな中にあって、ぶどう畑には果実袋を傘にした立派なシャインマスカットがいくつもぶら下がっていた。

世話役は言っていた。黄色が甘いと。しかし、どれも同じように見える。さっき見たやつも、いま目の前にぶら下がっているやつも。みな、同じように見える。

色の差があまりはっきりしない。

結局のところ、手に取ったシャインマスカットが甘いかどうかは、口にしてみなければわからないようだ。

選択のパラドックス。

迷っていた。

しかし、そんな思いも好奇心と食欲に後押しされ・・・。

きっと太陽の光の加減で黄色くなったように見えていたに違いない。これは良さそうだというものを一房見つけることができ、茎の付け根からはさみで切り取った。

ぶどうの房。

まずはその造形美を鑑賞する。鑑賞がおわると、実をひとつひとつ外して白色バケツに放り込んだ。

しばらく待った。

しばらく待ったのち、氷水から引き上げたぶどうを口にする。

新鮮なシャインマスカットの味がした。

新鮮なシャインマスカットの味がするシャインマスカットを食った。

暗い空間ではさらに涼しく

新鮮なシャインマスカットの味を知ってしまった。そんな体験だった。

午後0時50分、シャトルバスに乗り、ぶどう畑からふたたびグレープハウスにもどった。

ほうとう食いたかったなぁ・・・。

すでに腹はいっぱい。移動することにした。

御坂農園グレープハウス駐車場にて自家用車に乗り込み、山梨県道311号線を北上する。

本日は夕方のゲームを予定している。残暑きびしい9月のシーズン。まだまだ日の高い時間帯に無理して入渓する必要も無かろう。

目指したのは“箱”。デカくて、コンクリートで。なんてったって“県立”なのだから。

午後1時15分、山梨県立博物館に到着。

有料エリアの次の展開だ。

無料だと体裁がいい。

そんな想いも虚しく、有料施設であるという。

ならば。

せめて県民割引だけでも・・・。

伸びた背筋に、目線は高く。意気揚々、受付カウンターに向かって歩いていったところで入館料は県内外、どこのお国であろうが居住地問わずで一律料金だという。

現金決済。

館内は期待に応えてくれる涼しさだった。冷房設備によって強制的に冷却された快適な空間。いちばん奥の広い展示室はプラネタリウムのような雰囲気で、照明を抑えた暗い展示室。

暗い空間ではさらに涼しく感じた。

もういいや。

わずか30分ほどで退館。

内容は悪くないのだと思う。相性の問題というだけ。

歴史ものは得意じゃない。過去を振り返っていたって何も変わらないと思っているからだ。

博物館のエントランスから外に出る。博物館敷地内にある「かいじあむの庭」が見たかった。庭の一部にはドングリの森というタイトルが付いていて、ところどころ樹名板の付いた木を見ることが出来た。

ドングリの森ではシラカシ、クヌギ、コナラのどんぐりを拾うことが出来た。

御坂みち

午後2時55分、堤体に向かう。

山梨県道311号線を南進。ふたたび御坂農園グレープハウスのまえを通り、「栗合」の五叉路信号交差点。直進通過し、山梨県道34号線をすすむ。

山梨県道34号線、両脇にもも、ぶどう農園を見ながら進むとやがてあらわれるのが「若宮」信号交差点。

若宮信号交差点で右折し、国道137号線・通称「御坂みち」へ。

この御坂みち。きつい登り坂をともなう3ケタ国道はおおむね直線的に伸びている。登り坂でありながら、しかし直線的。ややも強引に引いたのかという登り直線道路では、走行性能に劣る車両のため登坂車線が用意されている。

直線的、かつ片側2車線となった道路はバイパスの雰囲気が強く、山の快速道路といった感じ。

しかしこれが困ったもので、走行するのが令和現代の車。飛ばすように走る車が多いのだ(いまは軽だって速いぞ!)。そのためか、馬力面だけでなく精神面でも少々疲れてしまう。

登り地獄。そんなときには。

まさに地獄に仏。国道の両脇には駐車場付きの土産物屋がならんでいる。

取扱品目は、もも、ぶどう、焼きとうもろこし。

走ることに疲れてしまったらこちらに逃げ込んでしまえばいい。

運転の休止、糖分摂取で疲労回復ができるであろう。

御坂みちにもどる。

道はやがて「ドライブイン黒駒」「藤野木直売所」を過ぎたあたりで登坂車線が終点をむかえる。この登坂車線が終点をむかえた直後、左折分岐箇所(山梨県道708号富士河口湖笛吹線)があらわれるので左折。

左折から入って600メートル。道の左側にあらわれた駐車スペースに車を停車させた。

上流側にも下流側にも堤体が

午後3時半、駐車スペースに車を停車させると本日入渓する金川(かねがわ)が確認できた。

渓相は堆積地。

よく見れば、堆積地には上流側にも下流側にも堤体が確認できる。

上流側には堤高8メートルの堤体、下流側にも8メートルの堤体。

どちらに入るにしても所要時間に大差は無い。しかし、より手軽にあそべるであろう堤体は上流側。こちらはなんといっても車から降りてすぐのところに立てる点(立ち位置)が良い。

一方の下流側の堤体は、さらにもう一つ下流の堤体約10メートルも合わせて合計およそ18メートルという高さ。この高さが魅力的だ。

高さのあるダイナミックな堤体を相手に楽しむことができる。

時刻はまだ夕方4時まえ。時間的余裕がある。下流側の堤体に入ることに。

入渓の準備をおえたあと、堤体側面の斜面を降りてゆく。片手に一本携えた登山用ポールの補助にたよれば3本脚で斜面を降りているも同然。より安定したかたちで斜面を降りてゆくことができる。

午後3時55分、斜面を降りきり堤体前へ。

良くも悪くも

上段8メートル、中段6メートル、下段4メートル。合わせておよそ18メートルの堤体。

中下段の堤体はいくらか水が地下に向かって逃げているようで、上段に比べて水が少ない。

よく見れば、中下段より10ヤード程度下ったあたり。そこに、水を排出する配管出口が確認できる。

堤体をきっかけに取水が行われるというのはよくあること。

水の利用目的としては、簡易水道や農業用水ということが多い。

建設当時は、ここよりさらに下流にむかって配管が伸びていたか?残念ながら、堤体下流部というのは、河床とそこから左右両岸に向かっての斜面が非常に不安定になりやすい。

せっかく配管をきれいに施工したところで、斜面の崩落等が起こり使用不能になってしまうケースが圧倒的に多い。(使用不能となった下流部分はすでに撤去されたと思われる。)

堤体本体より上流側に文化財等を抱えている場合、効果的にはたらく場合もあるが、下流側はその逆になりやすい。

堤体のすぐ下流に大事なものが置かれるという位置関係を作ってはいけない。ほとんどの場合において河床低下が起き、それにともなう斜面の崩落が起きる。崩落するリスクはむしろ自然河川の時よりも高くなる。

河床低下が起きること。このことによって堤体下流部には「部屋」のような空間ができる。自身が演奏施設として利用する空間はこうして作られるのだ。

良くも悪くも河床低下。その原因をつくっているのは紛れもなく砂防ダム等堤体類なのである。

ジンクス

自作メガホンをセットし、声を入れてみる。

鳴っている。

昭和59年製、中下段の堤体より下流は河床低下によって急激にV字に切り込んでいる。

急激なV字切り込みにより、左右両岸からは落石が多数発生。その落石をかすめるように水が流れているが、水との摩擦はさほど大きくないようでノイズは小さめ。平穏に流れている。

立ち位置からは「ななめ撃ち」の格好になってしまっている。(堤体を真正面に見ることが出来ず、ややななめ向きに角度が付いてしまっている状態。)これも堤体前が急激にV字に切れ込んでいる影響によるもの。

状況としてはジンクス的な意味合いが強い。

響き得られず。という経験が多い。

しかし、今日のこの場所はよく鳴ってくれている。

約18メートルという高さが声をしっかり受け止めてくれている。

渓畔林のゾーンが川の中央部に近く、声を受け止めやすい状況にあること。

全体的にノイズが小さめなこと。

風が吹いていること。

ななめ撃ちの格好ではあるが、プレーヤー側にとって有利な要素がいくつも重なっておりジンクスを打破できている。

堤体前を学ぶ

結局、この日は午後6時まで堤体前で遊んだ。

堤体前の環境というのは「自然まかせ」の性質が強い。

水が多い。水が少ない。

葉っぱが多い。葉っぱが少ない。

風が強い。風が弱い。

また、自然現象によってもたらされた空間を演奏施設とするため、場所そのものについては偶然的に作られた形をしている。

急激にV字に切り込んでいる。

落石が多数見られる。

渓畔林のゾーンがこうなっている。

専門の設計者がいて出来上がった空間では無いということ。

したがって、見た目がよくないとか響きがよくないといったことが当たり前に起こってしまう。

もちろん逆もある。見た目よし。響きよし。

演奏行為のあとには必ずといっていいほど評価がおこなわれる。演奏施設に対する評価。その評価が安定しない。

無料エリア。が、今回のテーマであった。

無料の良さとはなんなのか。

気軽に行くことができる。

だれでも行ける場所になる。

富裕、貧困問わず誰でも受け入れてもらえる場所になる。

予約システムを生み出さない。予約システムを生み出さないことは独占者の発生を防ぐ。

独占者がいないことによってオープンな場になる。

オープンな場ができることによって、プレーヤー同士の交流が生まれ、プレーヤーは情報を手に入れることができる。

無料であることによるメリットはじつに多い。

管理者不在(演奏施設としては)。ゆえに管理そのものが一切無く、一演奏施設として評価は安定せず。しかし、上記のようにメリット多数。無料であることに価値がある。

現況無料。ならば将来的にも・・・。

堤体前は無料でありつづけてほしいと思っている。

そういった思いのなかでの今後の課題、改善点。あるとすれば、堤体前に幅をもたせること。

「自然まかせ」で出来た場所だけでなく、人工的に整備された堤体前というものがあってもよいのではないか。

見た目においての専用設計。

響きにおいての専用設計。

レクリエーション施設としての専用設計。

ほかにも演奏施設としてコレを備えていたらいいなぁという専用設計。

まず第一歩として。

まず第一歩として、理想の演奏施設をイメージできるようになりたい。

ただ闇雲にコンクリート打ってみた。木を植えてみた。水を流してみた。奇跡を信じてみた。では、うまくいかないだろう。

どんな風に作れば、良き演奏施設になるのだという理論を人類として手に入れること。これが最初の目標だ。

必要な人員は。

研究者の存在。

演奏施設の研究者が育つこと。

これこそが重要。

研究者はまず、既存の堤体前をどんどん活用し、学ぶ。

とにかく「歌ってみる」という実践を通じて、堤体前を学ぶ。

見た目について、響きについて、またそれらがプレーヤーにおよぼす心理的作用について。

レクリエーション施設づくりとしてどうあればいいのか。周辺業界からも学ぶ。

もちろんこれらは研究者のみならず、演奏施設を作る「設計者」にも必要な学びである。

多くの学びをもとに演奏施設としての堤体前が研究され、そのバトンを引き継いだ設計者によって演奏施設としての砂防ダム等堤体類が建てられる。

そんな未来があってもいいかもしれない。

われわれ日本国民にとっての財産である河川。

この財産を演奏施設として利用していくことができる。

河川であそぶこと。

それは権利。

だったら、

河川で歌うこと。

それも権利。

権利をきちんと行使することによって、より身近に、より親しみを持って、自分たちの財産の存在を知ることができるはずだ。