日々の歌える堤体さがしの旅では堤体本体のみならず、その「周辺環境」としてどんなものがあるのだということを研究している。

周辺環境に関する情報は地図から。

地図を読むということにおいて、毎回お世話になっているのはグーグルマップ。グーグルマップを見ながら食べ物のウマそうな店をさがしたり、良さそうな温泉を見つけたりしている。

わざわざ「歌」のため、遠くへ出掛けることを提案している。

これはとても面倒くさいことだ。

とくに今のような時期。寒くて、なかなか外へ出づらいこともあるだろう。

気が乗らないときの解決策。

店に行く。

店に頼る。

例によってグーグルマップを開いた。

「もじ煮」

もじ煮という料理を出す店があるらしい。

これは食べたことがない料理。

未知の食べ物に好奇心が湧いた。

歌える堤体さがしの旅。今回は「もじ煮」とともに。

現状を変えたい

1月18日午前9時、山梨県韮崎市「釜無川河川緑地公園」。

グーグルマップによれば、もじ煮を出す店の開店時間は午前11時であるという。まだ時間が早すぎるので、とりあえずは店のある韮崎市内の公園で待つことにした。

天気は晴れ。気温は9.4度。

公園の南東側。ずいぶん広い駐車場だなと思った。駐車場の向こうには丸印にHと書かれたヘリポートが見える。

土がむき出しの駐車場。なんともテキトーなことをしていると見せかけ、じつはドライバーに重要な国交省公認の仮眠エリアなのだという。

ひとやすみ ひとやすみ

アニメ「一休さん」の看板に迎えられ、駐車場に入場。

いいよなぁ。一休さんは。

あんな動きで。

あんな動きで良いアイデアが浮かぶというならば、あたまの上で指を何十回でも何百回でも回してやろうと思う。

ポクポクポクポク・・・、

チーン!

いまは良いアイデアが必要だ。

現状を変えたい。現状には満足していないから。

現状を変える。ものごとを大きく変える。

ものごとを大きく変えたい。

体力が必要だ。

体力勝負。

あとは柔軟な頭。アイデア。

若い人が有利だ。

若い人が動いてくれるような仕組みを作りたい。いや、その前にまずは若い人たちに興味を持ってもらえるよう、シニア世代が動かなければならない。

つまらなさそうだ。

しんどそうだ。

面倒そうだ。

儲からなさそうだ。

変えるべき現状。その性質上のネガティブな要因を一つ一つ解消し、逆に良いところを見つけてどんどんアピールするようにしたい。

オレが教えてやる!

いや・・・、

そんな体勢じゃなくて、

ともに学ぼうね。という気持ちで。

現状を打破した先には、それは幸せな世の中が待っているはずだ。

幸せつかむために。

若い人に動いてもらう。もちろん、シニア世代にも動いてもらう。

若い人が。シニアが。いきいきと働けるような仕事を。そんな仕事を私もしたい!

抜群のスープ

午前10時20分、釜無川河川緑地公園を出発。国道20号線に乗り、北杜市方面に車を走らせる。

JA梨北、セブンイレブン韮崎一ツ谷店、桐沢橋東詰、入戸野入口バス停などを経て穴山橋をわたる。

円野郵便局前の歩道橋をくぐり、600メートルほどすすむと目的の店に着いた。

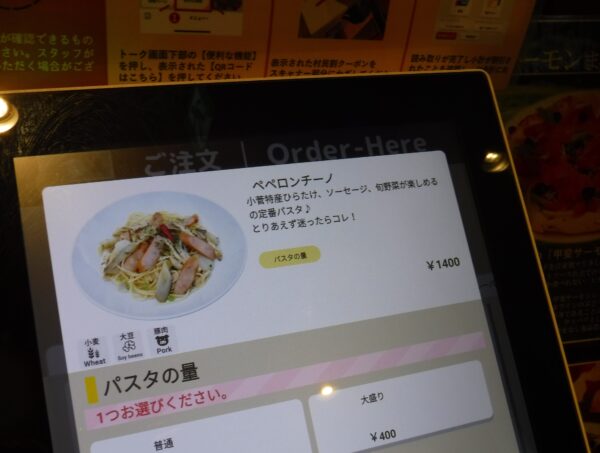

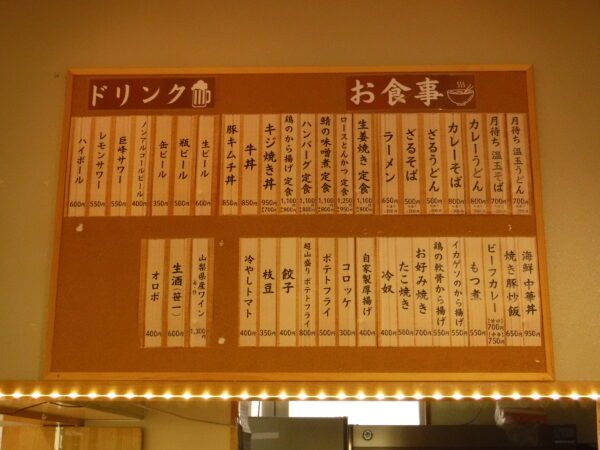

午前11時10分、「食道やま輝」に到着。

店に入る。

明るい店内。

ダイニングテーブルは6卓。うち、3卓は二人掛けのテーブルで、カウンター席は3席ほど。

連れ立ちだけで無く、単身でも入りやすそうな店だ。

ほか、四人掛けの座敷席が二つ。さらに店の北側には和室があり、宴会などにも対応できるようになっている。

ドライブインのような軽快さとゆったり感を併せ持った空間だ。

しばらく待ったのち、名物の「もじ煮定食」が運ばれてきた。

事前にグーグルマップで調べてたとはいえ、はじめて目にするもじ煮。

一人用の鉄鍋に入れられた豚モツ。さっそく口にする。

うまい!

モツが柔らかく、食べやすい。

モツ煮といえば、味噌煮であることがほとんどだが、こちらは醤油仕立てのちょっと甘めのスープ。このスープが良い。

スープがさらっとしていて、しかし旨味がしっかりしている。

鍋の底に沈んでいるものはなにかと探れば牛すじ煮込み。この牛すじ煮込みがまた醤油のスープと合っていてうまい。

鍋には大根も沈んでいた。大根も当然のことながら文句なし。

抜群のうまみ。

抜群のスープにすっかり魅了されてしまった。

来てよかった。

黄金色の舗場

午前11時45分、堤体に向かう。

国道20号線、来た道を今度は南東に600メートルもどり右折。山梨県道12号線を南進する。

道は南アルプス市方面につづく田んぼみち。当然だが、今の時期は舗場が休耕中。

水の無くなった黄金色の舗場。

冬の陽気。空気も稲株もカラッと乾いていて景色がおとなしい。

ほんとうに羨ましいかぎりだ。

各地の堤体を紹介していて思う。それは「渓流」というのがなんとも諸刃の剣であるということ。

好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌い。本当によく分かれる。

自身は砂防ダム音楽家として、当然のことながら渓流というものを見せていかなければならない。

良いものとして。

楽しいものとして。

だが、それが至難の業なのである。

景色として激しすぎる。

水の動きであったり、音であったり、木々の揺れる葉っぱであったり。渓流というものが持っている刺激的要素。その刺激的要素に苦心させられる。

激しすぎる景色とは運命共同体。これとお別れして商売するというのは砂防ダム音楽家としてあり得ない。しかし、簡単じゃない。どうにか良い見せ方が無いのだろうかと日々悩んでいる。

まったく羨ましいかぎりだ

この休耕中のおとなしさ。

冬の舗場を見て、無意味だなんて思わない。このおとなしい景色に大きな価値がある。

午後0時半、山梨県道12号線に架かる「小桐橋」に来た。

車から降りて、橋上より本日入渓する「高川南沢川」をチェック。

異常なし。

ふたたび車に乗り込み、100メートルほど東進したところで原山神社わきの丁字路を右折。道なりに進む。

400メートルほど舗装路をすすんだのち、道は未舗装路へ。未舗装路区間に入ってからもやはり道なりにすすみ、800メートルで御庵沢小武川林道の冬期閉鎖ゲートがあらわれた。

午後0時50分、御庵沢小武川林道、冬期閉鎖ゲートまえ着。車は、御庵沢小武川林道の冬期閉鎖ゲートまえ、道幅の広くなったところに駐車した。

清哲林道

車から降りて高川南沢川のようすを再度チェックする。ゲートを横からかわし、直後にある南沢橋から川を見下ろした。

異常なし。

そのまま林道を300メートルほど登る。

午後1時05分、画像.Aの看板前へ。本日入渓する高川南沢川。それと御庵沢小武川林道、清哲林道の位置関係を看板にて確認する。

よし。

確認を済ませたのち、車にもどった。

入渓の準備。

気温は7.6度。

汗をかいてしまい、放置するほうが寒くなる。そのときのために着替えを持って行くのはひとつの手段。しかし、これだと荷物増量ということになってしまうので不可。渓行はスマートにいきたい。

やはり、今回も着込み過ぎ!に注意し、寒すぎない程度にインナーを脱いだ。

手にはネオプレン製のグローブをはめる。

両手ともに親指、人差し指、中指の三本は手袋の先が切れていて、指が外に露出している。

堤体前では計器類をつかった計測をおこなうため、機械のボタンを押したりするのにこのほうが都合が良い。

ほか、ウエーダー、フローティングベスト、ヘルメット、登山用ポールを用意し、準備完了。

午後1時40分、御庵沢小武川林道、冬期閉鎖ゲートまえから歩きをスタート。100メートルほど北進する。さきほど車でやって来た道を引きかえす感じだ。

黄色の「不法投棄禁止」の立て看板があらわれた。

立て看板の右側を行くと御庵沢小武川林道。左側を行くと清哲林道。

清哲林道を選択する。

清哲林道に入った直後、暴れ枝のウツギが行く手を阻む。林道を塞ぐように生える低木は、この道が廃道であることを伝える。

樹木に遮られ車は通れない。いや、だれも見向きもしない道になってしまったから木が生えてきたのか。往時のすがたを想像するには目の前に生えている木を無くして見る。

立派な土の道があらわれる。

堤体の資材を積んだトラック。キャビンには建設会社の作業員の面々。

単なる口過ぎと揶揄される公共事業も、昔のこととなると妙にロマンがある。

男たちは何を想い、林道に分け入ったのであろうか。

南沢橋よりすぐ上流の堤体横を通過し、林道を奥へ。

深く積もった落葉樹の葉っぱに足元を取られながら廃道をすすんだ。

しばらく行くとガードレールがあらわれた。

ほんとうに単なるガードレールなのだけれども、廃道の残置物となると妙にプレミア感がある。おもわず画像に収めてしまった。道のど真ん中に木が生えているところも趣があって良い。

ガードレールに沿って林道を登っていくと、一段と沢の音が大きくなった。

午後2時05分、高川南沢堰堤に到着。

スッポリ

水は帯状にしっかり落ちている。

銘板によれば堤高は10メートル。そのうち目視できるのは主堤の水タタキから上の部分。放水路天端までは6メートルほど。両側の袖天端はさらにプラス3メートル。

右岸側をはしる清哲林道。左岸側をはしる御庵沢小武川林道。主堤の水タタキ部分からの高さでそれぞれ15メートル(清哲林道)と、40メートル(御庵沢小武川林道)の両岸斜面の存在感が大きい。

圧倒され、肝心の堤体はV字断面のなかにスッポリと収まってしまっている。

声を響かせようとする範囲としては堤体本体によって出来た壁までとするのでは無く、さらにもう一段向こうの空間を狙うのが良さそうだ。

スッポリ。ならば、堤体本体はあまり意識せず山全体を鳴らすつもりで。

V字断面でつづく谷の奥へと声を通すことができれば、より広い範囲での響きを楽しむことが出来るであろう。

鳴らない

自作メガホンをセットし、声を入れてみる。

最初はとりあえず、堤体本体によって出来た壁までの響きを試す。

鳴らない。

渓の流れは蛇行するほど緩やかな傾斜上にあるが、残っている小石(これより下流にある石積み堤によって、洗掘がされにくくなっている。)によって、河床には細かな段差がいくつも出来ている。

水の動きとして横が弱い。冬の減水も影響しているのだろう。細かな段差がつづく渓流区間では、水は縦に落ちるような動きが多くなる。それら一つ一つがノイズの発生カ所として機能し、蛇行をしつつもにぎやかな「瀬」が形成されている。

どうやら堤体本体をねらうように響きの当てどころを低くすると、ノイズに声がヤラれてしまうようだ。

それではと、もっと高いところを意識して声を入れてみると響きを得ることができた。

眼前にあるノイズ発生源との戦いを避け、なるべく高く、遠くを意識して。事前の予想のとおり、堤体本体によって出来た壁を狙うのでは無く、堤体のさらに奥、もう一段向こうの空間にむかって声を入れてみると反応が良くなった。

声を返してくれるのは木の枝か。斜面か。空気か。

なにが作用してこうなるのかはわからない。しかし、結果として響きが得られ大変に心地よい。

後悔せず

結局、この日は午後4時15分まで堤体前で過ごした。

日頃の堤体さがしの旅では、両岸斜面との対比により見かけ上、堤体が大きく見えないという条件に出くわすことがある。

そういった場合にどうするのか。

歌うことなく通過し、別の堤体をめざすというのもひとつのやり方。声を発して遊ぶところを探しているのだから、しっかり音を包み込んでくれるような大きな堤体こそが望ましい。大きな堤体こそがすばらしいという考え方。

いや、それは間違っている。

プレーヤーとして勇気を持って立ち上がったこと。地図を見ながら見知らぬ山に分け入ったこと。堤体を見つけることができたこと。一連の行為について、結果について、まずは喜びたい。

なぜ、堤体に向かうのか。

現状を変えたいと思う気持ち。

砂防ダム等堤体類をもちいた音楽は、現状を変えたいと思う人たちのための音楽である。

その気持ちを持って堤体を目指せたというだけで立派なことだ。

歌える堤体さがしの旅。

肝心なこと。

後悔せず。

今年もまたいろんな堤体に会いに行こうと思う。