今や日本中にある道の駅。

大きなものから小さなものまで全国にあるものを全て合わせれば※1,213ヵ所にものぼるという。

道の駅といえば土産物の販売、農産物の直売、地元産食材を使用したレストラン、観光案内所、広々としたトイレなど、その土地を訪れる者にとって便利で頼れる、そして何よりもワクワク感をあたえてくれる非常に重要な観光施設である。

では、今回おとずれた道の駅はなんと温泉付きらしい。しかもトップ画像にあるようなテーブルセット付き、ちょっと雰囲気のある庭までついた日帰り入浴施設であるという。

ひとっ風呂浴びるまえに、あるいは風呂から上がったあとに、気持ちの良い風にあたることができる。

木の下のベンチに腰掛け、ゆっくりすることができる。さらに、樹木の放つ新鮮な空気を大きく吸い込んで全身に取り入れることができる。

この地に来ることさえ出来れば・・・。

葉で溢れる木の下で鮮烈な緑に染まってみる。気持ちの良い風に吹かれてみる。たまにはそんな休日があってもいいかもしれない。

※Wikipediaより引用

道の駅たばやまへ

7月13日、午前9時。山梨県北都留郡丹波山村「道の駅たばやま」へ。

日帰り入浴施設「のめこい湯」は午前10時より営業開始であるという。施設のオープンを待つあいだ、冒頭のテーブルセットの置かれた庭で過ごす。

植えられている木はイロハモミジ。

この植えられた木々の下に潜り込めば分かること。それは一枚一枚の葉がとても小さなものであるということだ。そして葉はうすく、一枚だけでは光を透過してしまっている。

しかしながら、これは枝につく葉の枚数が非常に多いためしっかりと天を覆いこんでいる。

葉の重なっているところの緑、葉の重なっていないところの緑。

印影をはっきりとするダークなところ。光り輝く明るいところ。

どちらも甲乙つけがたい緑だ。しかも樹高が高すぎず背丈に近いことから親しみやすい木である。

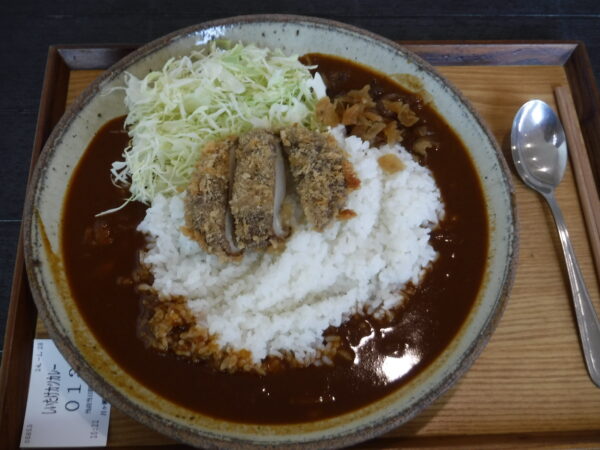

午前10時、のめこい湯のオープンに合わせて入館した。館内では入浴を満喫したあと食事を摂ったり、休憩室でゴロ寝をしたりして過ごした。

ささら獅子舞

午後0時50分、のめこい湯を退館。道の駅たばやまの駐車場に戻り、車を発進させる。

本日向かう堤体の・・・、とは逆方向。西に進路をとった。

向かった先は住所にして丹波山村奥秋。奥秋にある「子の神社」へ。じつはこの日、丹波山村は祭礼の日であるという。

祭りの名は「祇園祭」。その祇園祭では「ささら獅子舞」の奉納があるというので見学に向かうことにした。

午後1時20分、丹波山村役場駐車場に車を停め、歩いて子の神社に向かう。丹波山村役場から子の神社までは歩いて10分ほど。

子の神社に到着するとほどなくして社殿の前がにぎやかになった。

初めて見るささら獅子舞。

激しい舞が観衆を圧倒する。それがすさまじく体力勝負であることは自明の理だ。油単と獅子頭に隠された舞い手の表情はうかがい知ることが出来ないが、それらを頭に乗せ、生じる暑さもまた大きな負荷となっていることだろう。

「いいぞ!」

舞い手を担当する若い衆に、お囃し役の兄貴衆から激励の声が飛ぶ。

午後2時10分、場所を移して丹波山村奥秋「嶋崎油店」から丹波山村役場前を経由し熊野神社へ向かう道は「道中岡崎」と呼ばれるささら獅子舞一行の行列歩き。

午後2時20分、道中岡崎が熊野神社に到着。ここでは舞い「白刃」の奉納。

剣士役も加わり、舞いが披露される。

やはりここでも激しく、躍動感あふれる舞いが演ぜられ観衆を魅了する。舞い手の厳然とした振りに対して演目時間は限定的なのかと思えばそれはまったくの誤解で、太鼓と篠笛による伴奏は容赦なくつづいた。

一観衆として舞いに魅了されつつも、舞い手の残り体力が心配になってきた。

ハラハラしながら見つづけたのち、ようやく舞いは結びをむかえた。

熊野神社での白刃。その舞いはほぼ途中休憩なく続けられ29分にも及んだのだった。

堤体に向かう

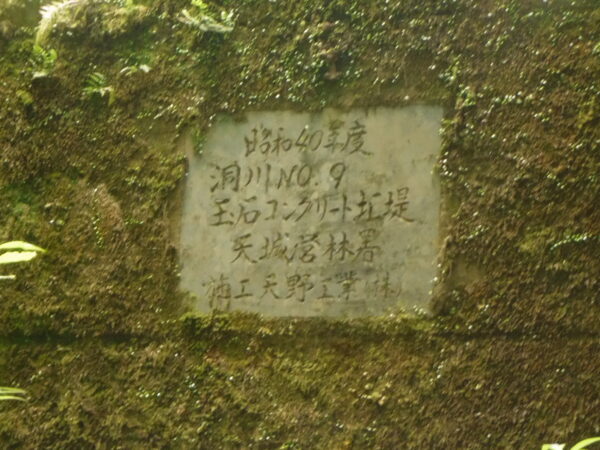

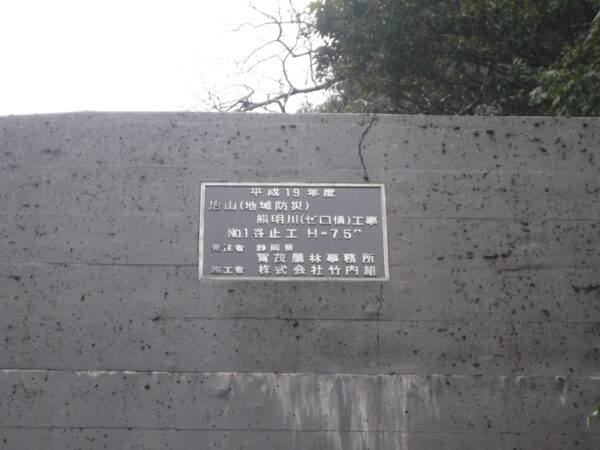

午後3時15分、ささら獅子舞の激しい舞いを脳裏に残しつつ熊野神社を出発。丹波山村役場まで戻り、駐車してある車に乗り込む。本日向かう堤体は丹波山村の最主要河川である丹波川の支流「後山川」に設置された堤体(堤体名不明)だ。

国道411号線大菩薩ラインを東進する。丹波小学校まえ、小室バス停(甲武キャンプ村入口)、滝口第二洞門、サヲウラ登山口などを経由。丹波山村役場から5.3キロほど走った地点には後山川にかかる「親川橋」。

親川橋の手前には車1台ほどが停められる駐車スペース。しかし、ここはすでに先行者が陣取っていたためUターン。200メートルほど来た道を戻って丹波川沿いにある駐車スペースに車を停めた。

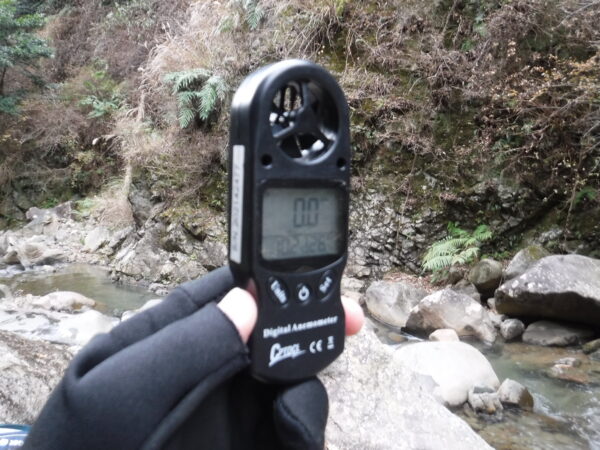

午後3時45分、入渓の準備。足もとはウエーダーで固め、上半身は接触冷感素材の長袖を着る。曇天の空は少し怪しい様子であったため、レインジャケットをバッグに押し込んだ。

ほか、計器類をたくさん詰め込んだフローティングベスト、ヘルメット、グローブ、登山用ポールなどはいつも通り。

午後4時05分、やはり200メートルほど戻ってきた道を取り返し、親川橋へ。親川橋はわたらず、そのまま橋の西詰にある林道入口より林道に入った。

午後4時10分、林道(ここは林道といってもわずか200メートルほどしかない。)から後山川の河原に到着。さらに後山川の上流に堤体を確認した。

午後4時15分に堤体前着。

躍動感

水は堤体を湛水。非常に勢いよく流れている。上流からの圧力が相当なものであるらしく放水路天端の底を切った瞬間、水は投げ出されるように下に向かって落ちている。

さらに落差の小さい副堤では、その見え方がより顕著なものとなる。同じく天端の底を切ってからの落下運動に水平方向への慣性が反発する。ただ落ちるのではなく、大きく飛距離をかせぐように、ジャンプするように水は落ちている。

主堤を落ちる水。副堤を落ちる水。

水という物質が自然法則にのっとって落ちているというだけなのに、これはどう見ても生命を宿した生き物のように見えてくる。

生き物のようであり、さらに言えば躍動感あふれるその姿から連想するのはつい数時間前に見てきたささら獅子舞のことだ。

本日のゲームはチャレンジになるだろう。勢いがよくて、エネルギッシュで、多少荒っぽい後山川の流れに歌で挑戦してみたい。

シナノキの下に入る

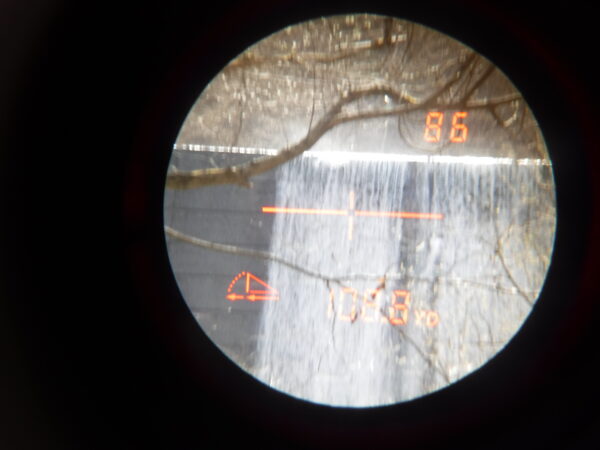

設定した立ち位置は主堤からおよそ70ヤードの地点。シナノキの枝が後山川の流れに向かって伸びていて、微かに暗がりを形成している。

自作メガホンをセットし声を入れてみる。

意外にもよく鳴っている。

堤体本体と左右両岸、早い勾配の坂。三面に出来た壁の内外で声がよく響いている。落水の発するノイズは水の勢いに見合って決して弱いものではない。しかしながら、不思議とその非常に騒がしい環境のなかで声は鳴っている。

目の前に課題として突きつけられているノイズ。

歌い手として発する声。

両者が混じり合っている印象は薄く、独立して響いている感が強いが、やはり勢いある流れを目の当たりにしつつその中で声が響かせられている現状を体感し、気分が高揚する。

歌っているうちにみるみる気分が良くなっていくことがわかった。

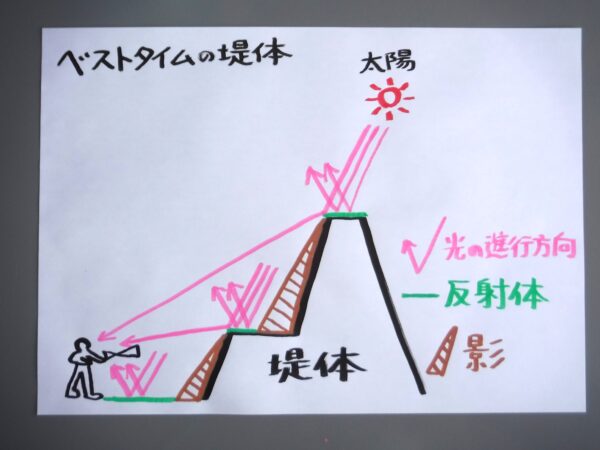

あとはこの明るさだけか?

堤体との理想的な距離

結局、この日は午後7時まで堤体前で過ごした。

今回は非常に勢いのある流れを相手に歌った。再認識したこととして、水の勢い、強い流れであるとか、分厚い流れであるとかいったものを目の当たりにした時点ではまだ響きが出せるかどうかといったことを判断してはいけないということ。

実際に歌ってみて、響きを聞くことの大切さ。

ファーストインプレッション(第一印象)ではもっと難しい展開が待っているかな?と思ったが、予想に反してよく鳴ってくれる堤体前であった。

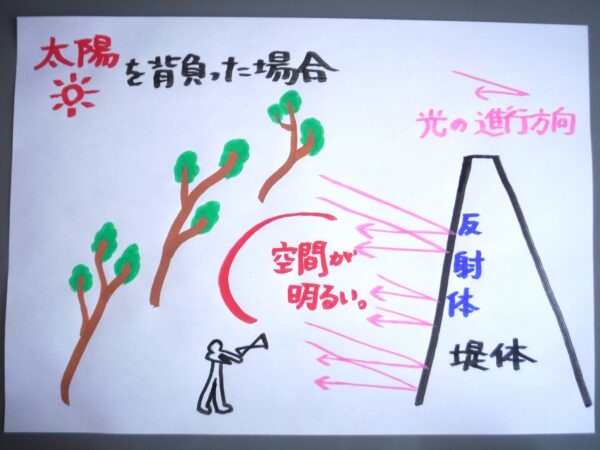

惜しむらくは、堤体前の空間が若干明るめなところ。やはり今回も立ち位置を設定する段階で渓畔林による暗がりを探ったが、樹木の途切れるゾーンが堤体前に見受けられたことが残念であった。

主堤からおよそ70ヤードという距離はそれが理想だったというのではなく、暗がり欲しさにやむを得ず決めた立ち位置である。

堤体の規模、落ちる水の規模から言って出来ることならもっと遠くから声を入れたかった。

響きが良くとも、結局のところ歌い手が音楽に没頭し、のめり込んでいけるような状態に持って行けないと楽しくない。明るさは敵で暗がりが味方となる。

夕刻の暗がりに期待し、夜を迎える直前まで粘ったが堤体前はメリハリなく闇に落ちていくだけであった。落水が光を持っているだけに暗がりもそれに対応できる充実したものが欲しいところである。

しかし、学びの多い堤体であったことは事実だ。何といっても勢いある流れを相手に響きが出せたことは自信につながったし、歌っているそのときは気分も高まった。

今回、堤体前を鳴らすことが出来たことについてはいい思い出として心に仕舞っておきたい。次回、ここを訪れたときにはまた今日とは違う環境で挑むことになる。

そのときには今日以上に良いゲームが出来るようにしたい。水が減った状況で挑むのか、増えた状況で挑むのか、気温は、天気は、湿度は、渓畔林は?

あのささら獅子舞の日はよかったのになぁ~

なんてことにならないように。

そう思うと砂防ダムって一期一会なんだなぁ。と思う。

一回一回、堤体前を訪れる機会はどんな状況であろうと大切にして行かなければならないと思った次第である。