4月7日。本日は高速道路にあるパーキングエリアからスタートする。

山梨県甲州市勝沼町「釈迦堂パーキングエリア上り」。時刻は午前6時半。

まだ土産物を扱う店舗も食堂もオープン前の状態。

あたりを見回す。

ちょっと遠くの景色が気になる。

方向は建物の反対側。距離にして200メートルほど。

視線の先には「釈迦堂パーキングエリア下り」。そのパーキングエリアから一段高くなったあたりの景色が非常に賑やかなのである。

釈迦堂遺跡博物館

パーキングエリアの通用口から出て、東京方面に少し歩いてから高速道路にかかる高架橋をわたる。

そして東京方面に動いた分を取り戻すように今度は甲府方面に歩くと、ひときわ大きな建物の前に出ることができた。

釈迦堂遺跡博物館。

朝の7時前でやはりこちらも開館前のようであるが、それに反して多くの車が駐車場に詰めかけている。

何故?などという疑問はまったくもって必要なく、その明らさまな答えは自身の目に否応なしに飛び込んでくる。

桃の桃色。白色。さくらも咲いている。さらには「臨時駐車場」という看板。

桃祭りなのか?さくら祭りなのか?

スマートフォンで調べるもとくにタイトルは見つからず。

目の前には博物館の植栽の花桃。建物のすぐとなりでは「駒沢農園」の桃畑。眼下に山梨県峡東地方の平野がこれまた桃の花色で染まっている。近くに遠くにそれらを一枚一枚丁寧に写真に収めていくのが現地に出向いた人々の仕事。

自身もせっせとそのタイトル無し、撮影義務なしという仕事に加わり、カメラにたくさんの写真を収めた。

写真を撮っていくなかで面白いのは、博物館の無機質な感じと桃の花の温かさという相反する両者を一枚の画に収めるという作業。

これは普段自身が行っている堤体と渓畔林を一枚の画に収めるという行為にとてもよく似ている。

砂防ダム等堤体。渓畔林。

両者はそれぞれ個別に撮影することにもちろん価値があるわけだが、さらにお互いがミックスされることによってその魅力が何倍にも増す。

渓畔林は美しき見た目のみならず。

とくに音楽目的で何基もの砂防ダム等堤体類を歩いたことがある人にとっては、樹木・渓畔林から得られる響きというものが、歌うことの成功・失敗に大きく影響するということはすでに周知の事実であることと思う。

堤体前の木が生えたところは、そうでないところに比べて圧倒的に響きが良い。自身は「反響板効果」なんて呼んでいるわけだが、木の密度とか、木で構成された渓畔林の奥行きであるとか、木が生えている斜面の感じなどでその影響力もまた異なる。

したがって、実際に響きが良いのかどうかは現地に行って歌って確認しないといけない。

予想どおり良く響いたか?

予想に反して響きは悪かったか?

予想に反してめちゃくちゃ豊かな響きが得られたか?

事実を確認する行動を取らないといけない。事実を確認して、そのまま遊べるなら遊べば良いし、何かしらの対処が必要ならばその方法を考えて後日、再訪ということになる。

まずは現地に出向くこと。そこから全てが始まる。

今回、釈迦堂遺跡博物館を訪問したのは事前に得ていた当地の観光情報から。観光情報をもとに実際行ってみれば、うわさに違わぬ景色をしっかりと自身の目で確かめることができた。

情報の発信者には感謝申し上げたい。

釈迦堂パーキングエリアを出発

午前8時、釈迦堂パーキングエリアに戻り、建物内にあるイートインスペースにて朝食。朝食後は、同じく建物内の土産物店で桔梗屋のどら焼きを買ったのち、車に乗り込んだ。

午前8時半、釈迦堂パーキングエリアを出発し東京方面へ。

午前8時40分、勝沼インターチェンジより中央自動車道を降り、国道20号線にてやはり東京方面へ。

午前9時、いったん車をおりて国道20号線「立会橋」の橋上より本日入渓する「日川」の様子をチェック。

異常なし。

午前9時5分、再び車に乗り込みさらに東へすすむ。

午前9時15分、国道20号線「景徳院入口」信号より左折し、山梨県道218号線に入る。

午前9時25分、市営景徳院駐車場にて停車。駐車場内にある公衆トイレに立ち寄ったあと再出発。

山梨県道218号線にしたがって進み、砥草庵、日川渓谷レジャーセンター、天目トンネルなどを通過。

午前9時35分、やまと天目山温泉の日帰り入浴施設入り口にある「天目橋」のさらにもう一本上流側「六本杉橋」をわたり、700メートルほど坂を登ってゆく。

午前9時40分、甲州市大和町木賊「天目山駐車場」に到着。

待機スペースに

午前9時40分、天目山駐車場にある消防用の水栓とホースの格納庫前を避けて車を駐車する。

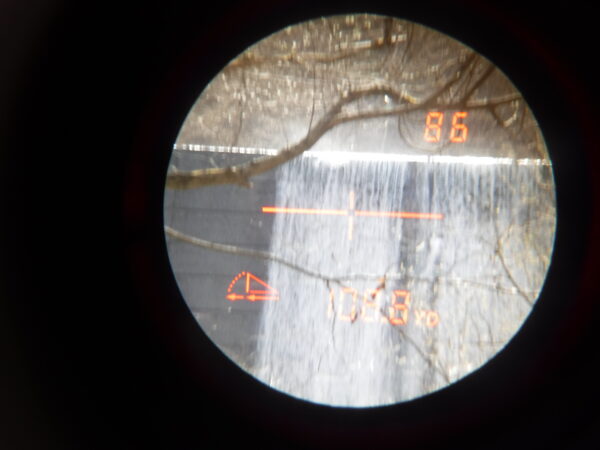

さて、本日入渓する日川であるが、目的とする堤体は「木賊堰堤」。事前の調査によれば堤体の方位は250度で西南西。

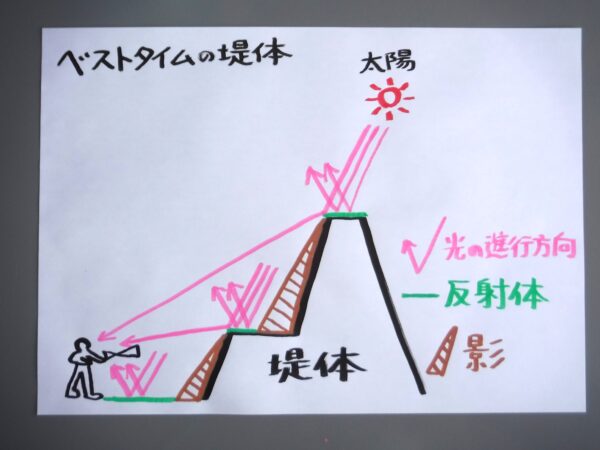

予想されるベストタイムとしては午後2時から3時頃までの間。歌い手、堤体、太陽の3者が一直線に並ぶ時間である。放水路天端上を流れる水が強く光り輝く現象が見られる時間がこのとき。理想を言えば、木賊堰堤の堤体前に何らかの「影」に関する要素が用意されているとなお良い。

強く輝く光と、暗がりとして存在する影。両者の明滅の差を一つの視野の中に取り込んで、聴覚的にだけでなく視覚的にも堤体前を楽しみたい。

重要な設定時刻内にしっかり遊ぶための準備。頭にあるのは、事をはじめる前に待機スペースにてしっかり体を休ませるということ。

車を降りて、天目山駐車場のすぐ東側にある階段を登ってゆく。階段を登りきれば「栖雲寺」という寺。その栖雲寺の境内にあるのが「天目山石庭会館」。入口の前にある箱に志納金300円を投函したのち、建物の中に入る。

引き戸を開けてすぐに見られる部屋が「富士之間」。たたみ17畳ほどの部屋は南向きにて日当たり良好。さらに廊下を歩いて奥には「石之間」という25畳の部屋もあるところ、本日は富士之間で待機することとした。

部屋の隅に置かれている座敷用長机の折りたたみ脚を立て、ひっくり返して据え置く。その長机に携えてきた袋をやおら乗せ、取り出した箱もあけて手にしたのは先ほど釈迦堂パーキングエリアで買ってきた桔梗屋のどら焼き。いっしょに用意した桔梗屋オリジナルのペットボトル茶とともにいただく。

本日、エアコン等空調設備なしの日本間は、室温が20.5度。暑くはない、寒くもない快適な温度だ。

完食後。

甘~い粒あんのどら焼きで上がる血糖と、室内の快適温度と時間的余裕もあればやることは大体決まってきてしまう。

暁をおぼえず・・・。

ほどひどくならない程度に。

春眠をむさぼった。

時は来た

昼もまわって午後1時、天目山石庭会館を出て天目山駐車場にもどる。

駐車してある自家用車にて入渓の準備。

足もとはウエーダーで固め、上半身は長袖シャツとフローティングベスト。背中には自作メガホンの入ったバッグを背負い、頭にはヘルメット、片手には登山用のポールを1本にぎる。

午後1時半、天目山駐車場に接する道路隔てて反対側の民宿「さいぐさ荘」前の坂を下ってゆく。この坂は竜門峡遊歩道という整備された道で、降りはじめはコンクリート階段敷設のエントリーしやすい趣き。

さらに降りていって日川により近いところではスギ林の林間を抜ける道。間々の大雨によって手すりの基礎が壊れてしまっている箇所も見られるが、渓谷沿いの遊歩道にしては比較的安定している。

木賊堰堤は遊歩道を降りてゆく途中に確認。木々の葉のあいだから覗かせる白泡の光と音による圧倒的な存在感は、その地に向かってすすむ歌い手に方向感覚をガッチリと握らせ迷わせない。

やがてスギの林間にて遊歩道を外れ、日川に移る。

午後2時に堤体前着。

べらぼうに高い

水はガラガラ勢いよく流れている。

およそ2ヶ月前に当地を新規開拓して見つけた堤体は、当時よりも若干水量アップして勢いよく流れている。ちなみにその新規開拓当日の天気はくもり。

晴れた日の堤体前は、本日が初となる。

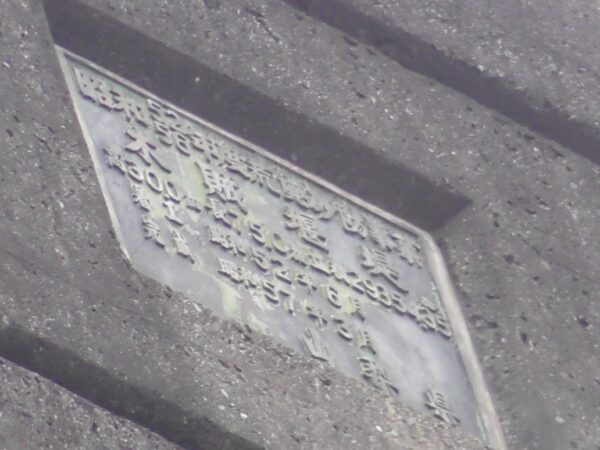

方位は前述のとおり250度。堤体本体のスペックは高30.0m長75.0m立積29354.35㎥(銘板より)。

30.0mは副堤の基礎部分から主堤の袖天端までの長さを示す値であろうが、べらぼうに高いということは言うまでもない。とくに主堤は放水路天端より溢れた水が、主堤の水裏斜面を転がり落ちるあいだををはっきりと目で追いかけられるほど縦は長い。

上流より途切れることなく供給される水が、次々と底を切って空気中に飛び出る。

音を伴い生命感に溢れる白泡。

そして一瞬、放水路天端上を通過するときの水は強く光り輝く。光のもととなるのは太陽。

太陽光の当たらない水裏斜面を転がりおちる水(影)、反して放水路天端上を一瞬通過する水(反射体)には直射日光が降り注ぐ。(画像A)

水裏斜面に光が当たらないようにすることで、堤体前の空間が無駄に明るくなることを防いでいる。反して放水路天端上はいちばん明るく。いちばん明るい部分があることによって、そのすぐ下にある影の部分はよりいっそう暗いものとして捉えることができる。

より良い環境を求めて

午後2時、自作メガホンをセットし声を入れてみる。

鳴ったり。

鳴らなかったり。

響きが安定しない展開。堤体前の空気が風で揺すられているあいだは鳴っている感覚を得られるが、その風がピタリと止まった瞬間、声が失速する。

風が吹くのを待って声を入れてみるも、すぐにまた止まってしまうのでフレーズが続かない。

歌い心地はきわめて悪い。

午後2時20分、ベストタイムを迎えた。歌い手、堤体、太陽の3者が一直線に並ぶ時間である。

光の明滅差は?

影が弱い。

堤体前の空間が白んでいて、これでは歌い手が救われない。もっともっと堤体前に暗がりが供給されていて、空間が色づいてきたり、影が全体的に覆ってくれさえすれば歌に対して楽に入り込めるようになるはず。

現在の状況ではまだまだ空間が明るすぎるので、歌い手は歌に集中しようと相当意識的にならないといけない。

もっと自然体で歌うために暗がりが欲しい。暗がりの供給元となるのは堤体前に生える樹木で構成される渓畔林。

渓畔林が葉に覆われ、影が生成されるようになればもっと楽に歌えるようになるはずである。

この日は結局、退渓時刻となるなる午後4時まで堤体前で過ごした。決して良いとは言えない状況ながらもときおり思い出したように歌ってみたり、周辺の木々を観察したりしながら、巨大堰堤に見守られる揺籃になって河原を這いまわった。

今日得られなかったことはまた次回。事実の確認をするためにまたこの地を訪れることとしたい。

次回はもっと良い状況で歌えることを期待して。