2日目は前日に見つけていた堤体に入ることに。

場所は真砂川にかかる「真砂大橋」より上流にある堤体だ。

まずは、いきなり現地に入る前にちょっと寄り道。

前日の夜に行った「みえ尾鷲海洋深層水のお風呂・夢古堂の湯」にて、たまたま手にしたパンフレットに「熊野古道」のことが書かれており、その熊野古道が真砂川に比較的近いルートをたどっていることが分かったため、一部をすこし覘いてみることにした。

午前8時20分、熊野古道巡礼者用の目印として建立されたという石碑の前からスタート。

尾鷲三田火力発電所の石油タンク跡を横目に見つつ、山道を進む。

500メートルほど進んで車を降りる。そして、見つけた石碑。

こちらは熊野古道遭難者の供養碑だという。

供養碑の前からは山道(車両では入っていくことが出来ない。)が始まっておりハイカー向けの案内板が設置されている。

案内板には先ほどのスタート地点から八鬼山峠(627メートル)を越えて、三木里湾沿岸道路に至るまでを「八鬼山道」として紹介。また、この八鬼山道について西国第一の難所として紹介しているあたりは昨日手にしたパンフレットとの共通項で、山越えにかかる所要時間を総合計すれば4時間20分にもなるという。

眼前にあるものは決して簡単なレジャーフィールドでは無いということを説明する案内板。

その精神は自身がこれから行う渓行にも徹底させる必要があると感じた。

観光インフラに近いところで不穏な伝説を作ってしまうことは絶対にあってはならない。

安全渓行祈願の意で合掌し、ふたたび車に乗り込んだ。

もうひとつの堤体

入渓点へ向かう。入渓点となる真砂大橋付近に行くためには供養碑の前から道なりに進めばよい。

8時50分、入渓点近くに到着。車を降りて入渓の準備を済ませる。

午前9時、真砂大橋南詰めの八鬼山トンネル入り口前より真砂川に入渓する。するとこの入渓点がいきなりの堤体前。

昨日の時点でも、そして先ほどまでの時点でも、あまりよく把握できていなかった深い藪のすぐ先には、目的とする堤体が目と鼻の先の距離にあったのだ。

堤高はおよそ4~5メートルほど。昨日見たとおり湛水していて、放水路天端より横一列いっせいに落ちている。水量的には多すぎず少なすぎずといったところで、堤体水裏に水が張り付いていられる程度、白泡をコロコロ転がしながらややゆったりとしたスピードにて落水している。

この一基に決めてしまってもよい。

しかし、ひとつ気になったことがある。(後述。)

ここはひとまずキープということにして、もう一つ上流側の堤体も見てみることにした。もう一つ上流側の堤体については、グーグルマップの航空写真にて確認済みであった。

上空からの写真で捉えられるほど渓畔林に乏しい堤体ではあるが、とにもかくにもまずは見てみようということで下流側の堤体を巻き、上流側の堤体前に。

どちらにするか迷う

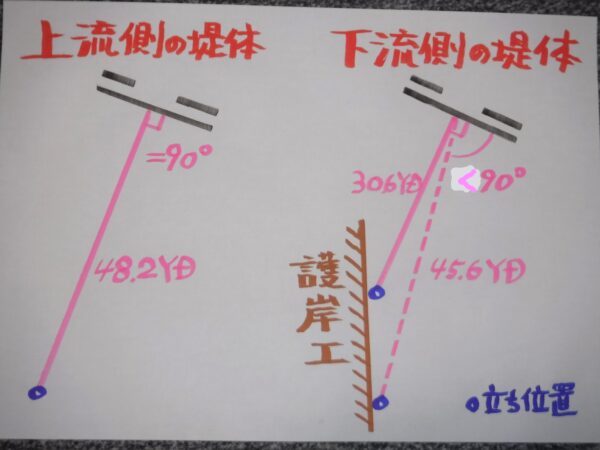

午前9時半、上流側の堤体前へ。堤高は下流側の堤体とほぼ同規模。方位は169度で全く同じとした。二基の堤体は平行になるように設計されたようだ。

湛水する水の量はややこちらの方が少なめで、下流側の堤体にあったコロコロと転がるような白泡が見られない。流下する水の何割かは堤体基礎部分よりさらに低いところから伏流して抜けているのだろう。

ほか、演奏施設としての評価はつぎの通り。

①鳥瞰図上、放水路天端長さ中央より直角線上に立ち位置が確保できる。

②堤体前にキンボール大の転石が転がっており、水はその間を縫って流下している。またそれらを流下していく時に小さな落ち込みが出来、その一つ一つよりノイズが発生している。

③立ち位置、またその付近頭上には覆いかぶさるような渓畔林の枝葉を見ることは出来ない。したがって、ガラ空きになった川の中央付近の上空は(ゲームの設定時間である)午前11時頃になれば、ほぼ真上から直射日光を浴びることが予想される。

①はポジティブな内容。②③はネガティブな内容。

ひざ上程度の深さの淵に浸かり、暑さをしのぎながらしばし考えた。

上流側、下流側、どちらの堤体に入るか?

午前10時半、下流側の堤体前に戻ることに決め移動。足元に注意しながら進み、下流側の堤体前に戻ってくることが出来た。

ななめ方向から

午前10時50分、自作メガホンをセットし声を入れてみる。

予想通りの響きの悪さ。前項の①に示した「鳥瞰図上、放水路天端長さ中央より直角線上に立ち位置が確保できる。」が出来ていないのが原因と思われる。

端的に言えば、堤体に対してななめ方向から声を入れているということ。経験上これが本当に響かない立ち位置の設定方法。

逆に堤体に対して真正面に立つことを必須とするなら、およそ30ヤードという距離にてじつはこれを実践することが出来る。しかし今度は真正面に立てているものの、堤体との距離が近すぎて、歌い手自身の耳で響きをうまく聞き取ることが出来なくなってしまう。

前述のひとつ気になったこと。とはこのこと。

残念ながら、このような立地条件において響き作りをすることはかなり困難なことなのである。

感謝!

堤体前で午後1時頃まで過ごした。

その間ゆいいつ良かったことといえば、堤体前にて渓畔林の木陰の下に入り、真夏の太陽の下でも快適に過ごせたことであろう。

今日の尾鷲の空は、前日と打って変わって見事な快晴となった。その中で、渓畔林の木陰の下に入り、まずは快適に過ごすことが出来たということについて一定程度評価することはできると思う。

日々、歌える堤体探しのようなことをやっているが、まず意識するのはとにかくプレーヤー自身が気持ちよく歌える環境を見つけ出すことである。

歌い手を真夏に直射日光が照らすような堤体前をどう評価するのか?

たとえ響き作りに有利な環境であったとしても、やはり音楽そのものを楽しめないようであっては演奏施設として本末転倒であると思う。

プレーヤーが心から歌にのめり込むような堤体前。

そんな場所を見つけたくて、次の堤体探しにまた出掛けるだろう。

2日間にわたり私に学びを与えてくれた三重県尾鷲市の自然に感謝し、本エピソードの結びとしたい。