音楽家にとって誰のために歌うのかということは大きなテーマであろう。

観覧料を支払って聴きに来てくれる人のため。

活動をサポートしてくれる人や団体のため。

師匠とする音楽家のため。

日頃、私生活においてお世話になっている人のため。

自分自身(音楽家自身)の人生を賭けて、その想いを世に発信する。やはり声を発するそのさきには空気でなく、だれか人がいるという構図が普通なのであろう。

声の響くさきにはつねに聴衆。聴衆がいるから音楽。聴いてくれる相手あっての音楽。思想・信条を理解してくれる相手あっての音楽。安心感あっての音楽。

音楽家は「誰のために歌うのか」なんて考えている。

しかし、音楽家は聴衆というさまざまな関係性にある人らの協力によって成り立っている、決して単独にひとり立ちすることのできない存在なのである。

もはや誰のために歌うのか・・・なんて言おうが、本当のところはそんな強い立場には無い。それどころか、聴衆あっての音楽家なのだということを理解し、聴衆に対しては価値あるものを提供することで恩を返していく必要がある。

歌の上手い下手はいったん置いておく。

歌がどうだ・・・、ということを取り除いて、歌っている場所そのものの環境について考えてみる。

音についてどうすればよいのか。

光の具合についてどのようにすればよいのか。

空間の居住性についてどのようにすればよいのか。

考えてみれば、そもそも演奏施設というのは何がスタンダードなのかがよくわからない。とくに民族的背景、宗教的背景を含まない種の音楽について。

どういったセッティングでやらなければならないという絶対的な決まりがない。

ただ何となく。いい感じで・・・、いい雰囲気で・・・、そんな空間を作り出せたら正解というところがほとんどなのではないか。

聴衆にとっての良き場所、良き空間を用意すること。

せっかく用意するならば、なるべく万人受けするような演奏施設を。誰にとっても過ごしやすい、しかしながら遠方よりはるばるやって来た人らに、ここまでやって来た甲斐があったと思ってもらえるような、見応えある空間をつくりだすことに注力したい。

・聴衆がどういう場所で聴くことになるのかが重要。

・音楽家といったって自分一人じゃ成立しない存在なのだから。

・音楽家は聴衆というお客がいて初めて成り立つ存在なのだから。

オレは与える側だ。なんて思っていたら大間違いで、じつは与えられる側にある。与えられる側にある己の身分を自覚し、与える側「聴衆」には最大限の恩をかえすようにしていきたい。

聴衆に対してまずはより良い場所を用意すること。音楽家に課された課題だ。

より良い場所

より良い場所といえばここは良かった。

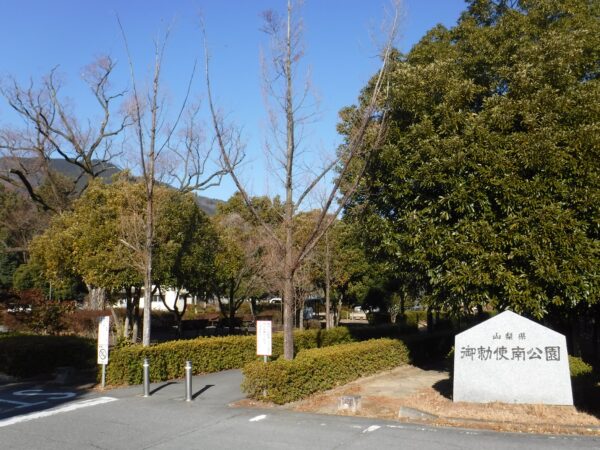

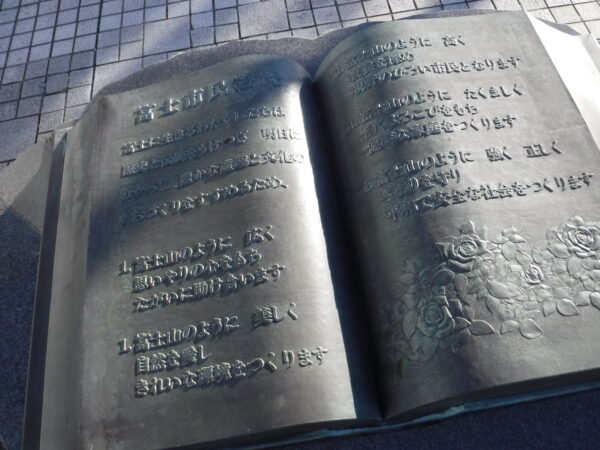

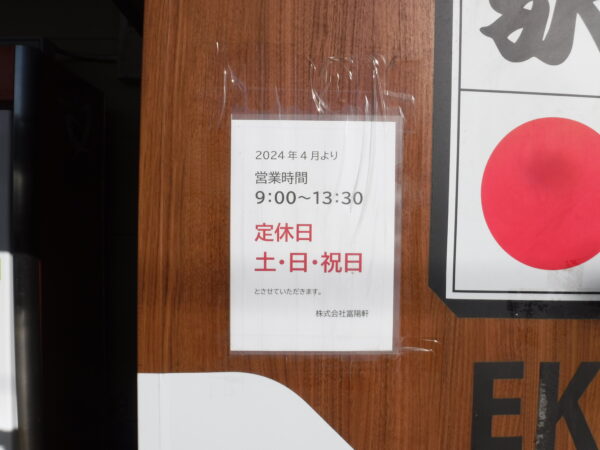

4月6日、午前9時、山梨県南巨摩郡富士川町青柳町「道の駅富士川」。

階段もしくはエレベーターで上がったところにある2階フロアが展望室。さらに引き戸をあけて外へ出たところが屋外展望スペース(ウッドデッキ)。

これまでは日中でも気温一ケタ台。そんな環境のせいもあって、なかなか過ごしにくい状況にあった。だがいよいよ暖かくなってきたことにより、展望スペースとしてフル稼働する季節がやってきた。

建物の2階という高さは、顕著に高く造形された展望タワーのようなものではない。この建物の一階物販スペース上を一般開放しているだけ。しかし、そのさり気なさ、気負いのなさが逆にいい。

たったの2階。アピール弱め。押しつけがましさは無く。山に囲われた空間にひろがる眺望は市街地、田畑、木々、橋、道路など。

見る景色にはこと欠かない。

方角別ではでは東・西・北の三方向がのぞめる。

東には市川三郷町と富士川大橋。西には富士川町旧増穂町の町並み、櫛形山。北には甲府盆地、中部横断自動車道、南アルプス市市街地、坪川大橋などがのぞめる。

当日は三方向のうち、とくに西側の景色に注目した。本日入渓する「戸川」とその水源となる櫛形山、丸山、源氏山方面のようすが気になったからだ。

櫛形山山頂付近には、どんよりとした雲がかかっていた。眼前にひろがる景色という実物のみならず、天気予報は天気予報とできょうはあまり優れないらしい。

つねに安定した環境でやらせてもらえないのがこの音楽の特徴。それがまた欠点であり、利点でもある。慣れてしまえばくじ引きのようで楽しくなってくる。

ガイドブックいらず

午前10時15分、道の駅富士川駐車場にて自家用車に乗り込み、山梨県道413号線にて西に向かう。

複合型商業施設「フォレストモール」、クリーニング志村まえ、富士川町役場まえを通過。

午前10時20分、富士川町立増穂小学校まえ。

歌える堤体さがしの旅。ガイドブックいらず。砂防ダム等堤体類を目指していれば自ずと何かに出会ってしまうものだ。

満開の桜。

小学校正門東側に二本、さらにグラウンド南側ネット沿いに四本。

とくに魅力的に映ったのが正門東側の二本の木。木がただそこに生えているというだけでなく、小学校正門前の歩道橋が交錯している。

この歩道橋と桜の木の対比がじつに見事だ。機械によって造形された歩道橋の無機質さと、自然物である桜の木のやわらかな線が空中で混じり合う様子が心地よい。

歩道橋の無機質さが桜のやわらかさを引き出しているとも言えるし、堅く強固な歩道橋が腐敗して崩れることの無い安心感を与えているともいえる。

歩道橋と桜の木。それぞれに魅力があり、また機能的に優れている。さながら優等生同士といった感じだ。

殿原スポーツ公園へ

午前10時40分、増穂小学校まえを出発。西進し、横断歩道のある交差点を左折する。

最勝寺農村公園を右手に見ながら進み、戸川に架かる「西之入橋」をわたる。小澤工務店を過ぎたところで道は急激に左カーブ。そのまま進み、やがてあらわれる丁字路にて右折。山道をのぼる。

午前10時50分、殿原スポーツ公園駐車場に到着。

うすうす気付いてはいたが・・・、道の駅富士川の屋外展望スペースからの景観でも、そのあと山梨県道413号線を西進している際でも。

満開の桜。ここにもあり。

公園入口にある車止めから野球場に向かって伸びる50メートル程度の通路。通路を囲い込いこむようにできた桜並木がじつに見事だ。

さらに桜並木横の駐車場はさんで反対側にも桜の木。公園の北東部側の斜面はちょっとした桜の林のようになっている。この斜面の桜と野球場バックネット裏フェンスのおかげで、遠目からでも殿原スポーツ公園はどこにあるのかということを知ることができる。

公園までわざわざ坂を登ってこなくても、富士川町旧増穂町域、南アルプス市南部地域から楽しむことができる望遠の桜。

近くに遠くに見る者を楽しませる。

さて、ここからは本日午後の入渓を想定しての時間調整だ。

時間調整にしては豪華な場所にて過ごすこととなった。雨が今にも降りだしそうだが(実際このあと突然の雨におそわれた。)車内で過ごせばなんとでもなるだろう。公園にはトイレもあり、いちいち坂の下まで降りていく必要も無い。

道の駅富士川で買ってきた菓子やパンもある。食べ物の心配もない。

この状況であれば、ゆっくりノンビリ過ごすことができそうだ。

じつはこの殿原スポーツ公園のひとつ南側には「大法師公園(おおぼしこうえん)」という山梨県内屈指の桜の名所があるのだという。

財団法人日本さくらの会設定の「さくら名所100選の地」に山梨県内で唯一選ばれているという壺中の天地。その数二千本という桜の木により、毎年おおくの観光客を迎えているのだという。

なぜそちらに行かなかったのか?¥500円の有料駐車場を備える正真正銘の観光施設であったから。もちろんこれは¥500円の駐車料金を払うことが惜しかったからというわけではない。

名所という地位が確立されたなかで想定される頻繁な車の出入り。駐車場に入れ替わり立ち替わり入場する車。

駐車場に停めた車の中で長くくつろぐという行為は、適切ではないと判断した。

もっと車の往来が少なくて、静かなところがよかった。そもそも論を出せば、公園目当てに来ているのではなく、入渓前の時間調整目的の滞在なのである。

公園内の写真をひととおり撮ったあとは車内へ。前述のとおり車中では突然の雨がルーフを叩いた。雨の叩く音を聞きながら車中の花見を楽しんだ。

悪い癖

正午過ぎ、雨は運よく止んでくれた。

午後0時半、殿原スポーツ公園駐車場を出庫。堤体に向かう。

公園前の坂を下りきり北進。山梨県森林総合研究所まえ、もちづき農園まえ、秋山観光農園まえを通過。

戸川に架かる「八丁橋」の手前では左折。道はやがて登り坂になり、最初にあらわれた車の待避所。ここの待避所は10トンダンプ2~3台がスッポリ入り込めてしまいそうな広い待避所。

待避所の下り坂側のカドに車を駐車した。

午後1時、車から降りて入渓の準備。本日の重要アイテムはウエーダー。

ここはつい2週間前にも来ている。そのときは、ウエーダーを履かずズボンにスニーカーという格好で河原を歩いた。

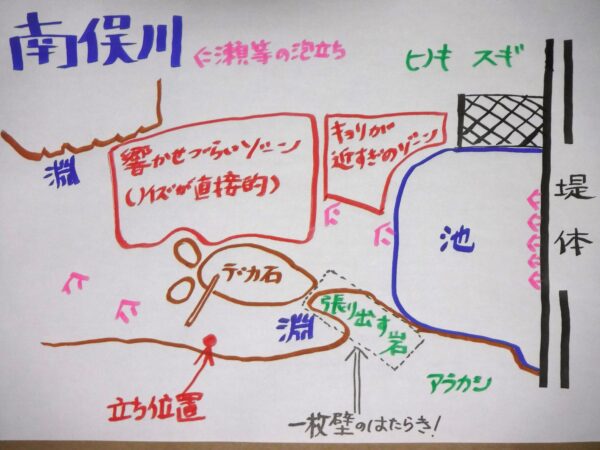

堤体前環境として、立ち位置はさらにもうひとつ下流の堤体、その堆積地上にある。

ゆるやかな傾斜の堆積地上では、川は左岸側にむかって大きく弧を描いている。堆積地が広く形成されているにもかかわらず、その端っこを目立たぬように下りていく川の様子を見ることができる。

その影響は対岸、右岸側にも。右岸側にはフラットな広い面が形成され。

このフラットな広い面、一面に生えるのがチカラシバ。チカラシバの先端には、冬の乾気によりカラッカラに乾いたねこじゃらしが付いている。

ついつい悪い癖で、堤体を見つけるといちもくさんに駆け寄ってしまう癖がある。靴下の露出するローカットのスニーカーで一面に生えるチカラシバのなかに突っ込んでいったところでは、その種子に猛攻という猛攻を受けた。

堤体前に立つ嬉しさと、チクチク刺す種子の痛みとで頭が混乱する。足元を気にしながら、ときおり刺さったチカラシバの種子を抜きながら河原をあるいた。

これもまた堤体前にいるときはいい。問題は帰りの時間が来たとき。その場から立ち去らなければならない。

実際、堤体前から離れるときには気分がガタ落ちになった。楽しい時間が過ぎ去ったあと。残ったのは依然としてチクチクいわせるチカラシバの種子だけだった。

帰路、足じゅうに付いたチカラシバをひたすら一本一本抜きながら帰るハメになったのは言うまでもない。

動く景色・止まっている景色

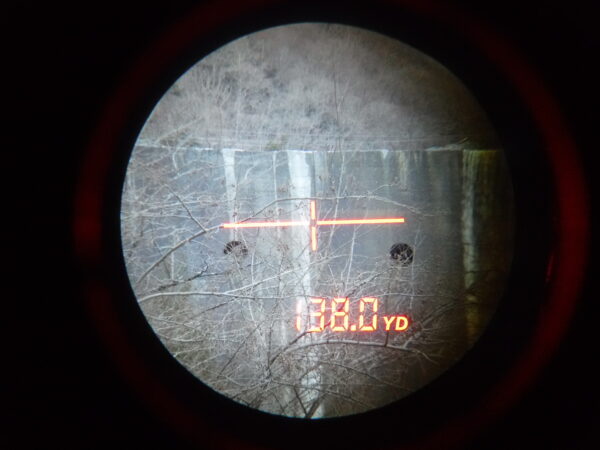

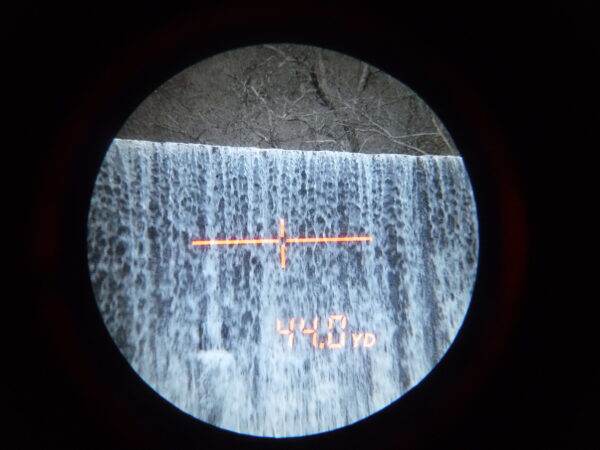

午後1時50分、ブルドーザー道を伝って堤体前へ。

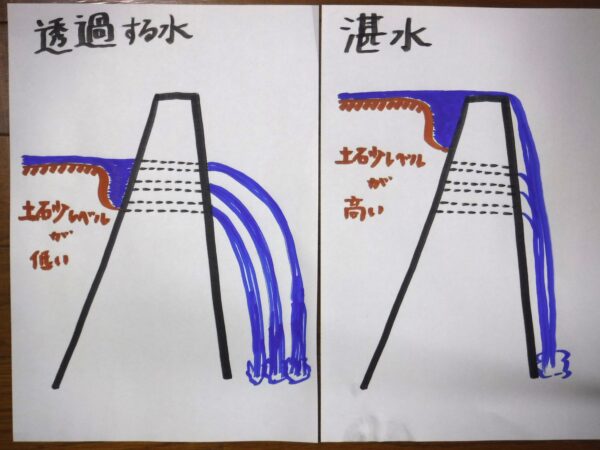

水は2週間前に来たときよりも若干増えている。石積み堤を落ちる水に厚みが生じている。

石積み堤なだけあって、その石と石とのつなぎ目には段差や浅いくぼみがある。水が落ちるとき、その段差やくぼみに水が干渉することによって追加のノイズが発生するようなイメージを受ける。

コンクリートの堤体よりもうるさいはず。

さらに見た目。落水の見た目のことが気になった。

見かけには、落水する水がより波立っている印象を受ける。

けっして美しいという落水では無いが。

不快感は無い。

周囲の景色が関係している。ここは真夏の景色のもとでは恐らくNGになっていただろう。春という季節にこの堤体にあい対することができてよかった。

いまはまだ渓としては冬らしさが残っていて、草木ともに“動きの少ない”状態が形成されている。

落水は、

「動く景色」。

対して木々の幹、枝、枯れて倒れる草というのは

「止まっている景色」。

両者でバランスがうまくいっている。

これが草木が葉をつけて、ユラユラ揺れるようになってくると・・・、いよいよキツくなってくる。

自身ももともとは釣り人で、水辺の揺れる景色は得意な方だ。しかし、真夏の葦が生い茂るような川(いわゆるボサ川)なんかはけっこう苦手で、あまりこういうところでは遊んだりしない。

釣り人でありながら、砂防ダム音楽家でありながら、水辺周辺に置かれたものの多くが揺れているような景色があまり得意ではない。

きょうは水うんぬんというよりも、周囲の草木の状態がいい。まだまだ展葉したての葉によって派手さのない木。草は黄色く枯れた状態で河原に倒れている。

これならばあまり苦手にならず、堤体前に立つことができそうだ。

流路形状による影響

自作メガホンをセットし声を入れてみる。

よく鳴っている。

堤体と左右両岸、壁によって囲われた空間のなかで響く声が心地よい。

人の声とノイズの混じり。

ノイズの発生場所はほとんどが堤体付近。水が落ちるときに摩擦が生じる石積みの堤体。そこから最後いちばん下まで落ちて池に接するときの摩擦音。

以降は堆積地上に形成された川で段差に乏しい。この区間もやはりノイズの発生源であるものの、瀬にもならないほどのわずかな起伏のなかを水は流れる。

流路が左岸側にむかって大きく弧を描いていることも影響大きく。

歌い手を大きく迂回するように流路が形成されることによって、立ち位置とノイズ源とのあいだに距離が生ずる。

立ち位置から見て単純に川が遠いというたったそれだけのこと。しかし、ノイズの影響はより小さなものとなっている。

音に非常に少ない印象。

静かな空間のなかでは、やはり音が聞きとりやすい状態にあるようだ。

くつがえしてみる

結局、この日は午後6時まで堤体前で遊んだ。

日々、各地の堤体をおとずれるなかで、大きなことも小さなことも些細なこともすべて評価の対象にしながら「歌える堤体さがし」をしているつもりである。

砂防ダム等堤体類を演奏施設として利用していくには、一つ一つの堤体について都度しっかりと評価をしていくことが重要だと考えている。

もちろん評価をしていく上では、優劣というものが発生する。

この堤体は音楽に適している。

この堤体は音楽に適していない。

森山自身の主観によって、堤体前をどのように感じたかを毎回ここに記すようにしている。しかしその場所について、人によっては異論を呈したいことがあるかもしれない。

堤体前という公共の場所を一個人の主観によって優劣つけていいのかというご意見もあるかもしれない。

すべて主観で評価される堤体前。

しかし逆にいえば、その堤体前で歌うことがいいのか?悪いのか?そういった判断が、個人の主観にゆだねられ、当たり前に論じられているということなのでもある。

どんな堤体前で歌えばいいのかということに正解は無い。

歌い手自身がもっとも好きな環境のなかで歌えれば良いと思っている。

明るいところ。

暗いところ。

明るいという状態においてはどんな明るいなのか。暗いというのは何によって暗くなっているのか。

その歌い手にとって一番よい景色というのはどんな景色なのか。

動きの多い景色か。動きの少ない景色か。

もちろん音についても同様のことがいえる。

静かなところ。ちょうどいいくらいのところ。うるさいところ。

エピソードの冒頭に記したこと。

くつがえしてみる。

・聴衆がどういう場所で聴くことになるのかが重要。

→聴衆がどういう場所で聴くことになるのかは重要ではない。

・音楽家といったって自分一人じゃ成立しない存在なのだから。

→音楽家は自分一人で成立する存在なのだから。

・音楽家は聴衆というお客がいて初めて成り立つ存在なのだから。

→音楽家は聴衆というお客がいなくても成り立つ存在なのだから。

世の中の遊びにもの足りなさがあると言うならば、従来の逆側をお客にすることによってその問題は解決されるかもしれない。

歌い手自身がお客になること。歌い手自身がもっとも心地よくうたえる場所に立ち、歌うこと。

誰のために歌うのか。

歌い手自身が歌い手自身のために歌う。

すべてのことを歌い手中心に考える。

すべてを歌い手のために。

歌い手のことを第一に考え、

歌い手のために行動する。

歌い手自身が。

とは言ったって、いままでお客じゃなかった人たちをお客にしようとするのだから、企業でいえばこれは「新規事業開設」にあたるのでは?という疑問。

なんだ、金が掛かるのか・・・。という落胆。

いや、驚くべきことにその新規事業がおこなわれる場所は、この国の敷地内にもうすでに存在している。場所に関していえば、新たに用意するものは無い。

設備投資は必要ない。

すでにあるものを利用していけばよい。

利用すればいいものを利用していないという現状。それだけ。

世界に新たな遊びを発信するチャンス。そのチャンスをすでにこの国は持っている。遊びの場所がすでにある。あるのに利用していないだけ。そのことをお忘れなく!