今回は山梨県峡北地方、北杜市へ出かけてみた。

北杜市といえば八ヶ岳が有名だ。八ヶ岳南麓に広がる自然豊かな地域は、観光スポットの多い非常に魅力的なフィールドである。

そして今回、事前に入手した情報によればいまの時期は「明野のヒマワリ」が当地の名物であるという。

ヒマワリといえば黄色に咲く大輪の花を思い浮かべるところ。広大な畑に咲いている大輪のお花見とあっては大きく期待感が持てる。一面に広がるヒマワリの大海原を夢見て北杜市へと車を走らせた。

明野サンフラワーフェス

8月16日、午前9時15分。北杜市明野サンフラワーフェス駐車場。

なんと雨が降っている。

この日は台風7号が千葉県沖に接近中ということで、午前中はあまり良くない予報であった。

ひとまずは車内待機を決め込み、カールーフに当たる雨粒を聞くことに。

雨に加えて風も。しかし、風はさほど強くないようである。駐車場に何人かいる係員の人たちは透明なレインコートを着てせっせと車の誘導に精を出している。と、そこへ入場してきた車からは到着するや否やさっそく傘を差し、元気よく畑の方へ飛び出していく人らがいる。

外へは出ようと思えば出られるくらい。

けっして弱いとはいえない雨で、かといって激しすぎるわけでもない。

今ここに来るまでには長い登り坂を上がってきた。そして、八ヶ岳山麓の小さな丘にまでようやくたどり着いたという安心感。

妙に金持ち気分になって留まる精神的余裕。快適性優先の車内で過ごす。

午前10時。雨が小康状態になってきたため車外に出てみた。

視界は良い。

うす雲に覆われた空は太陽を遮り、その雲は遠く川(釜無川)の対岸、鳳凰三山、アサヨ峰、甲斐駒ヶ岳といった山の頂を隠すように延びている。群青色の山に雲の白いライトが当たって、少し色褪せたようになっている様子がはっきりと見える。

色褪せた山を見つつ、引き寄せられつつ。

フラワーフェス駐車場を横断すれば一気に視界が開けた。

一面のヒマワリ畑。

下の畑まで降りられるスロープを近くに見つけ、さっそく下まで降りてみる。

丈は成人の身長ほど。また、それより高いものでは2メートルほどのところに掲げられた花もある。ヒマワリ以外の草花は一切植えられていない単一圃場だ。それがまるで壁のようになって連なっている。

壁のすき間からは、またその奥に植えられた花が顔をのぞかせる。

目の前にも奥にも黄色いヒマワリ。

目線を上げてもジャンプしても全てヒマワリの花。

よくこの場所にこれほど多くのヒマワリを持ってきたと。もちろんそのときの経過は明らかではない。しかしながら、よく見れば一輪一輪の花はまるでそのマスクが異なっている。花の中央部、筒状花と呼ばれるところの咲き具合が一本一本異なっているからだ。

さらに筒状花は咲き具合が違うのと同時に、それを円形ひとまとめにして、出っ張り形状がまた一本一本違っている。

きれいな球体のようなもの、真っ平らに近いもの、途中一回だけ波打つもの。

栄養状態の似通った条件で育つとなりあう花たち。気象条件的に近い環境で育った花たち。それでもなぜか似ても似つかず皆全てが違っているという不思議。

個性がある。

さらにご丁寧にも、吹いている風は花をユラユラ揺らしてくれていて、手前側にある顔も奥側にある顔もまんべんなくその違いを見させてくれる。

ハイジの村へ

午前11時40分、車に乗り込んだ。

向かう先は「山梨県立フラワーセンターハイジの村」。

フラワーフェス駐車場を出発し、茅ヶ岳広域農道を韮崎市方面へ。すると、ものの100メートル走っただけでハイジの村入り口に到着。

そして入り口看板から坂を上がっていったところにある第一駐車場に向かうと、あっという間に到着することができた。

駐車マスに車を置きエントランスへ。

エントランスでは多くのツバメが入場を出迎えてくれた。入場料を支払い中へと入る。

入ってすぐの広場には剪定されたバラをはじめ、多くの花苗が並べられている。

前に来たときもこんなだったっけ?

ここは何ヶ月か前に来たことがある。冬だったと思う。そのときには雪が降っていて、誰もお客がいないようなときであった。

花はなにも咲いておらず、ヤギの小屋に行けばヤギは怪我の療養中とのことで会うことが出来ず、ゆいいつ元気にしていた魚にエサやりをして帰ってきたことを覚えている。

魚の池に行こう。

さて、どこにあったっけ?

入場券と一緒にもらった地図を見ながら魚の池(虹の池)に向かう。記憶の中に微かに残っている情景とくらべれば、今は圧倒的にみどりが多い。足もとに生える草も、頭上を覆っている木々も色濃く立派な葉を付けている。セミの鳴き声がすごいが、これも冬に来たときには無かったものだ。

園内の坂を下って行く。するとようやく虹の池に到着することが出来た。

池の前に設置してある自動販売機に100円玉を投入する。さらに矢印の書かれたダイヤルを回してやると、最中に包まれた鯉用のエサ(ペレット)が落ちてきた。自動販売機から最中を取り出し、桟橋に向かう。

魚といえど脳は学習能力に満ちている。人が桟橋に乗っただけでいろいろ理解するようで、水面にワラワラと寄ってきた。

さっそく最中をちぎって池に投入すると一気に活性が上がった。水面に鯉が集まりすぎて、陸地が出来ている。陸地のド真ん中にエサを落としてやると競ってエサを取りに行く。

他方、ちょっと離れたところの水面に投げ入れてやれば、そこに向かって一目散突進してくる。他の魚に取られないよう焦って突っ込んでくる。は、いいが焦って空振り・・・。

そしてエサを落とさないでいると。

「はよぅ」

とばかり、水面でパクパクねだってくる。

まったくかわいいヤツらだ。やっぱ魚が一番だ。魚は裏切らない。

今日もまた魚にエサをやった。

魚に遊んでもらった。

次に来たときにはもっとウマそうなものをご馳走してあげよ。ペレットじゃなくて熊太郎とかバイオぶどう虫とか。

魚との再会を誓い、池をあとにした。

堤体に向かう

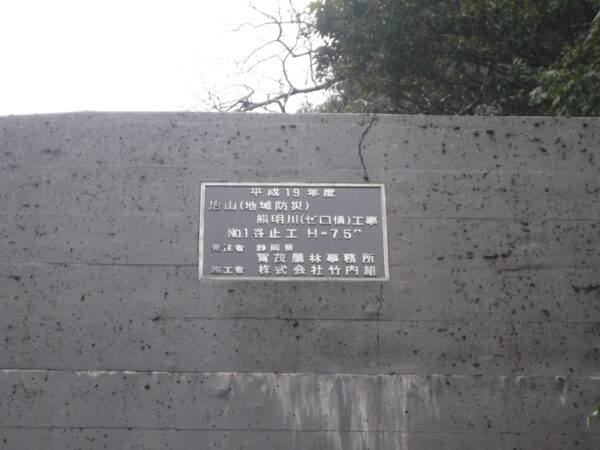

午後2時、ハイジの村を出発。堤体に向かう。

まずはハイジの村駐車場から茅ヶ岳広域農道に出てフラワーフェス駐車場に再入場する。

そういえば朝からなにも食べていない。

フラワーフェス駐車場に出店していた八ヶ岳スモークの店でくんせいのセットを購入。これをキッチンカーのすぐ横、特設で用意されたテーブル席で食べようとしたら、しかし風が少し強くなってきた。

これはせっかくの食事を風で飛ばされてしまっては堪らないので、車内へと避難することにし、再度ヒマワリ畑に降りて風を測ってから車内へと戻った。

ようやくの食事。

車外から見ると依然としてフラワーフェス駐車場には車両が入場してくる。午後になっても活気は衰えていない。台風接近中という予報であるものの、当地へやってくる人たちにとってはあまり気にならない情報のようである。

花に対する欲望には勝てず?

各々、冷静に分析した結果と思う。台風といえどその低気圧の中心は、遠くここより直線距離にて200キロメートル以上も離れたところの海上にあるという話しだ。まったく影響が無いかといえば、午前中より吹く風のとおりであるが、それによって欲望を我慢しなければいけないほどの天災が控えているわけでもない。

気象条件に関するワードに対して、冷静な判断をすることが求められているだろう。

八ヶ岳スモークのセットを完食し、車を発進させた。茅ヶ岳広域農道を北進する。

午後3時15分、朱色欄干の橋「孫女橋」を渡って道は丁字路に。右折し、みずがき湖方面に向かう。

午後3時半、みずがき湖のすぐ手前まで来た。みずがき湖ビジターセンター前の丁字路で右折。塩川トンネルをくぐり、通仙峡トンネルを迂回(通行止めのため)。その後、日影橋、東橋の二本の橋をわたると、道は増富ラジウム温泉の旅館街に入る。

そのまま旅館街を通過し、塩川の流れを縫うように遡っていくと「みずがき山リーゼンヒュッテ」前。このリーゼンヒュッテ前からさらに400メートルほど進むと三叉路が現れるので左折し、700メートルほど坂を登った。

午後4時15分、本日の目的地である「人神橋(ひとがみはし)」に到着。

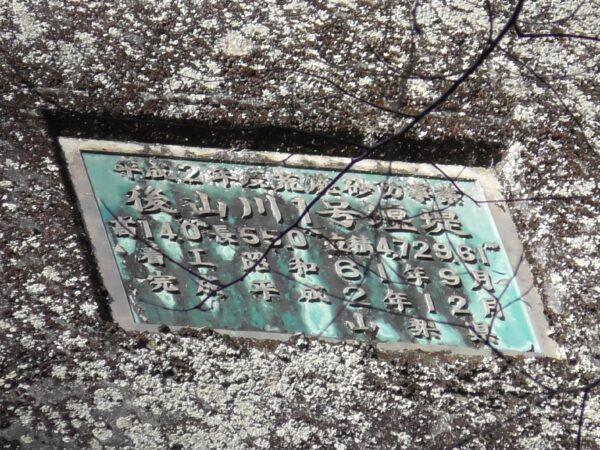

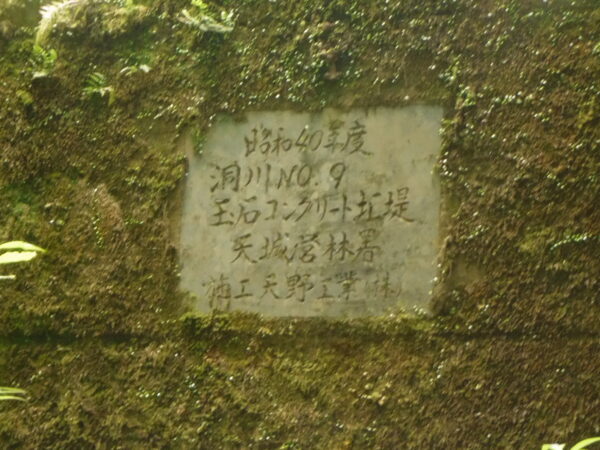

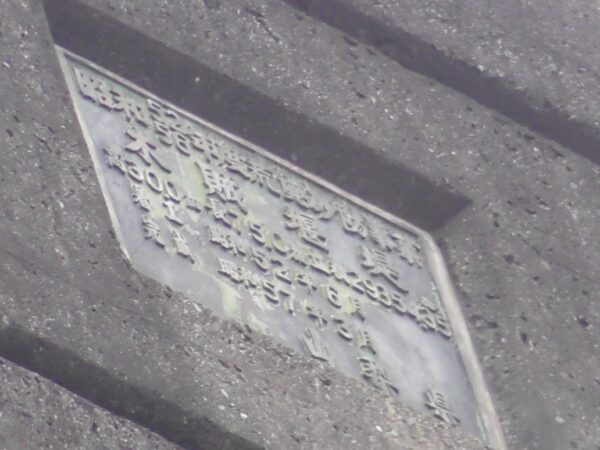

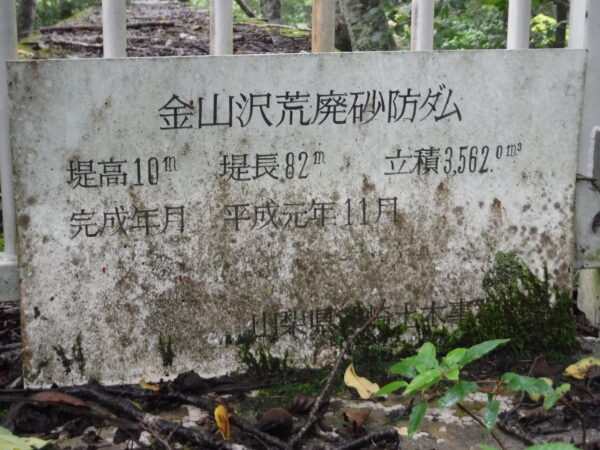

金山沢荒廃砂防ダム

外は雨が降っている。この雨はつい数分前から降りはじめたものだ。

レインジャケットをはおり、車外に出る。

ウエーダーを履き、フローティングベストを着用する。ほかヘルメット、グローブ、登山用ポールなどはいつも通り。

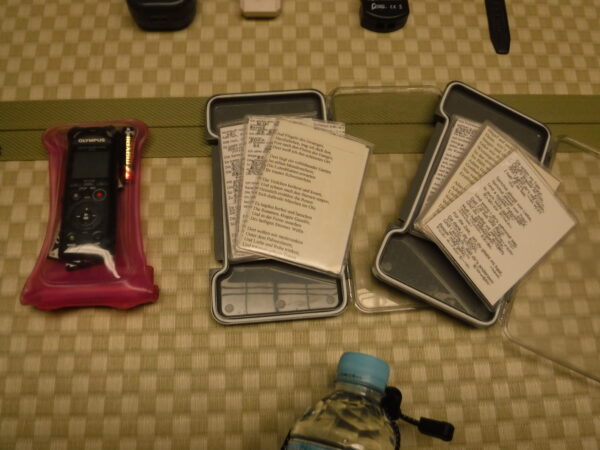

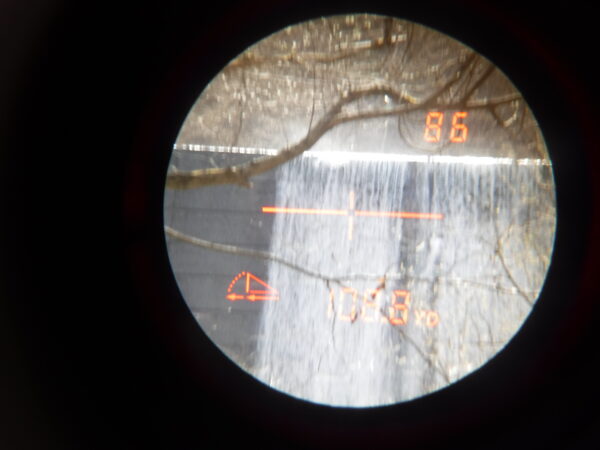

さて、本日は人神橋の上流およそ80ヤード上流にある堤体で歌う。

堤体名は「金山沢荒廃砂防ダム」。ここは橋の上から直接堤体に向かって歌うこともでき、また沢に降りて下から歌って楽しむこともできる。

二通りの楽しみ方ができる優秀な堤体だ。では二通りの選択肢の中から本日は沢に降りて歌うことを選択。橋の下流側に向かう。

人神橋の下流側すぐの道路から土手を伝って金山沢に入り、橋の下をくぐる。するとすぐに堤体前に立つことが出来た。

堤体を見上げる。

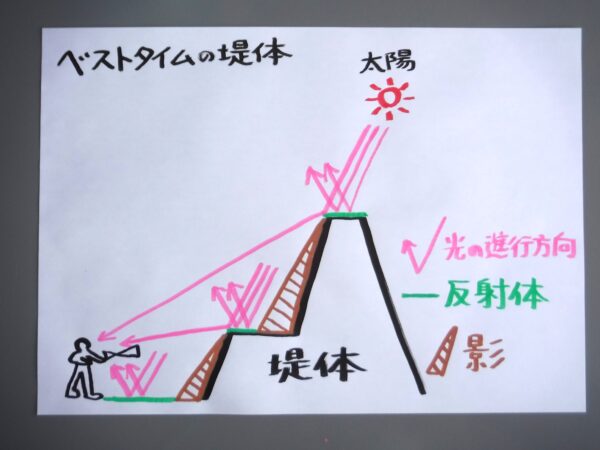

主堤と副堤。二段構成になった堤体は目立った欠損なども無く、きれいに左右バランス良く水が落ちている。

降雨による著しい増水は見られない。水は透きとおっていて、その下に敷かれた黄土の砂れき上を歩く感触が心地よい。

新雪を踏むような柔らかさが気持ち良く、しかし途端に水が濁ってしまうのであるが、その濁りも川上から絶え間なくつづく新しい水によってすぐに払われてくれる。

そして、気持ち良いものといえば底質のほか、頭上を覆う渓畔林もまた。左右両岸、高さ5メートル以上はあろうかという高い護岸の上には渓畔林が伐られること無く残されている。

樹木の構成の大部分はヤマハンノキ。この木々が堤体前の暗がり作りに大きく貢献している。

立ち位置正面には堤体本体。左右は高い護岸によってできた壁。頭上には渓畔林の枝葉によってできた屋根。

歌うための部屋はすでに出来上がっている。

あとは実際、声を入れて楽しむだけだ。

特徴的な響き

自作メガホンをセットし、声を入れてみる。

全く響いている感じが得られないので立ち位置を変えてみる。

ここで選び直した立ち位置は堤体からおよそ60ヤードの地点。下がれるところまで下がってみた。これより後ろに下がることは出来ない。堤体に対して“ななめ撃ち”に声を入れることになるからだ。

川が護岸もろとも大きく左岸側に向かってカーブしている。しかし堤体より下流すぐのところ、60ヤード以内の立ち位置に入れば問題ない。堤体に対して真正面に正対することを意識すれば、これが最大限とることのできる距離なのである。

再び声を入れてみると、なんとか。どうにか。響いてくれた。

左右の護岸に覆われた内側、外側では響きを聞くことが出来ない。

響きを聞くことができるのは堤体の放水路天端向こうにある堆積地の方と、自身の背後に控えている人神橋からである。

堤体本体に接触した声はそのまま跳ね返って橋まで届いている。

響いているのは前と後ろだけ。

横はほとんど響いている感じがしない。

事故れないということ

結局この日は午後6時半まで堤体前で過ごした。

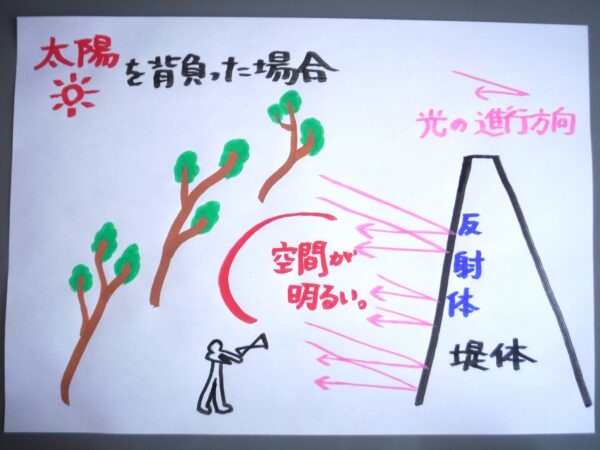

雨の中のゲームであったところ、思いのほか楽しむことが出来た。雨中のゲーム、霧中のゲームでは空を覆う雲等の影響によって空間が白っぽく、明るくなることが厄介なのであるが、今回はそういった類いの光りにほとんど悩まされることがなかった。

立ち位置の左右には高さ5メートル以上の高い護岸があり、これが効果的に働いてくれたとおもう。

横方向からの光の侵入。雨中のゲーム、霧中のゲームでは最も避けて通りたい物質を高い壁は見事に断絶してくれた。響きの面では不自由を食った面もあるところ、堤体前の暗がり作りという点では大きなアドバンテージを与えてもらった。

ゲームは天気という与えられた条件のなかで行うという特性上、管理制御の効かないことにも接することとなる。そのなかで堤体選びからはじまるゲームプランがあり、あとは入渓の時間調整であったり、明るさ調整であったりという、逆に管理制御できるものによって遊びの質を上げていくことができる。

また、今回もまたフラッシュフラッド(鉄砲水)対策をおこなった上で入渓することが出来た。こちらは難しく考えず、渓行ツールとして準備が万全にできていれば良いというもの。フローティングベストとヘルメット。

着ているだけでよい。被っているだけでよい。

また、この日は台風7号接近というワードがニュースを駆けめぐるなか山へ出かけた。よくよく分析してみれば当地とは直線距離で200キロメートル以上も離れたところに台風の目があり、暴風域よりさらに外側、強風域は神奈川県東部まで。

さらに台風本体より西側に、本日おとずれたエリアは位置している。台風の描く円のうち左側半分は可航半円だという論もあるなかで冷静に分析してもらった上で、ここへやってきている。

だからこそ、絶対に事故れないということ。

あ~、あの人ったら台風の日になんて行くから・・・。

残念ながら便乗して、一つのワードでまとめにかかるのが世間だ。遠く東の海上で起きている事象に対して、それを取り消すということは出来ない。なんの日に行ったのかと論ずれば、やはり当人は台風の日に山へ向かったのだと言われてしまう。

台風の日の山の事故。ということにされてしまう。

この日は、いつも以上に慎重に慎重に歩かせてもらった。道路のアスファルトの上を歩くとき、金山沢へ入渓する直前、土手を歩くとき、また入渓をしてから。もちろん例によって“転ばぬさきの杖”、登山用ポールを使用した渓行を行ったことは言うまでもない。

こういう日だから。ということでは無いけれども装備は万全に!

歌い手はみなアスリートと同じくチャレンジャーだ。勇気を持って挑むチャレンジャーが馬鹿にされるようなことがあってはならないはずだ。