5月2日午前6時。場所は山梨県南巨摩郡身延町「富士川クラフトパーク」。

長いゆるやかな階段を下りてネモフィラ畑に向かう。

階段の中央には下の噴水へとつづく水路。水は流れていない。

夜間は噴水を回すモーターを止めているようである。夜が明けた現在も稼働にはまだ時間が早いようで、御影石の並べられた水路は薄く表面が濡れているだけだ。

そういえば昨日は雨が降ったなぁ・・・。

本日は雨後のゲームである。川の状態が心配だ。本日入る予定の下部川は富士川を挟んで対岸側にある。

目の前にある噴水のモーターも、川の水量も自らの手でコントロールすることはできない。さらにいえば堤体の方角も、太陽の位置も。歌い手である人間にとって出来ることといえば、その時期、その時間を狙って入渓することで、太陽をある程度思い通りの方向に構えたり、渓畔林の生育具合がある程度予測できたりするくらいだ。

自分が何かを変えるんじゃなくて、相手が変わるからそれに合わせて自分が動くということ。

便利な世の中にあって、敢えて不便なやり方を選んでいる。常に受け身の立場で動くその一連の行動は一見、不幸で無駄の多いことのように思えるかもしれないが、成るようにしか成らないという“結果”に応じてリアクションしているのは結局のところ疲れない。

受動的であるということは楽なのである。

演奏施設である堤体前についてなにか作るという思考はない。作るということはエネルギーを使うこと。

土木職人がたまたまそこに置いた石があり、流れてきて自然に置かれた石がそこにあり、たまたまその場所に散布されて根付いた植物が生えていたり、その植物に誘われてどこからかやってきた動物が息付いている。

偶然その場所に出来たものを見に行く遊びをしている。

そう考えると、現場で起きていることをあまりにも考えすぎるのは良くないことなのかもしれない。

肩の力が抜けてきた。よし、今日も行ってみよう。

毛無山登山口駐車場へ

午前8時半、富士川クラフトパーク駐車場を出発。「上沢」信号にて国道52号線を横切って東進。富士川にかかる富山橋をわたり直後にあらわれる波高島トンネルをくぐる。

午前8時40分、波高島トンネルを抜けて800メートルほど走ると右手側に橋。橋の名称は「いで湯橋」。このいで湯橋をわたると道は下部温泉郷に入った。直進し、JR身延線と交差する下部踏切をわたってすぐ左にある下部温泉駅に立ち寄る。

駅前駐車場に車を停め、駅舎の離れにあるトイレへ。トイレを出ると下部川のチェックに向かう。

午前8時50分、下部温泉駅近くの「ふれあい橋」より下部川をのぞき込む。前日の雨による増水は・・・?

どうやら大丈夫そう。水はいたってクリアーで、しかも荒れている様子も無い。ホッと胸をなでおろす。ふれあい橋を完全にわたりきり、下部リバーサイドパークと湯之奥金山博物館の足湯をすこし見てから早足で下部温泉駅前にもどった。

ふたたび車に乗り込み出発。

道なりに東進し、神泉橋、善隣橋をわたりながら下部温泉街を抜けきる。

午前9時半に身延町湯之奥「門西家住宅」付近を通過。湯之奥集落の最終民家も越え、さらに奥へ奥へと車を走らせ午前10時05分、毛無山登山口駐車場に到着した。

スタート直後は寒い?!

午前10時05分、毛無山登山口駐車場のすぐわきを流れている下部川の様子を再度チェック。さきほど確認した下流部同様、やはり荒れている様子は無い。入渓の準備に取りかかる。

上半身はTシャツの上にレインジャケット。その上にフローティングベスト。下半身はスラックスを履いたまま上にウエストハイウエーダー。

5月上旬、標高900メートルという条件下、本日はこのシステムで臨む。気温は15.5度ほどあるものの、ときおり冷たい風がピューッと吹くタイミングにおいては寒い。

入渓前の準備段階で寒さに不快感を覚えたところであるが、いったん歩きはじめれば丁度よくなることであろう。スタート直後からは渓行にてダラダラ登りほどの傾斜を上がり続けていく行程が待っている。堤体前で過ごすときに着る長袖シャツやフリースはバッグの中に収納した。

午前10時半、毛無山登山口駐車場のガードレールの切れ目から下部川の河原に降りる。ここが本日の入渓点。入渓点直後には4~5メートルクラスの堰堤を確認。右岸側から堰堤を巻いて堆積地に上がる。

さらに100メートルほど遡行してまた堰堤。今度はバットレスタイプの鋼製堰堤で高さは4~5メートルほど。これも巻いてさらに100メートルでまたしてもバットレスタイプの堰堤。

以降、バットレスタイプ・重力コンクリートの堰堤が入れ替わり立ち替わり出現し、そのたびに右岸側・左岸側いずれか巻きやすそうな方向を選んで一つ一つ越えていった。

堰堤は全部で9基越えた。ようやくの目的地は10基目の堤体。到着時刻に腕時計は正午を示していた。

ミスが発覚・・・。

堤体にたどり着いて、まず真っ先に探したもの・・・。

太陽。

まずは太陽がどこにあるかと確認に入る。上を見上げ、分厚い雲が払われるそのときを待つ。

自分自身が犯してしまった大いなるミスに気がつくのに、さほど時間は掛からなかった。

分厚い雲が薄くなってきて、強く光る一点がぼやけながらも徐々に把握できるようになってきたときのことだった。

ん?

なんと太陽が現れたのは、堤体に向かって正対したときで右斜め後方。程度としては完全に背中側とまではいかないが、右手を水平方向に伸ばしてそのいちばん後ろに下げられるくらいの角度で後方にある。

ガーン!!!

原因は過去にこの場所に訪れたときのデータの読み間違え。148度、南南東の堤体を間違えて南南西であると誤認。南南東の堤体でベストタイムということを考えれば、この堤体はまぎれもなく午前型の堤体である。

もうとっくに左岸側に移ってしまった太陽を見ながら、言葉では言い表せない気持ちになった。

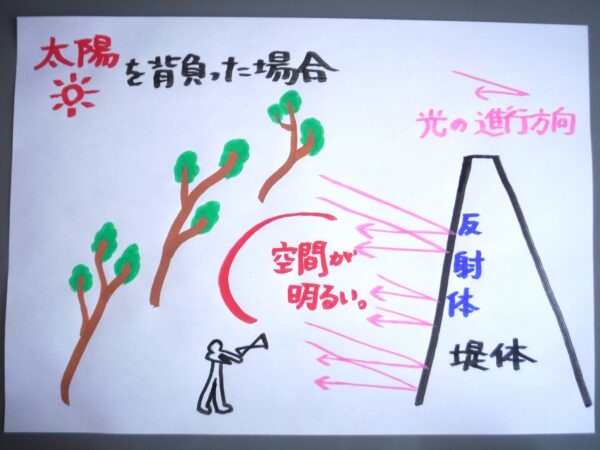

冒頭の話しではないが、太陽も堤体本体も移動式のセットであれば自分自身の好きなように動かして、光の位置関係を調整することができる。しかし、現実にそんなことは出来ないわけで、今このシチュエーションにおいて自身がやれることといえば、太陽を背負った向きのまま歌うことだ。

太陽が堤体の水裏に反射して出来た非常に明るい空間の中で、多大なる違和感とともに歌えということか。

う~ん。

夕方・・・、夕方の暗がりを待とう・・・。

急きょ変更!夕方ゲームへ

かくしてゲームは夕方、日没前のその時間まで持ち越されることとなった。

長丁場を堤体前で過ごすことが決定・・・。になったわけであるが、その待ち時間については何ら億劫であるとか面倒だという気持ちは湧いてこなかった。

むしろ大好きな堤体前で長く過ごせることに喜びを感じていた。

自慢じゃないが「砂防ダム音楽家」として活動してきていて、やっぱり砂防ダム等堤体類(この日は治山ダムであった。)そのものが好きなのである。

嫌いだったらこんな山奥に行っていない。これがあって、これで何度も何度も遊ばせてもらって今日まで生きてくることができた。

決して響きのいい、見た目のよい堤体に出会うばかりでないことはもちろんだが、それも一つの堤体の個性として勉強させてもらってきていて、ときには響くかどうかの勝負をして遊んでいる。

堤体前にいるだけで楽しい。もちろん歌えばもっと楽しい。どんな堤体でも・・・、とまでは言わないけれど。

砂防ダムというものは環境破壊の悪だ。という向きもあるけれど、それは過去のことである。これからはこれをレジャー施設として、レクリエーション施設として利用していくことが新世代には求められる。悩める21世紀人類の心の支えになってくれる友はとてもやさしい。友はこうしている今この瞬間においてもガラガラと音を立てながら、山の奥で歌い手が遊びに来てくれることを待っていてくれている。

それはどんなタイミング、いつでも。

こんなにも偉大なものを悪と決めつけて拒絶しつづけるのは本当にもったいないことだと思う。

堤体に遊びにでかけよう!

大きなプレゼント

この日、堤体前をあとにしたのは午後5時15分のこと。

結局、太陽の光のあたりかた、見えかたが良くない状態だとも言いながらも好奇心が勝ったりして、ときおり歌ったりしながら5時間以上の時間を堤体前で過ごした。

なかでもとくに印象的だったのが、太陽が山の稜線の中に完全にかくれた午後4時半以降の時間。

夜の帳が下りようかという緊張状態のなか、ピーンと張り詰めた空気の中で明らかに自分自身が歌に対して集中できているということがわかった。

風の無い、空気のほとんど動かないシチュエーションに対して瀬のノイズは大きく、響き作りは困難を極めたが、高い集中力のなかで何度も声を入れることにトライできて楽しかった。

自分自身で意図的にメンタルをコントロールするのではなく、環境に身をまかせながら自然に集中力をあげてもらえたのは大きなプレゼントであった。

肩の力を抜いて、受動的に目の前の景色にのぞむことが出来たと思う。

充実感をもって堤体前をあとにした。