2025年、早いものでもう5月。

朝が早くなった。夜の訪れが遅くなった。変化はしっかり感じ取れている。

朝、寒い思いをしなくていいようになった。

太陽光がより明るくなった。

太陽高度が高くなった。

5月。太陽と遊んでみようとおもった。太陽の光を利用したゲームを展開してみたい。

朝日のゲーム

5月11日、午前3時。山梨県都留市、中央自動車道富士吉田線「谷村パーキングエリア上り」。

土産物屋ははまだ開店前。トイレだけ借りて車に乗り込んだ。

いまから向かうのは「朝日のゲーム」。おおよそ真東向きの堤体に入って、日の出直後に歌う予定でいる。

空が暗いうちからのスタート。足早に。夏至をわずか1ヶ月後にひかえた空では気を抜くことが出来ない。ここから一気に空が白らんでくるはずだ。

午前3時25分、谷村パーキングエリアを出発。

午前3時半、都留インターチェンジから高速道をおりて一般道へ。富士急行線「宝踏切」をわたって寿町信号交差点にて右折する。

都留市駅を右手に見ながらすすみ、中央一丁目信号交差点を直進で通過。道は国道139号線となる。

200メートルほど走れば国道139号線は右に向かって急激にカーブ。ほどなくして現れたのが「御菓子司すがや」。

ここはかりんとう饅頭が有名らしい。

退渓後のお楽しみ。ここもそうであるし、退渓後には、温泉入浴なんかも含めてゆったりとした時間を過ごす予定でいる。

店の位置をしっかり確認したあとはそのまま直進。都留市役所前まで走って道路を周回してから折り返した。

ふたたびの中央一丁目の信号交差点。右折し、北進する。

ひと駅ぶん走った。

赤坂駅まえの「赤坂」信号交差点。

信号交差点手前にて右折し、ローソンに立ち寄る。ローソンでは食料を調達。

午前4時半、ローソンを出ると空が一気に明るくなってきた。

そのままローソンの駐車場を横断するかたちで赤坂信号交差点をかわし、東進。400メートルほど走ると「菅野川」が姿をあらわした。

いったん車を停めて降車。

菅野川のようすをチェック。

異常なし。

ふたたび車に乗り込み上流を目指す。

本日入渓する「戸沢川」は菅野川の支流にあたる川である。前日に降った雨の影響が心配されたが、いまのところは問題なさそうだ。

午前4時40分、国道139号線の新道「都留バイパス」を横断し、亀田重機建材まえを通過。

ハッピードリンク都留戸沢店前を通過。

富士急バス「西川」バス停前では道なりにすすむ。(左カーブ)

午前4時50分、「和みの里ゆうゆう広場」駐車場に到着した。

都留戸沢の森和みの里

この一帯は「都留戸沢の森和みの里」という都留市市営の保養地である。

和風コテージ一位の宿(貸しコテージ)、芭蕉月待ちの湯(日帰り温泉施設)、都留戸沢の森和みの里キャンプ場、すいすい広場(バーベキュー場)、わくわく広場(公園。ローラー滑り台あり)、ゆうゆう広場(公園。野外ステージ、自動販売機、公衆トイレあり)。

さらに民間施設として、

WORKATION RESORT THE FOREST(グランピング)、

せせらぎ荘キャンプ場。

このうち朝の5時まえという時間条件で利用できるのは、わくわく広場とゆうゆう広場の2つの公園。

たかが公園。されど公園。しかしこれが非常にありがたい。とくに自動販売機と公衆トイレを併設しているゆうゆう広場は非常に便利だ。

さきのことを言ってしまえば入渓点はもう近い。

当該駐車場から林道を400メートル行った地点には戸沢川の入渓点がある。入渓点は戸沢川に架かる鋼板製の橋だ。

つまり入渓点からたった400メートルの地点に自動販売機やら公衆トイレがあるのだということ。これが従来なかなか無い。

たいていの場合は何キロも離れた”最終コンビニ”なるもので用を足したり、買い物をしてから現地入りということが多い。また、ついうっかり飲み水等の買い忘れがあった場合もそこまで戻ってから出直す形となる。

400メートルという歩き射程距離にこういった設備があるのは非常にありがたいことなのだ。

歌える堤体探しの旅をしていて探すもの。単純に響きがいいとか、見た目がいいとか、演奏施設として堤体前がどうなのかということのみならず、こういったインフラ設備のことも考えている。

ここは総合的な競争力で言えば、堤体周辺環境としてかなり強いと言って間違いないとおもう。

ラッキースタート!

午前5時、車に乗り込み再スタート。

前述のとおり林道を奥に400メートルで鋼板製の橋。橋は渡りきり、さらに100メートルほどで猿焼山の登山口。登山口より林道をさらに50メートルほど行ったところに若干、道幅の広くなったところがある。

この道幅の広くなったところに車を駐車した。

車からおりて入渓の準備・・・、も、そうなのだけれど、すでに当該地点から堤体の落水の様子が見えている。

針葉樹林の木々のすき間から、向こうにある堤体の落水が見えている。音も聞こえている。

堤体本体は、そう遠くない距離にある。

気温は15度。

入渓の準備はいま現在の快適性に合わせてセッティング。

長い距離を歩かなくていいことがすでに把握できた。歩行運動による発熱のことは、きょうは考えなくていい。

敢えて薄着気味に着て「寒いな」なんて思いながらスタートすることもあるのだが、今日はそれをしなくていい。

Tシャツの上に長袖シャツを着る快適システムにて。

ラッキースタート!

入渓点となる鋼板製の橋へ。

前日に降った雨の影響は?

???(比較するものがないので)

少なくとも渓行そのものには影響なさそうだ。

橋から戸沢川に降り、上流に向かって歩く。車を駐車した地点から若干下っているのでいったん見失った堤体本体もまたすぐに再会することができた。

午前5時半、堤体前着。

落下スピードが速い

水は放水路天端の右岸側に片寄って落ちている。片寄りがあるぶん、水が塊状になってストンと落ちている感が強い。

落下スピードが速い。

落ちたあとの水は水タタキに強く打ちつける。

もっと落水は左右に分散しているほうがいい。放水路天端の横幅広くを使って圧力が分散されている状態。さいご落ちきったところ、水タタキに対する接触圧もより小さくて済むはずだ。

堤体の水裏についた勾配(1:0.2)の表面を大気に逆らってゆっくり進むような落ち方が理想的。

いま目の前にしている落水は上流からの水圧を分散しきれず、塊状になって放水路天端から投げ出されるように落ちている。

水の動きの速い感じはよく言えば俊敏。悪く言えばせっかちだ。

せっかちな水の塊。

この個性にどう立ち向かおうか。

まだまだ未熟であった。

午前8時、いったん退渓することにした。

いや、今日もまたいつものごとく

「自作メガホンをセットして声を・・・。」

という展開になったのである。しかし、どうやってもダメだった。予想したものとは違っていた。思った通りの堤体前にはなってくれなかった。

音の面で。(後述)

見た目の面で。

朝日のゲームをテーマに立った堤体前。フタを開けてみれば、太陽の光の差す方向と川の流程の角度がうまく合致できていなくて、空間はいまひとつという感じであった。

黒くくすんだ川の水底を太陽の光が金色に一変させるそのときを待ってみた。しかし、ついぞその瞬間には出くわすことは出来ず、日は高く昇ってしまった。

想像していたものとは大きく違っていた堤体前。

光っている領域。影になっている領域。両者の空間の大きさ。両者お互いのバランス。

頭上を覆いこむような渓畔林もあって、「影」要素にゆたかな堤体前。完成から40年以上も経つ歴史ある堤体で、その年月によって作り込まれた渓相もまた見事なものであった。

惜しむらくは・・・。

そこに立ったプレイヤーがまだまだ未熟であったこと。

時間の読み。暦の読み。太陽の軌道。

読みの外れ。

堤体前がもっとも魅力的に映るそのときに立てていない。

ほぼ真東向きに鎮座する堤体に朝日のゲームで挑んでみたものの、挑戦は失敗に終わった。

広い休憩室

期待が大きかっただけに、失望も大きかった。

退渓後、車にもどると疲れがいっきにドッと押し寄せた。

渓行装備の着替えもそこそこに運転席に乗り込みシートをリクライニングにする。

5月の明るい日差しも、高密度の針葉樹林の下ではその効果を大きく失っていた。光の多くはスギの樹幹に吸収され、その下では日中とはおもえないほどの充実した暗がりが形成されていた。

熱にしてもすっかり吸収されてしまっている。

車のなかは窓を閉め切っていても暑くなく、寒くもない。

午前中ののこりの時間は夢のなかで過ごした。

目覚めたのは正午過ぎのこと。

菓子を買いに行かなければ!

車のエンジンをかけ、林道をUターン。朝、暗いうちに確認しておいた「すがや」に向かう。

午後1時50分すがやに到着。無事に買い物を済ませることができた。

ふたたび朝のルートに乗り、目指したのは「芭蕉月待ちの湯。」

午後2時半、芭蕉月待ちの湯へ。

ここでは温泉には入るつもりは無かった。温泉に入らずとも価値ありと見たのが休憩室。

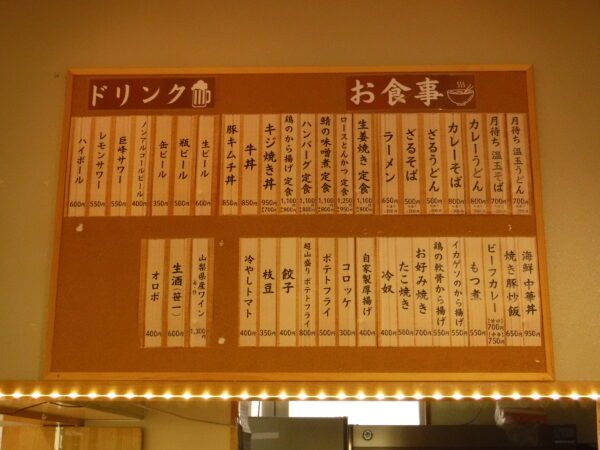

広い休憩室は、たたみ60畳もしくは26畳の和室。完全貸し切りの予約室もある。

休憩室内では、昼・夕のレストラン営業時間内に麺類、ご飯ものの注文が可能。また、それ以外の時間であっても、持ち込んだ食べ物により食事をとることができる。

もちろん空調設備完備の室内であるから、これからの時期には快適に過ごせること間違いなし。

おもえば、堤体にも入渓点にもさほど離れていない距離にこのような施設群があるということ自体、非常に稀有なことなのだ。

堤体から歩いて来られる場所に公衆トイレがある。自動販売機がある。温泉がある。休憩室がある。食事処がある。宿泊施設やキャンプ場もある。

また、この場所そのものに来る手段では、自家用車のほかに路線バスが利用できるというオマケまでついている。

この上なく利便性に優れた場所。堤体前周辺環境としてここまで揃ったところは過去おもい出してみてもほとんど記憶にない。

リベンジしたいという気持ちは当然のごとく沸いてきた。東向きという方位ならではの個性。その個性を生かした朝日のゲームは残念ながら上手くいかなかったが、ならば他の時間帯でもいいので挑戦してみたい。

これは良い堤体であったという結論とともに終わるために。銘堤としての地位を自分の中で与えるために。そこまでやってから帰りたかった。

この場所が本当に本当にインフラ設備として優れていたから。

堤体前に向かうのは、ひいきから生まれた延長戦。もはや意地の域。悪あがきである。

余計なことを考えているのは確か。雑念。気持ちの弛みが生じやすい。ケガをするのが怖い。

今一度、気を引き締めてから堤体に向かうために。

休憩室でしっかり休んでから出ることにした。

夕方、ふたたび入渓

午後4時、芭蕉月待ちの湯を出発。

朝の場所に再度、車を駐車する。

入渓の準備。

朝と同じウエーダーを履き、朝と同じライフジャケットを着る。

朝と違うことといえば、気分的なこと。

期待感をうわまわる不安感。

じつに煩わしい感覚だ。

鋼板製の橋まで歩き、入渓した。

午後4時50分、堤体前着。

曇天の空で太陽は隠れているものの、午後5時まえという時間はまだ明るかった。

もう今日は太陽の光にかかわるようなゲームプランは作れない。やれることといえば、あたりが夜闇につつまれるその寸前に、最大の集中力をもって歌にのぞむことだけだ。

その理想とする暗がりの領域には?まだまだ時間がありそうだ。

堤体を見れば朝、日の出前のときと同じようなすがたをしている。

堤体本体も、落ちる水も、そのあと渓流区間を流れ下っていく川の様子も。

頭上を覆いこむような渓畔林も朝と変わりない。大きく垂れ下がったフサザクラの枝葉の下には暗がりができている。その暗がりの先には花が咲いていることに気がついた。

きっとここには朝から花が付いていたのであろう。しかしながら気が急いていたのか、欲に溺れすぎていたのか、全くそのことに気づくことが出来ていなかった。

いまのほうが気持ちにゆとりができているのかもしれない。

集中力をともなったゲームが出来るかもしれない。

暗闇の襲来に期待した。

比較のしようが無いのだけれど

午後6時まえ、ようやくいい感じになってきた。

自作メガホンをセットし、声を入れてみる。

いま対面している堤体前の空間。水から生成されるノイズに混じって自分自身の声が響いている。

比較のしようが無いのだけれど。

比較のしようが無いのだけれど、朝よりも響きがでている。

朝にはまったく鳴っていなかった。まるで「鳴る」という感覚が得られていなかった。

堤体を流れ落ちる水のノイズ。水タタキに接触する水のノイズ。そのあと渓流区間を流れ落ちていくなかで生ずる水のノイズ。

朝のゲームでは徹底的にやられた。まるで響きづくりが出来るような感じではなかった。あたり全てがノイズに包まれているような環境のなかに声を入れていた。

では朝と今で違っている条件といえば?

川の上流から吹き下ろしてくる冷気を感じる。ハンディタイプの風速計では計測不可能な、ごくごくわずかな風が吹いている。

堤体前の空気が凝り固まらずに動いてくれている。

柔らかくほぐれた大気のなかを自分自身の発した声が流れている。

もちろん今朝、徹底的にやられたノイズを相手にしている。これはほぼ変わりない。はっきり聞き取れるなんて甘いレベルではない。辛うじて。ノイズにほぼほぼ支配されている堤体前音環境の中で、辛うじて声の響きを聞くことができている。

暗がりは正義

結局、この日は午後6時半まで堤体前で過ごした。

砂防ダム等堤体類を利用していくということ。その利用方法として自身がやっているのは演奏施設だ。

演奏施設として利用していくために。必要事項として、堤体前に入るタイミング上もっともふさわしい時間や季節をあらかじめ見つけ出しておきたい。

この季節のこの時間、この天気でこうなっているからこの堤体にしたほうがいいよ。

外的要因との相性等々ふくめてしっかり言えるようにならなくてはならない。

なぜそこまで細かい条件にこだわらなければならないのか。

自分自身が歌い手として、プレイヤーとして現場に立っているからであるとおもう。

歌い手としてプレイヤーとして一番求めるものは何か。

歌いやすい演奏施設。

歌い手としてプレイヤーとして一番悲しいこととは何か。

歌うための場所に大きく違和感を感じながら、しかし「歌った」という事実を作り上げるために、きわめて形式的な音楽活動をすること。

歌い手としてプレイヤーとして、いまから歌おうとするその場所がまず好きになれていないようではダメだし、そこで嘘をついているようではだれも幸せにならない。

演奏施設というのはまず素直に言って、歌いやすくなければならない。

歌いやすい景色のまえに立つこと。一つとして同じ堤体前が存在しないなかで、音楽に最適化された場所をさがしだす。

太陽光の当たり方で景色は変わる。したがって太陽光の当たり方を予想し、堤体前に立つタイミングを決める。

今回は残念ながら予想が甘く「朝日のゲーム」で失敗をしてしまった。

いっぽう夕方のリベンジでは、夜闇まえの空に頼るかたちでなんとか暗がりの下に入ることが出来た。結果、大きな集中力をもって歌に挑むことが出来た。なんとか成功のうちに終わることが出来た。

今後の課題としては、光と影についてもっと対比の大きな場所に立つこと。光の明滅差の大きな堤体前に立つような展開のなかでゲームが出来るようにしていきたい。

太陽が強く照らしている空間での影は強い。影によって出来た暗がりは、より強い暗がりとなってその場にあらわれてくれるはずだ。

暗がりは正義。歌いやすい空間作りには欠かせない存在である。

最高の暗がりを求めて。それを引き立てる最高の明るさを求めて。

歌える堤体探しの旅にまた出かけようとおもう。