山でおこなう響きづくり。

やるならやっぱり木が生えているところがいい。

木がいっぱい生えていて、森林を形成しているようなところ。

実際そういったところで歌ったり声を出したりすると、音が非常に豊かに響いてくれることがわかる。

これぞ森林の機能。見た目がいいとか落ち着くとか、利点はそれだけでは無いのだ。

そんなことを考えて。

そんなことを考えてみると、もはや堤体前で無くたっていい。

堤体前で無くたって、森林のなかで音楽を成立させていけばいいのでは。

わざわざ堤体前に行かなくたって。

堤体前に行く必要性。本当にあるの?

そもそも、なぜ堤体を音楽に利用しなければならないのか。

集合場所としての機能

堤体を音楽に利用する理由は?

①堤体が声を当てるための壁になるから。

②堤体がノイズの発生源になるから。

③堤体がプレーヤーにとっての歌うための目標物になるから。

④堤体が明かりの供給源になるから。

⑤堤体とその周囲の見た目(一定ではない)が、プレーヤーの心境に影響をおよぼすから。

⑥直線をともなう建造物は方位を持つ。方位と太陽光との関わりを考える戦略的な遊びができるから。

⑦似て非なるもの(各地の堤体において、どれもが似たようなフォルムでありながら、堤高、堤長はじめとする長さや形状がちがっている。)を相手にするなかで、お互いを比較して遊べるから。

音楽を楽しむ上での特性をあげれば数多い。堤体相手に歌うことで、他にはない、より高い満足度につながる音楽ができるはずである。

音楽以外のことではどうか。

集合場所としての機能。

GPSの時代である。

座標で示す。この方法を使えば、森林中のとある地点だって、原っぱのど真ん中だって、どんなところでも数値で指し示すことができる。

数値をもとに集合場所を設定することができる。

「今度の演奏会は北緯35度○○分○○.○○秒、東経138度○○分○○.○○秒で行います!ライフジャケット、ヘルメット必装で当日参加も可能です。みなさん奮ってご参加ください。」

・・・。

これは違和感アリまくり。

ちゃんと建物名で呼ぶのが一般的であろう。

堤体に当てはめてみる。

「今度の演奏会は○○川の○○川第1コンクリート堰堤で行います!ライフジャケット、ヘルメット必装で当日参加も可能です。みなさん奮ってご参加ください。」

おっ?

なんと。堤体名が建物名のかわりになるので、意外と歯切れ良く伝えることができるではないか?!

堤体さがしのロマン

10月19日、午前7時、山梨県北都留郡小菅村。

砂防ダム音楽家のブログだ。たまにはストレートに堤体前から始めてみようということになった。

小菅村内、国道139号線「玉川」バス停から新玉川橋をわたり、林道を2キロほどすすむと冒頭からの画像にあるような堤体群に出会うことができる。

計5基の谷止工群。5基ともすべてコンクリート製。うち上流3基が水表・水裏丸太張りの堤体で、下流2基がコンクリートむき出しの堤体である。

当日の状況としては、最上流の1基目から2基目までが伏流。2基目から最下流の5基目までが湛水(水が滝のように流れ落ちている状態)。

風は無風。曇天で、いまにも雨が降り出しそうなそうな上空は天気予報どおりの空模様といった感じであった。

さて、冒頭からの話しのつづきであるが、この堤体群を集合場所にするということで仮定した場合、文章化するにはどうすればいいか。

やはり最も歯切れ良く伝えることができる方法は、○○堰堤とか、○○治山ダムという感じで、堤体名を用いること。

堤体名。それを知るのは銘板から。

銘板を読んでみる。

平成29年度

治山事業

施行地 玉川

工種 谷止工

施工主体 山梨県森林環境部

請負者 (株)丸一土建

堤体名は?

う~ん・・・、

無い。

これでは文章化できない。

堤体というものが山に存在するということを考えて。堤体というものが山に存在するということから考えて「堤体さがし」というのも、これは砂防ダム音楽家としてのひとつの楽しみなのである。

自らの足で。

自ら歩いて。

見つけた堤体。

玉川の谷止工群。当地は一級河川「多摩川」に属する治山設備だ。その点から考えれば、こんな山奥の堤体にだって中央省庁の書棚の一冊には、それらを指し示す正式名称というものが一個一個書かれているのかもしれない。

「小菅玉川第○谷止工」のような・・・。

だが、そんな資料から名前を引っぱってくるということが、果たして許されるのであろうか。堤体さがしのロマンという観点から見て、高まる感情を台無しにしてはいないか。

堤体名は自らがその場所に降り立って、自らの目で見て知る。

その名は銘板によって知る。

そうすると決めている。

銘板からその名を知り、さらに「歌う」という行為を通じてより深く堤体に慣れ親しむ。

ここまでするから面白い。

響きの良くない堤体だ。見た目の良くない堤体だ。そんなことは、じつはどうでも良い話し。

苦労して、その場所に降り立ったこと。

何十年も昔に作られた、何という堤体なのだということを知ること。

堤体を見つけた喜び。

そういった思いも込めて歌うこと。

これぞ堤体さがしのロマン。

堤体さがしという行為に端を発して、生まれる感情というものを一番大切にしていたい。

雨

午前11時15分、自家用車に乗り込み谷止工群から離れる。

いつの間にか雨が降ってきていた。雨は弱い雨で、車のワイパーを一番遅いものにしても対応できる程度の雨である。

林道を下ってゆく。

林道の途中にある「玉川キャンプ村」のサイトをを見ながら、土の道を下ってゆく。

午前11時20分、新玉川橋をわたり、国道139号線へ。国道139号線を西進する。

ほうれんぼうの森、チャーちゃんまんじゅう、多摩清流苑小菅浄化センターまえを通過。

平山キャンプ場、奥多摩山草園の入り口も通過すると、左手に田元橋があらわれた。

午前11時40分、田元橋をわたり、さらに丁字路を左折。

ヤマブキの丘(植えたヤマブキらしい。)を越え、山沢橋をわたって坂道を登ってゆくと、やがて「道の駅こすげ」の看板があらわれた。

正午、道の駅こすげに到着。

麺屋梅ノ木

車のルーフをたたく雨。

相変わらず弱い雨が降っている。

さて、どうしたものか。道の駅こすげに到着する直前、距離にしてわずか200メートル手前。「麺屋梅ノ木」の状況である。

こちらは味噌ラーメンの銘店。

銘店とわかっていながら、日曜日の真昼のピークタイムまで放置してしまった自分自身が悪い。

来店を予定していたのであれば、谷止工群をもっと早く切り上げるべきだった。

満車に埋まる店先の駐車場と、来店客の行列。

闘わなければいけない。

その味にたどり着きたいのであれば。

行列との闘い。しかしその様子をあらためて想像してみて、やっぱり闘う気が失せた。

車を降り、道の駅内の「道の駅こすげ物産館」へ。

物産館にてちょっと買い物。

物産館での買い物を終えると、同じく道の駅内の「源流レストラン」に向かった。

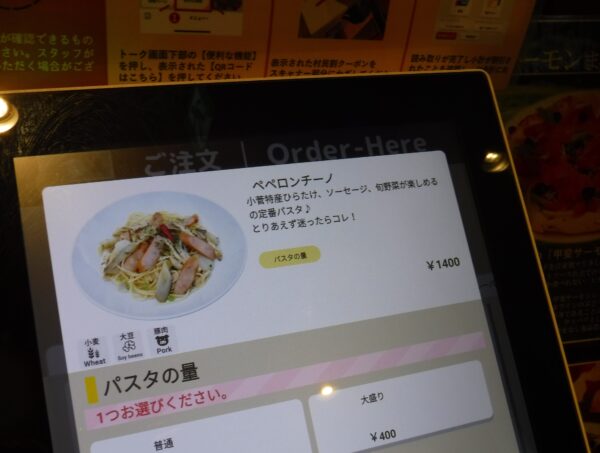

午後0時25分、源流レストラン店内へ。

店先の券売機。

「とりあえず迷ったらコレ!」と。

郷に入りては郷にしたがう。

券売機で食券を受け取ると店内へ。

店内、道の駅のレストランにしては洒落た感じがする。

使い古したピザ窯が置かれていたり、レコード盤ほどもある大きなコースターが並べられていたり、ドライフラワーが飾られたりしている。

源流の「流」の字を店名に使用しているが、もっと動きの無い静かな空間といった感じだ。

商品の出来上がりは、ブルブル震えるカード型の機械が教えてくれた。

皿は客側が受け取りに行くシステム。これなら店員がホールをあたふた駆け回らなくて済む。

温かいパスタ。

落ち着いて食事をとることが出来た。

戦闘基地

午後0時50分、道の駅こすげのとなり「小菅の湯」へ。

鍵付きの小さなロッカーに靴を預け、券売機にて入館料を支払う。券売機はさきほどの源流レストランと同じ音がする。当たり前だ。券売機の機種が同じなのだから。

受付を済ませ、さっそく男湯に向かう。男湯ののれんをくぐり浴場内へ。

とても豪華な施設。

内湯は大風呂の四角い湯船が一つ。大風呂の半分程度の寝湯が一つ。円い浴槽のジェットバスが一つ。

打たせ湯が二つ。かけ湯、水飲み場が一つずつ。

洗い場は全部で16あり、うち一つは「爽快!ボディーシャワー」という名の強烈な全身シャワー。

サウナは6~8人くらいが一度に入れる広さ。サウナを出たあとは「源泉水風呂」でクールダウンすることができる。

露天エリアは岩風呂が一つ。五右衛門風呂が二つ。リクライニングチェアーが三つ。「イベント風呂」と称する、大きなひのき桶風風呂が一つ。

更衣室内、無料ロッカーは全部で136。

浴場内から出ても勢いは衰えず。

休憩室は5部屋。休憩室とは別に食事処が1。有料の予約室が2。

全くもって村営などとは思えない規模の日帰り温泉施設である。もはやスーパー銭湯と言われるような入浴アミューズメント施設と同等の設備内容だ。

先の源流レストランでも感じたことなのだが、設備投資という名のギャンブルが上手い。しかも単純にお金を掛けたというだけでなく、センスある作りなのである。

おもえば東に隣接する自治体は西多摩郡奥多摩町。つまり東京都ということになる。

対東京仕様となるとこれくらいやるのか。東京都内の公営・民間入浴施設と闘うことを考えると、これくらいの規模でやるのが普通なのか。

いや、リピーターというところまで考えるとこれは正しい選択。お情け無用のガチンコ勝負をやっていくには、これくらいの設備投資が必要になってくるのだろう。

温泉。その産地間競争。

争いに勝つために完全武装した戦闘基地を見た。

入渓の準備

午後1時45分、小菅の湯を出るとふたたび道の駅こすげの駐車場にもどった。

雨はいつの間にか止んでいた。

入渓の準備。

本日向かうのは、道の駅の西側を流れる「山沢川」の堤体。

道の駅からの距離は800メートル。道の駅至近の堤体。選択した移動手段は徒歩。

道の駅駐車場で準備をして、堤体に向かう。

北都留郡小菅村。

ご多分に漏れず。

山梨県郡内地方に属する山間地域の村は、ご多分に漏れず登山家たちにとっての恰好の遊びのフィールドなのである。

山は鶴寝山、奈良倉山、三頭山など。

山の頂をめざす登山家たち(トレイルランナーたちも)の発着地点として、道の駅こすげが利用されている。

したがって道の駅駐車場という場で、アウトドアーマンとしての装いに身を包むことにためらいは無い。

頭の先から足の先まで、ゴリゴリの山人間になってやろうと思った。

ただ、一点だけ。

本日向かうのは河川である。

河川に入渓する。それなりの配慮が必要になってくる。

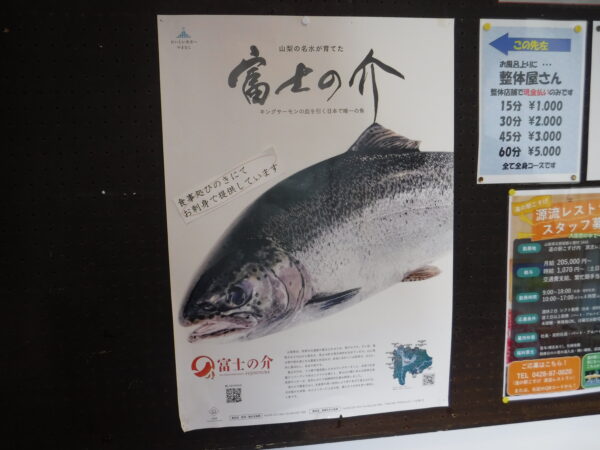

山梨県内、銘渓として名高い「小菅川」。小菅川といえば、小菅村漁協のきわめて意欲的な管理下に置かれた川である。ならば同時に、小菅川の各支流においてもその温度の高さがあるのだということを忘れてはならない。

本日、入渓する山沢川はまさにその小菅川の支流にあたる川。全面禁漁区の川。

もちろん、魚の採捕を目的として川に向かうのでは無い。だからといって無頓着であってはいけない。川に向かう自身の装いについては、気に留めておかなければならない。

釣り人に見間違われるような格好をしている。

過去には「声かけ」を経験した。(これは小菅村ではなく別地にて。)そのときは事情を説明して相手方の理解が得られたものの、わざわざ漁協関係者にご足労いただくカタチになってしまった。このことについてはきちんと反省しなければと思っている。

同じ過ちを繰り返したくない。

ちょうど良いあんばいというのを探りたい。

背負子をせおうことにした。背負子にウエーダーを搭載することで、見た目上の刺激を少なくできるだろうと考えたからだ。

背負子、ウエーダーほか、フローティングベスト、ヘルメット、グローブ、登山用ポールなどはいつもの通り。

ヤマグルマ

午後2時05分、道の駅こすげを出発。小菅の湯の西側に延びる下り坂をおりてゆく。

午後2時15分、柿の木がある丁字路にさしかかった。丁字路は左折。

林道を歩く。

日曜日だというのに天気予報の雨予報が効いているのか。登山客とすれ違うことがない。

おそらく堤体前は貸し切りになるだろう。堤体前もそうであるし、堤体のすぐ横を通る林道も通行人なしという状態で。

山というフィールド。そこで歌うこと。人がいない。これもまた堤体前の音楽の特徴の一つ。

午後2時35分、「ヤマグルマ」の看板に到着。

ここで背負子を下ろしウエーダーに履き替える。

ウエーダーとは腰の高さまである防水長靴のことである。(履き替えるときにズボンは脱がなくても大丈夫!野外でも更衣室はいらない。)

午後2時55分、ウエーダーに履き替えたところで堤体前に向かう。堤体前に向かう経路については「ヤマグルマ」の看板にしたがう。

斜面に付けられた丸太階段を降りてゆく。急斜面に付けられた丸太階段も登山用ポールの補助を受ければ難なく降りてゆくことができた。

午後3時、堤体前着。

片落ち型

水は放水路天端全体から落ちている。しかし、水の偏りが強くほとんどが右岸側に集中している。

右岸側は天端の底を切ってドサッと落ちていて、対する左岸側は堤体水裏表面に膜を張るようにうすくうすくゆっくりと落ちている。

左右均等に・・・、とはいかないが、水量のあまり多くない沢の堤体で勝負する(堤体の産地間競争)ことを考えると、こういったカタチもありかもしれない。

「片落ち型」とでも言おうか。見た目としてはあまりきれいなものではないが、水が片側に集中して落ちることによって、しっかりとしたノイズを発生させている。

天端から落ちた水は水タタキ上に乗り、高さ1メートル程度の落差で完全に堤体から離れる。

以降、水は堆積地上(さらに下流に堤体がある。)のゆるやかな勾配を下る。

バックホウによって河道改修された直線的な流路は幅10メートルほど。左岸側すぐには植林地の斜面が迫る。対して右岸側は幅10メートル程度の平地。

まるでレジャーシートを敷いてピクニックが出来そうな縦長のスペースが出来ている。

樹木は左岸側がスギの植林地。堤体から30ヤード付近にカヤの大木。50ヤード付近にオニイタヤが数本。

右岸側は堤体本体から下流に向かってフジキ、チドリノキ、ヤマグルマ、ケヤキ、サワグルミ。

全体的にはスギに囲われた空間になっている。河道改修でできた直線的なアルミサッシ断面は左右両岸の樹木によって、横、ななめ方向からの採光がおさえられている。しかし、流路の真上はしっかり空まで遮蔽物なく抜けている。

夕方ゲーム・夜闇まえ向きの堤体前か。

森林による暗がりが有りつつ、採光を得る森林の切れ目(樹冠の切れ目)もしっかり確保されているという状況。

明るい時間帯では暗がりの性能に頼り、空が闇に落ちる寸前では採光からの光に頼る。

夕方ゲームの浅い時間帯にも、深い時間帯にも、ともに楽しめそうな空間だ。

ガンッ!

自作メガホンをセットし、声を入れてみる。

設定した立ち位置は堤体から71.5ヤードの地点。

声が心地よく鳴っている。

とくに響きが良くなるのが、水平方向よりも上を意識したとき。

水平方向を向いて声を入れるのではなく、若干うえを向くような感じで声を入れてみる。

若干うえを向くほうが、樹木に声が当たりやすい。やはり、山でおこなう響きづくりにおいて樹木は欠かせないのだ。

「全体的にはスギに囲われた空間」とは前述したとおりだが、そのスギ林全体がガンッ!と鳴ってくれている。

あだ名

結局この日は、午後5時まで堤体前で過ごした。

堤体前での響きづくり。そのためには樹木の存在が欠かせないのだということを再認識したゲームとなった。

また、樹木に囲われた堤体前。予想に違わず夕方ゲームの浅い時間帯にも、深い時間帯にもしっかり歌って楽しむことができた。

惜しむらくは・・・。

惜しむらくは、堤体に銘板がないこと。(銘板が見つけられなかった。)

なんと午前中におとずれた玉川の谷止工群同様、この堤体にも銘板がない。

堤体名を知ることができない。しかし、集合場所としての機能を果たすためにはやはり呼び名が必要だ。

どうするか。

あだ名を付けてはどうか。

この堤体にふさわしいあだ名を。

この堤体固有のあだ名を。

ヤマグルマ堤。

ピクニック堤。

こすげ夕暮れ堤。

どんなあだ名がいいだろうか。

ほったらかし温泉。

信玄餅。

森の中の水族館。

ハーブ庭園旅日記。

富士山駅。

チャーちゃんまんじゅう。

やはりネーミングは大事だ。

堤体の産地間競争。

将来、本当にそんな時代が来るというならばテキトーに付けた名前ではいけない。

ライバルに勝つためには少しでもいい形でアピールしたい。少しでも競争力がアップするような名前を付けたい。情報あふれるネット社会のなかで効果的にはたらく名前を付けるようにしたい。

日本的な名前がいいか。

横文字系でちょっと長めな名前がいいか。

ただの物体的な特徴だけで名付けること。地名を頭にしたような名前を付けること。そんな昭和流の慣例にしたがう必要はもうあるまい。

元気な若者たちによって、若者たちに愛される。そんな名前が付けられればベストだ。

大事な大事な堤体の呼び名。あだ名。

堤体があだ名で呼ばれる。そんな良き時代の到来に期待している。